2024.02.12

2023年度「女性医師・研究者顕彰」授賞式

2024年1月31日、2023 年度兵庫医科大学(医学部)「女性医師・研究者顕彰」授賞式を執り行いました。

本顕彰は、優秀な女性研究者を表彰することで、受賞者と、これに続く若手研究者の励みとなり、研究力向上および次世代を担う人材の育成に繋がることを目的として、2021年度に創設されました。

今年度は、本学で診療・研究・教育活動に携わり、優れた成果を挙げた3名の女性医師・研究者が受賞しました。

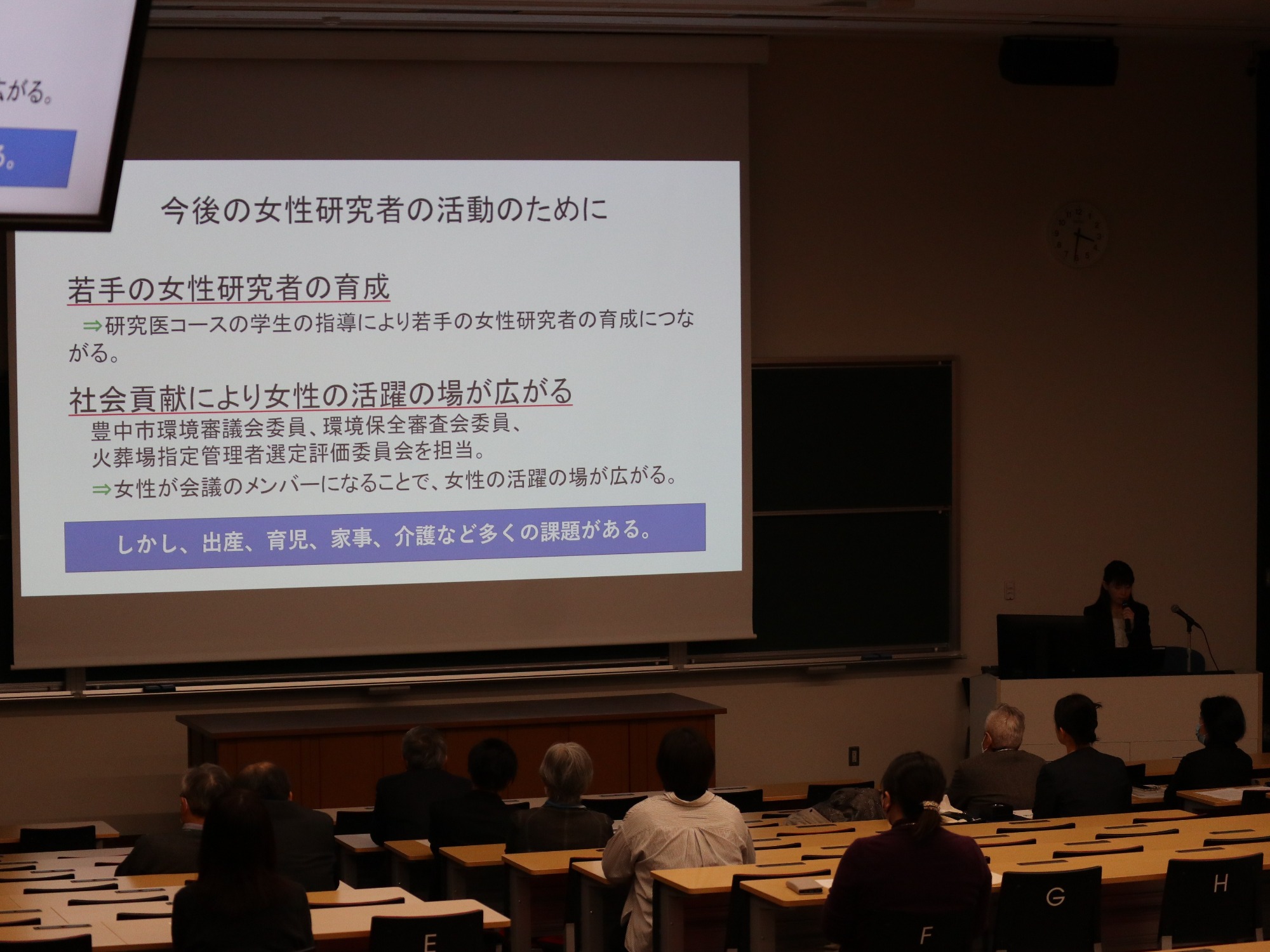

ダイバーシティ推進事業の活動報告、受賞者表彰に続いて、各部門の受賞者代表として山谷文乃 講師、余田佳子 教育講師のスピーチが行われました。

受賞者のご挨拶

※ 受賞者の所属および職位は、授賞式(2024年1月31日)時点のもので掲載しております。

トップリーダー部門 ロールモデル賞

山谷 文乃 (産科婦人科学 講師)

この度は、女性医師・研究者顕彰トップリーダー部門においてロールモデル賞という栄誉ある賞をいただき、誠にありがとうございました。

私は青森県の弘前大学を卒業して、2010年に弘前大学産科婦人科学講座に入局し、主に不妊治療・不育症治療に力をいれてきました。また、腹腔鏡手術も行い、不妊患者さんをトータルで治療することに努めてまいりました。研究の面では、子宮内膜症と免疫についての研究で学位を取得後、その後も生殖免疫について継続的に研究を行っています。2020年に生殖免疫界の中心地のひとつである兵庫医科大学産科婦人科学講座に入局し、自身の研究を進めるとともに臨床・研究において後輩指導にも邁進しております。2022年から1年間はアメリカのRosalind Franklin大学に留学させていただき、自身の研究についてはもちろんのこと、臨床をしながら研究をするにはどうするべきか、どのように後輩に研究指導すべきかなどについても留学先のボスからご教授いただきました。

2023年度は医局内の女性医師で最年長となってしまいましたが、医局のリーダーの一人としてどのようにやっていくべきか、現在も模索しながら医局員の協力のもと尽力しております。2023年10月には、学生のリクルートのため日本産科婦人科学会主催の「Welcome to OBGYN World! (WOW!)」のチューターとして参加し、本学の産婦人科志望の学生に手技等の指導を行いました。また、医局員に対してひとりひとりに目を向け、意見を傾聴することに努め、医局の方向性について模索し、現在も継続しております。臨床においては、業務の「見える化」をするため、業務マニュアルの作成などを行っております。研究においては、日本女医会の学術研究助成・令和5年度山﨑倫子賞を受賞致しました。医局員みなさまの支えによって、臨床・研究・教育ともに頑張ることが出来ています。ありがとうございます。

今回ロールモデル賞を受賞し、改めて「ロールモデルとは何か」や、「自身のロールモデルはどういったものか」についても考えるきっかけとなりました。一度しかない人生で自分がどのように生きていくか、何も情報がないなかで模索していくのはかなりのストレスと困難が伴うと思います。私の生き方はあくまでひとつの例で、これが全てだとはもちろん思いません。また、自身のロールモデルは一人でなくてはいけないという決まりもないので、たくさんの人の良いところをかいつまんで、みなさんがまたひとつの兵庫医科大学のロールモデルとなってほしいと思います。

女性研究者学術部門 優秀賞

余田 佳子 (公衆衛生学 教育講師)

私は大学院在学中より長年にわたり大気汚染物質が健康に及ぼす影響について、主に疫学的手法を用いた研究を行っています。国内でも微小粒子状物質(PM2.5)濃度が比較的高い瀬戸内海の離島で行った疫学研究では、PM2.5濃度が一時的に高くなると喘息の既往歴がある学生で呼吸機能が低下しやすいこと、春よりも秋に影響が大きいことを明らかにしました。また、PM2.5中の化学成分のうち硫酸イオンとカリウムの影響が大きく、発生源として重油燃焼が示唆されることを明らかにしました。これまで研究を行ってきた成果が今回の受賞につながり、大変光栄に思っております。

近年は気候変動の影響により大気中オゾン濃度が国際的に増加傾向となっています。このような社会問題を解決するため、現在科研費を取得してオゾンに関する研究を実施しています。オゾンによる健康影響の予防対策に貢献できるような成果を発信したいと思います。また、日本国内だけでなく中国北京大学との共同研究も行っており、睡眠中の室内オゾンへの曝露が慢性閉塞性肺疾患患者の呼吸機能に大きな影響を与えることを明らかにしました。

学生や若手研究者の教育については、近年めまぐるしく変化する社会情勢・医療の現状において、社会的役割を自覚し、幅広い教養と知識を身につけ、人間性豊かな人材を育成することができるように教育活動を行いたいと考えます。

今後も新たな知見を生み出し、社会に貢献できるよう研究に取り組んでまいります。自分の持っている知識や経験を発揮し、様々な形で研究者の育成にも尽力したいと思っています。

女性研究者学術部門 奨励賞

作間 未織 (英語/臨床疫学 准教授)

自身のメイン研究テーマとして、小児から成人、救急病棟から高齢者介護施設と、多様な年代、疾患、医療現場を対象に、これまで多くの 医療の質に関する研究を行ってきました。特に、小児科医としての経験や知見を活かして取り組んだ、本邦で初となる小児入院患者における、医原性有害事象に関する臨床疫学研究の成果について、今回このような栄誉ある賞を頂いたことは、大変光栄です。

小児科診療には、小児医療特有の問題点が存在するため、効果的な小児医療安全対策を構築するには、その根拠となる信頼性の高いエビデンスが不可欠です。今後もエビデンスを創出すると共に、医療の質向上のための効果的なシステムの開発、医療現場へのシステムの実装、導入の実現を通して、得られた成果を医療現場及び社会に還元していきたいと思っています。

若い頃は、自分自身が好きなように好きなだけ、思う存分仕事に取り組める時期もありますが、こういう時期は意外と短く、仕事とプライベートの両立という困難にぶつかるのは女性だけでなく男性も含め、誰もが経験する課題だと思います。私は幸運なことに、公私共に支えてくれる家族や、素晴らしい上司、同僚に恵まれ、子育てと両立して仕事を続けることができていますが、誰もが両立して働くためには、互いの状況を理解し、思いやりを持ちながら、組織全体で生産性を向上させる環境がとても重要だと感じています。今後は、研究活動や教育を通じて、本学、社会へのさらなる貢献ができるよう精進すると共に、男女を問わず、若い世代の方々が個々の状況に応じて、特性や能力を活かし、キャリア形成に繋げていくことができるよう、若い世代の支援にも尽力する所存です。