2026年2月

Mr.イエスマン

平成28年卒の望月嘉人と申します。現在は兵庫医科大学病院の眼科学教室に勤務しております。今回、医局の大先輩である保科先生より「斜視、神経眼科への熱い想いを書いてほしい」と、コラム寄稿のご依頼をいただきましたので、執筆させていただきます。

兵庫医科大学眼科は、代々、神経眼科・斜視分野に強い教室です。前任の教授、准教授の先生方の時代からその系譜は脈々と受け継がれ、現在では日本で最も斜視手術件数の多い大学となっています。外から見ると「伝統ある斜視の砦」ですが、中にいると、毎日がなかなかにハードで、小児のなかなか伸びてくれない視力、斜視角、神経疾患に対するつもっていく疑問とにらめっこしながら一日が終わります。

私の斜視・神経眼科人生は、実はとても偶然から始まりました。五味教授と前准教授の木村亜紀子先生に「ちょっと斜視とかやってみる?」と声をかけていただき、「はい(お二人を前にして、嫌です!なんて言える勇気もなかった)」と答えたのがすべての始まりです。深く考えていたわけではなく、今思えば考える前に返事をするタイプだったのかもしれません。こうして私は、いつの間にか「斜視・神経眼科担当」になっていました。

斜視、神経眼科分野の専門医は全国的にも決して多くありません。そのため、私の外来には関西一円だけでなく、宮古島、北陸、四国など、地図を広げないと場所が思い浮かばない地域からも患者さんが来院されます。正直なところ、「なぜ私の外来に?」と思うこともありますが、それだけこの分野を必要としている方が多いのだと実感します。責任は重いですが、その分やりがいも非常に大きい分野です。

斜視手術を安全かつ的確に行うためには、視能訓練士による精度の高い検査が不可欠です。その点、幸いなことに当院には非常に優秀な視能訓練士が数多く在籍しており、日々の診療は彼女・彼らの力に大きく支えられています。さらに、地域の先生方から多くのご紹介をいただき、症例数にも恵まれています。斜視を学び、極めるには、これ以上ない環境だと感じています。

今思い返すと、あのとき深く考えもせず、とっさに「はい、やります」と答えた自分、そしてそのきっかけを与えてくださった先生方には、感謝しかありません。あの一言がなければ、今の自分は確実に存在していなかったと思います。

また、木村亜紀子先生のおかげで、原稿執筆や学会でのシンポジウム講演など、多くの仕事をいただくようになりました。お話をいただいた仕事には、基本的にすべてYESの一言で引き受けてきました。すると不思議なもので、「あの人は断らないらしい」という噂が広まったのか、気がつけば自分宛の仕事も増えていきました。

三村前教授、木村亜紀子先生、増田明子先生をはじめ、兵医眼科のレジェンドの先生方が築いてこられた土台の上で、私はただ手を動かしていただけです。

最近では、海外学会や国際誌からの査読依頼も増えてきました。メールを開くと英語の長文が並び、「これは依頼なのか、試練なのか」と一瞬迷いますが、ここでも返事はやはりYESです。斜視や神経眼科の日本の臨床が、世界からどう見られているのかを知る貴重な機会だと感じています。

眼科医として8年目になりますが、その間に斜視専門の先生方がご開業などで5人抜け、現在の常勤は、一学年下の後輩・平竹と私の2人だけになってしまいました。上の立場になって初めて、後輩の学会発表や論文指導がどれほど大変かを実感し、「上の先生方、今まで本当にありがとうございました」と、心の中で何度も頭を下げています。

当院には、斜視手術や神経眼科疾患に関する膨大な臨床データがあります。最近、他大学の教授から

「君たちの施設のデータを世界に発信して、日本が斜視分野でトップを走らなければいけない」

と言われ、その言葉が強く心に残りました。兵医で日々積み重ねてきた診療が、世界につながる可能性を秘めているのだと、あらためて感じています。

Mr.イエスマンとして声をかけていただいた仕事に真摯に向き合い、兵医の伝統と膨大なデータを世界へ届ける。体力の続く限り、少しのユーモアと大きな責任感を胸に、これからも斜視・弱視・神経眼科診療に全力で取り組んでいきたいと思います。

平成28年卒 望月 嘉人

2026年1月

兵庫医大 思い出遺産の試み

兵庫医科大学に関わりがあった方には、それぞれに思い出があろうかと思います。良い思い出もあれば、嫌な思いでもあるでしょう。そしてそれは学内・病棟であったり、大学の近傍であったり、鳴尾浜であったり武庫川駅であったりするのでしょう。あるいは、思い出の物品を残しておられる方もおられるかもしれません。

ただ、一番の思いを残すであろう校舎、病棟が大きく変革の時を迎えています。すでに3号館・4号館は無く、今年には、本館とも言うべき1号館が新しくなります。阪神淡路大震災の際、バケツリレーで水を1号館の最上階まで揚げたことなど、何人の方が覚えているでしょう。旧1号館の思い出ツアーもしてほしいと思いますが、難しいかもしれません。

昭和47年に開学し、以来50年以上に及ぶ兵庫医大の歴史・思い出の中であっても、初期に卒業された先輩方と近年卒業した方では、当然ながらいろんな面で異なるものと思います。そんな中で「兵庫医大にまつわる思い出」といっても、大きな差異があるでしょう。僕にとっては、まさに血と汗と涙の染み込んだ、ある意味「煉獄の巨塔」ともいうべき1号館ですが、人によっては「花園の宮殿」であるかもしれません。自分の医院と1号館の間にはマンションが建っていて、直接には1号館が見えないのは至福であるのかも…と思うときもあります。1号館を仰ぎ見ればいろんなトラウマも蘇ります。しかし「嫌よ嫌よも好きのうち」というくらいで、1号館を無視することは到底できません。自分の原点であるのも確かだからです。

このように愛憎うずまく物質・記憶であっても、「思い出」であることには変わりないのです。そうした思い出も、1号館のように無くなっていくもの、あるいは既に無くなったものも多々ありましょう。教育研究棟にアーカイブ室はありますが、これが全てを包括することも不可能でしょうし、ことにそれが暗部であればことさらです。

その人にはその人の思い出しか紡げないのが道理でありますが、さて僕らの時代にはいかなる思い出があったでしょうか。たとえば、思い出の教授、お世話になった教授。僕らは平成2年(1990年)卒ですが、自分たちが学生であった時代の「教授」・「助教授」の先生方はすべてもうどなたも居られません。すでに鬼籍に入った方もおられます。いまや主任教授・准教授と名も換えました…。先輩方、同級生、後輩、同僚、かつて診た患者さん達…、そうした方々は現在進行形で親交がある方もおられますし、何十年もお会いしてない方も居られますが、案外、SNS等だけで繋がっていたりすることもある時代です。かつて、食事に行ったり飲みに行ったお店、店名を挙げるのはためらわれますが、各人によって色んな思い出がある事でしょう。しかし、もう無くなってしまったお店もあって、たとえば、本学の南側に「木の子」という喫茶店がありましたが、もう別な居酒屋さんになっています。

こうした思い出の事柄を、折に触れてFacebookの緑樹会ページにアップしたりしています。かなりの写真や資料を保有しているつもりではありますが、いち個人の思い出にとどまらざるを得ませんし、しょせん個人的なものですから偏りがありますし数量も知れています。

近年、こういう写真を保有してないか、とか訊かれることも何回かありましたし、また、学生時代から医師会で迄お世話になった先輩が亡くなって、その写真を取り出したり…と言うようなことがありました。こうした思い出をプールする場所があればなあ…と思うことが時々あります。こうした思い出を「遺産」として残しておくことも必要かもしれないと思うようになりました。

そうした「遺産」をアーカイブ室に保管し閲覧できるようにしたり、あるいはFacebookの緑樹会ページにアップしておくようなことも、あるいはシステマティックに必要なのかもしれません。思い出は思い出に留めておくのがベストかもしれませんが、また議論を待ちたいと思います。

平成2年卒 児玉 岳

2025年12月

父の大腸がんの手術を執刀して

平成19年卒の元木祥行と申します。学生時代はラグビー部に所属していました。現在は父のクリニックを継承し、地域医療に従事しています。

私は医師になった頃、自分が開業医になるとは考えにも及ばず、消化器外科医として研鑽を積んでいました。

転機は医師10年目の時に訪れました。父にStageⅣ大腸がんが見つかったのです。その時、父は一言。“お前、切れるか?”と。とっさに“切ります。”と答えましたが、自分に父を手術することができるのか、大変悩みました。そんな時、手術の師匠から大変ありがたい言葉をいただきました。“もし自分が癌になって、娘(当時、医大生)が外科医になり手術してくれるのなら、どんな合併症を起こしても構わない。たとえ死んでも本望。親としてこんな幸せなことはない”。大変感銘を受けました。私は自分の事ばかり考えていましたが、親の立場で考えると確かにそうかもしれないと思いました。人生は一度きりで短い。人はいつか必ず死ぬ。色々な偶然が重ならないと親の手術を執刀する機会もないだろう。これも運命、宿命と思って頑張ってみようか。

そう決心して、父の66歳の誕生日に得意の腹腔鏡で手術を行いました。手術はなんとか無事に成功し、その後、父は6年半生きて72歳でこの世を去りました。

後に、母にも胃GISTが見つかり、その時も腹腔鏡で手術し、無事成功。今も元気に過ごしています。

これらは私自身にとって、消化器外科医になって良かったと思える大きな出来事です。

私は、父のおかげで医師になれたと思っているので、父のクリニックを自分の代で潰すまいと心に決め、継承しました。しかし、どうしても腹腔鏡手術も続けたい。さてどうしたものか。

継承当時は多額の負債があり、まずは返済のために初期導入費がかからない訪問診療や発熱外来を開始。なんとか経営状態を立て直し、次は大腸カメラを購入。日帰りポリペクを含めた下部内視鏡検査を始め、約2年半で全額完済しました。

令和6年12月、遂に念願のクリニックでの全身麻酔下の日帰り腹腔鏡手術を導入することができました。

令和7年11月現在まで、10例の腹腔鏡下鼠径ヘルニア修復術を行いました。月1例ペースですが、クリニックで腹腔鏡手術が出来ていることをありがたく思います。

ここで私がお伝えしたいことは、今に至るためには、友人や先輩、後輩、クリニックのスタッフ、家族のサポートがなければ実現しませんでした。結局、人間一人で出来ることなんて、ほんの少し。

私の死に際には、必ずこう言うと思います。“素敵な人たちに囲まれて生きてきた人生で、本当にありがたかったな。とても楽しかったな。”と。

今後も色々なことに挑戦し続けようと思っています。

腹を括って飛び込めば、きっと誰かが助けてくれるはず。

だから、少しの勇気を持って何でも挑戦してみたらいい。やってみたら、意外と出来ることもたくさんある。

人生でやらなかった後悔だけはしたくない。

だから、何歳になっても挑戦し続ける人でありたい。

そんな私を天国の父は微笑んで見てくれてるかな。

平成19年卒 元木クリニック 院長 元木祥行

2025年11月

思いがけない未来は、勇気の先にある

在学中は鳴尾浜グラウンドでアメリカンフットボールに明け暮れた私も気がつけば医師になって20年を超えました。2004年の卒業後、心臓外科医として命の最前線で15年近くを過ごしたのちに美容外科医へと方向転換しました。40歳を超えた一勤務医の保険診療から自由診療への転身は、当時まさに「崖から飛び降りる覚悟」でしたが、その先には思いがけない新しい景色が広がっていました。なんとか無事に生き延びることができ、現在は全国に約100院を展開する大手美容外科グループで理事長を務めています。転職直後、一回りも二回りも若いドクターにゼロから教えを乞うたのは今となっては良い思い出です。

さて、美容外科というと華やかなイメージが先行しますが、現場に立てば「安全」「エビデンスに基づく医療(EBM)」「倫理性」をどう担保するかが最大のテーマです。我々のグループでは技術の習得を段階的に評価する仕組みや、手術を動画で可視化するシステムを導入して教育体制を整えています。またヒアルロン酸注入29万例、眼窩脂肪除去12万例といった、大手グループならではの膨大な症例データを解析し、安全性や審美の基準を国際誌に発信するなど、学術活動にも力を入れています。心臓外科医時代にあれだけ毛嫌いしていた学術活動ですが、美容外科医転身後にこれだけ力を入れているのも皮肉なものです。人生わからないものですね。

2021年には日本美容医療学会(JAPSA)を立ち上げ、2024年には第1回学術総会を開催しました。形成外科の伝統を尊重しつつ、美容医療を志す若手がしっかり学べる場を作りたい――そんな思いで活動を続け、ライブサージェリー中心の研究会や学生・研修医を対象としたサマースクールの運営も行っています。

アメフト部で身につけた「挑み続ける姿勢」は今も変わりません。座右の銘は「常識を疑い、未来を創る。」その気持ちを持ち続けながら、美容医療の世界で新しいスタンダードを築いていきます。

平成16年卒 寺西 宏王

2025年10月

まんぼう

大阪から神戸にかけての海沿いは武庫平野とも呼ばれる細長い平地が東西に続きます。尼崎市内には伊丹丘陵という丘陵地帯が舌状にJR線付近まで伸びていますが、西宮市内から芦屋市内にかけてのJR沿線は平地となっています。

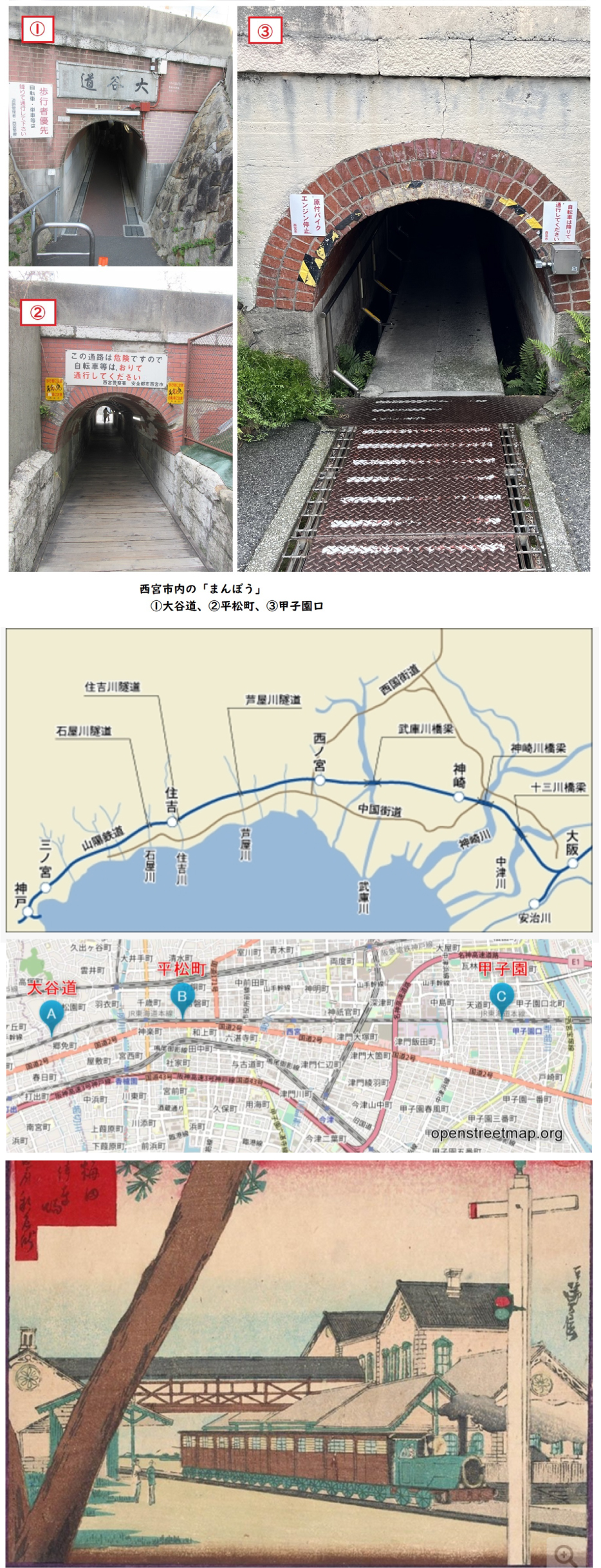

その西宮市内にはJR神戸線を潜る「まんぼう」と呼ばれる小トンネルが3カ所あります。ことに甲子園口に存在する「まんぼう」など、背を屈めないと通れないほどの高さで人がすれ違う事も困難な小さなトンネルで、なぜこのような不便なトンネルが存在しているかも不思議なほど。

JR線を潜る同じような小トンネル「まんぼう」が、西宮市内にかぎり、甲子園口の他に平松町と大谷道にもあります。なぜ、西宮市内にだけ、「まんぼう」という小トンネルが存在するのでしょう。

2024年は、大阪-神戸間の鉄道が開業して150年ということもあり、TVなどでも、この「まんぼう」が取り上げられることがありました。つまり、「まんぼう」も150年間使われてきたという事になります。

まず、こうした小トンネルが何故「まんぼう」と呼ばれるのか。魚のマンボウに形が似ているからかと勝手に思っていましたが、どうやらそれは全く関係が無いようです。「まんぼう」の語源には諸説あり、鉱山の坑道である「間歩(まぶ)」に由来するというものが有力です。濃尾平野に存在する「まんぼう」は、鉱山の坑道を作る技術・ノウハウを利用して作られたということなので、たぶんこれが決定的でしょう。他に谷崎潤一郎氏が著書「細雪」の中で『もと阿蘭陀語のマンプウから出たのだそうで…』と書いていますが、オランダ語でもトンネルのことは「トンネル」に近い単語ですので、これはどうもヨタ話のようです。

なぜ西宮市内のJR線(当時は省線)に小トンネル「まんぼう」が存在するのか。ちょっと調べてみました。

鍵は、明治7年(1874)に大阪-神戸間を官営鉄道が通った際の蒸気機関車にあるようです。当時の機関車は150形蒸気機関車、一般に1号機関車と呼ばれるちょっと可愛い機関車です。パワーも小さく、有名なD51(デゴイチ)の5分の1程度の出力のようです。よって貨車を引いて急な坂道は登れません。

考えてみてください。大阪から標高の低い三角州地帯の淀川水系・神崎川を越え尼崎市内に入り地上駅の神崎駅(いまの尼崎駅)に到ります。そして当時はまだ無かったとはいえ、立花駅も地上駅です。そこから徐々に上り坂になって天井川で川幅も広い武庫川を越えます。武庫川の土手は標高5.7m(阪神線付近)もあります。そして徐々にくだっていき、西宮駅はまた平坦な地上駅です。夙川は川幅も狭く、そう天井川にはなっていませんが、それでもその前後は多少高台になっています。つまり、西宮市内の武庫川・夙川付近が高台になっているのです。そしてそこからの西側、芦屋川・住吉川・石屋川は天井川と言うもののちょっと事情が異なります。六甲山系から直線的に駆け降りるようなまっすぐな、そして川幅も広くない河川です。というわけで鉄道を通すには高架にするよりも川の下をくぐらせる方が安価でした。つまり、省線は非力な1号機関車が武庫川・夙川を越すため、その前後の路線は土盛りをして土手を造りゆるやかな高架としたのです。

実際にJR線に乗って大阪から西に向かってみると、立花駅あたりまでは平坦な場所を通っていることが判ります(今ではちょっと高架になっています)。地上駅の立花駅を過ぎ、徐々に上り坂になってゆき、武庫川を越える時にはすっかり高架です。甲子園口駅は高架駅で、また徐々に下り坂になって西宮駅は地上駅になります。夙川を越えるためにまた高架になり、芦屋駅は地上駅で、芦屋川の下を線路がくぐっていきます。

こうして、西宮市内(武庫川付近・夙川付近)には線路を載せる盛り土がまっすぐ東西に造られました。その沿線は素封家が土地を献納もしたと言います。明治期、西宮市内の省線が走るその界隈は田園地帯で、南北に走る用水路が流れていました。線路を敷く土手を造っても用水路を堰き止めるわけにはいきません。そこで、土手を用水路が貫通することになりました。

その用水路は煉瓦造りの立派な小トンネルとなり、これが間歩であり「まんぼう」と呼ばれたのだそうです。元は用水路ですから、狭く背が低いのもむべなるかな。「まんぼう」は尼崎や西宮市内に何カ所かあったのでしょうし、単に用水路として今でも残っている所もあるようですが、「人の通れるトンネル」、すなわち「まんぼう」は今では西宮市内に3カ所残るのみです。「甲子園口駅の西側」、「平松町まんぼう」、「大谷道」です。元は用水路ですから、人が通るにはちょっと低くて狭い。しかし、南北にJR線を越える道が少ないため、田地が無くなり水を通さなくなった今も付近住民には重宝される道となっています。

思い起こします…。30年前の阪神淡路大震災の折、JR神戸線の土手は、ほとんど崩れることはありませんでした。確かに、JR線は海抜0メートル地帯から上がった比較的地盤の強い所に敷設されていますが、それでも確固たる工事がなされていたのだと判ります。よって、「まんぼう」も崩れることなく残ったのでした。

平成2年卒 児玉 岳

2025年9月

阪神タイガースとスポーツ整形外科

2025年7月13日現在阪神タイガースの快進撃が続いている。

そもそも私は幼少期から豊岡出身の父の影響で読売ジャイアンツファンであった。神戸の中高生時代も遠足の帰りのバスでは校歌と六甲おろしが当たり前のように歌われていた中で巨人ファンでいた。兵庫医科大学準硬式野球部に所属していた時も巨人ファンを貫き、巨人が優勝した時は鳴尾浜グランドの駐車場で巨人ファンの友人や後輩を集めてビールかけをした。同じく巨人ファンの妻と結婚し、子供が小学生になり、それまで我が子に巨人ファンを強要したり促したりすることなく、自由意志に基づき静観していると、当然のように関西で育った子供達はかなりの熱量の阪神ファンになっていた。ある日、親子で阪神巨人戦のTV中継を観ていた際、子供と一緒に自然と阪神を応援している私と妻がいた。これが阪神タイガースに鞍替えした瞬間であった。コロナが蔓延する前の令和元年(2019年)のことであった。

私事だが(この寄稿自体私事なのであえて断る必要もないが)2019年といえば、7月に大井クリニックを開院した年だ。整形外科医として専門にしてきた分野が肩・肘関節とスポーツ整形外科であったので、それなりに当初から専門分野に近い疾患の方々が多くご来院下さっていた。そんな中、以前に緑樹会のアスリートを支えるのコラムで掲載していただいたように、藤川球児投手がご来院された。肩・肘関節の疼痛に対しMRIによる精査や肩・肘関節の治療をご希望された。また、ファンとの約束があるので、150㎞/hr出してから引退したいとのご希望があり、何度か通院していただいた。その後、個人的に仲よくさせて頂いており、ご家族のHome Doctorとしてサポートさせて頂いている。また、肩・肘関節、スポーツ整形外科を専門にしている事、通院しやすい立地、MRIがあるため、その後球児さん以外にも阪神タイガースの現役選手やOBの方々がご来院される事が多くなっている。そこで本当にあの時阪神ファンになっていてよかったと心から子供たちに感謝している。緑樹会の先生方にも多数ご来院頂いており、今後も何とかお困りの先生方のお力になりたいと思っている所存である。また、10歳から西宮に住んでおり、甲子園球場との馴染みも深く、2022年からバックネット裏に4席年間シートの契約をしている。令和に入り、私が阪神ファンになってから、12球団で6年間ずっとAクラスなのはなんと阪神タイガースただ1球団である。今年は球児さんが監督に就任し、陰ながらサポートしている。チームドクターは大阪大学整形外科教室ではあるが、チームドクターに相談する前の選手に近い町医者としてのスポーツドクターの立ち位置でこれからも選手やOBの方々をサポート出来たらと思う。冒頭にもあるように2025年の阪神タイガースは本当に強い。球児監督からいろいろ裏話を聞きながら、躍進するひいきのチームの姿を見るのは至福の喜びである。

平成16年卒 大井クリニック 院長 大井 雄紀

2025年8月

医療費の適正化はここから:エビデンスが示す大腸がん検診の力

近年、医療費(社会保障費)削減の話題がニュースで取り上げられるたび、国民の皆さんの高い関心が伺えます。「早期発見や早期治療が医療費削減につながる」という言説もよく耳にしますが、これは本当に正しいのでしょうか?

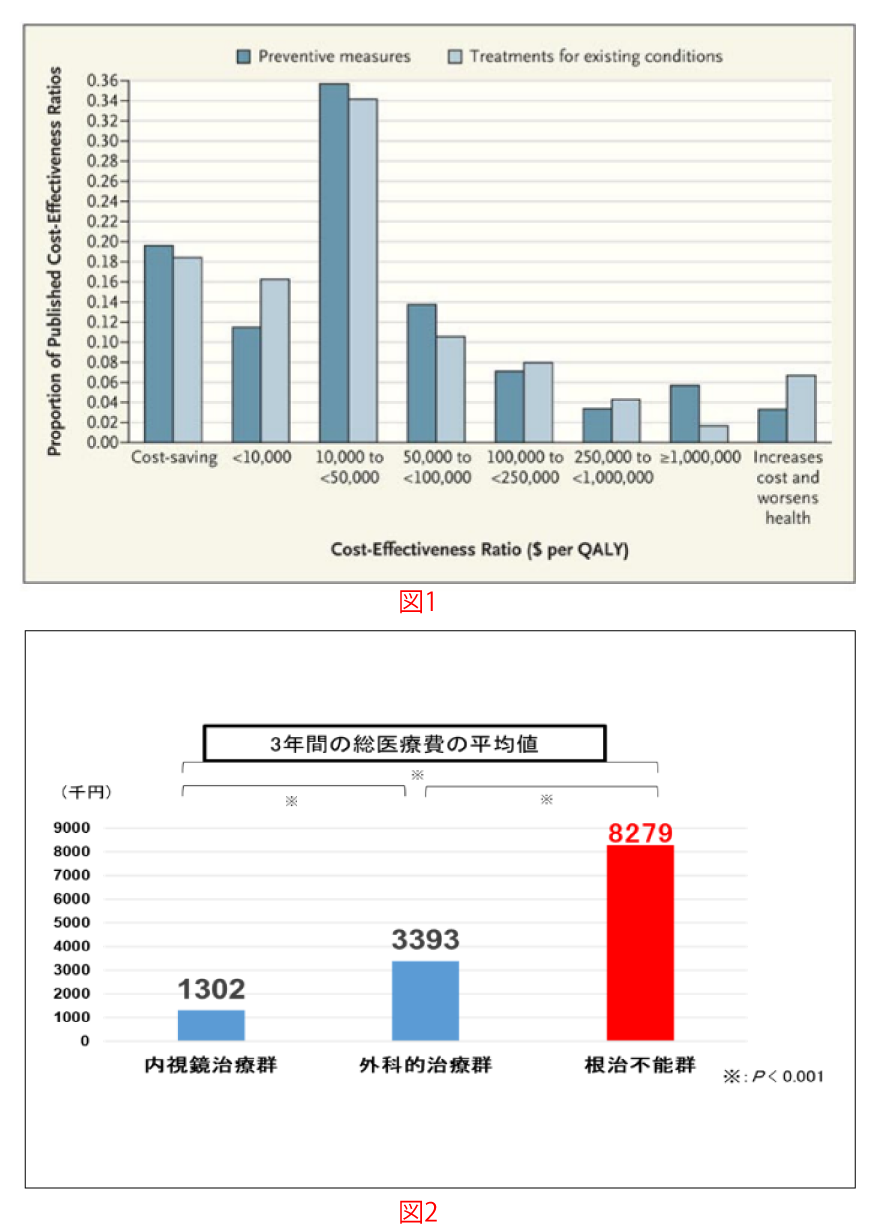

実は、少し古い研究にはなりますが、費用削減につながる予防的な医療行為は全体の20%未満と報告されています(Cohen, Neumann, Weinstein. NEJM. 2008)。私たちは病気が進行して命に関わる前に早期発見早期治療を目指していますが、その医療にはコストがかかるため多くの医療行為は直接的な医療費削減にはつながっていません(もちろん、医療費削減だけが医療の目的ではありませんが)。 図1

費用対効果の高い予防医療とは?

では、その20%未満に含まれる「費用対効果の高い予防的な医療行為」とは何でしょうか? 具体的な例として、インフルエンザワクチンや大腸内視鏡検査が挙げられています。

特に、日本のがん罹患数で最も多いのが大腸がんです。この大腸がんに対してがんの予防として大腸内視鏡検査を行うことは、医療費削減につながる可能性が高いと言えるでしょう。

国の政策と市町村の役割

昨年3月に閣議決定された「第四期がん対策推進基本計画」でも、がん検診受診率(目標60%)と精密検査受診率(目標90%)の向上が掲げられています。そして、大腸がん検診の実施主体である市町村には、その対策が求められています。

しかし、市町村が受診率向上対策を進めるには、予算と人材が必要です。多様な行政課題がある中で、大腸がん検診の予算確保の優先度を高めるためには、その効果を具体的に示すことが不可欠となります。

リアルワールドデータが示す大腸がん治療費の差

そこで私たちは、この仮説を検証すべく、ある市のレセプト(診療報酬明細書)データを用いて、がんの病期別に医療費を算出してみました。既存の研究はシミュレーションが主でしたが、今回はリアルワールドデータに基づいています。

その結果、今まで検証されていなかった事実が明らかになりました。

ステージ0、Ⅰなど内視鏡治療のみで完治した患者さんと、ステージⅣなど根治が困難で緩和的治療の対象となった患者さんとでは、治療開始後3年間の総医療費平均(大腸がん治療だけでなく、その副作用対応など全ての医療費を含む)で、1人あたり約700万円弱もの差があることが判明したのです(Ustumi T, Horimatsu T, etc. J Gastroenterol (2021) 56:903-913より改変)。図2

このデータが示すのは、より多くの国民が大腸がん検診を受診し、市町村が受診率を向上させることで高リスク群を早期に発見すること、そしてその高リスク群に対して内視鏡医が大腸内視鏡検査を行うことが、大腸がん治療に必要な医療費(市町村の国民健康保険としての負担額を含む)を大幅に減少させられる可能性です。

私たち医療従事者に求められること

これらの結果から、大腸がんによる死亡を減らし、ひいては医療費の適正化を図るためには、実施主体である市町村ががん検診受診率を向上させること、そして私たち医療現場にいる皆さんが、患者さんに積極的に検査を勧めることが求められていると言えるでしょう。

最終的に医療費削減につながることを期待し、たとえ小さなことかもしれませんが、日々の診療の中でこの取り組みを実践していただければ幸いです。

平成14年卒 堀松 高博

2025年7月

還暦になってもの「手足口病」 臨床経過 2

昨年(2024年)6月30日、突如としての熱発で始まった手足口病、急性期症状は1ヶ月ほどで軽減しましたが、ようやく完治といっても良い状態となりましたので、その後の臨床経過をご報告いたします。(その時の様子はこちら)

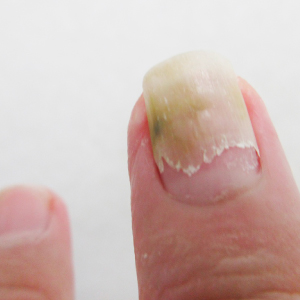

さて、手足口病はエンテロウイルス属に属するコクサッキーウイルスA16感染が主で、他にA4・A5・A6・A9・A10・B2・B5感染なども原因となるそうです。特にA6感染においては、手足の爪甲が剥がれるとのことです。

手足口病発症から1ヶ月が経過し、手や足に発疹の瘢痕(小円形の赤褐色~茶色)は残るものの、痛みも無くなりホッとしていたのでした。罹患後1ヶ月くらいで爪が剥がれるという事でしたが、この時点ではそういう徴候は無し。

ところが、1カ月半くらい経過して、左手第4指・右手第3指の爪が浮いてきたな、と思ったら爪甲の中ほどから剥がれ始めました。下に薄い爪が出来ているのでそう痛くは無いのですが、爪がぐらぐらして気持ち悪いし、何かにひっかかりそうです。そうこうしているうちに右第1指の爪も剥がれてきます。絆創膏を巻いて保護していたのですが、昨年の夏にシンガポールに旅行中、ついに剥がれてどっかに行ってしまいました…。コクサッキーA6感染だったという事なのでしょう。3本の爪が剥がれても、下皮のように薄い爪が出来ているので、爪床がむき出しということはありません。よって爪が伸びてくるのを待つしかないのでした。右手第1指・第3指の爪は結構早くに伸びて半年くらいで普通になりました。しかし、左手第4指の爪は、伸びてきてもすこしドーム状に変形しており、巻き爪調になって伸びる途中に爪床炎を起こしたり、ようやく完全に伸びるには約10ヶ月を要しました。

しかもです…。手足口病罹患後、なんと6ヶ月くらい経って(つまり昨年12月)に両側の第1趾の爪が剥がれました。手の指と同じように下に薄皮のように爪はできているのですが、足の爪にて手指に比べてなかなか伸びません…。靴下を履くときに引っかかるのが唯一の問題でしたが、手指と同じように痛みも無く、これも爪が伸びるのを待つしかありませんでした。足の爪を切ることができるようになるのを楽しみに待っておりました。

ようやく本年6月になって普通に足の爪を切ることができました。つまり罹患後1年を経過して、完全治癒したかと考えます。手足口病、完治までに1年を要しましたし結構恐ろしいですね。

平成2年卒 児玉 岳

2025年6月

骨折しない健康おばあちゃんを目指して

兵庫医科大学を卒業して数年が経ち、こうして緑樹会のコラムを執筆させていただく機会を頂き、大変光栄に思います。改めまして、同仁病院(沖縄県)で整形外科専攻医2年目として勤務しております、篠原有紀子と申します。

研修医終了後、大阪大学整形外科に入局し、現在は沖縄の同仁病院で専攻医2年目として日々診療に励んでいます。整形外科の魅力は、患者さんが再び歩けるようになったり、痛みが軽減して日常生活が取り戻せる瞬間に立ち会えることだと感じています。専門はまだ決まっていませんが、高齢女性に多い骨粗鬆症をきっかけに、将来的には予防医療に携わる整形外科医として地域や社会に貢献したいと考えています。現在は院内での活動に加え、SNSを通じて骨粗鬆症の大切さや医師としての日々の学びを発信しながら、自分自身の言葉で医療の面白さや奥深さを伝えていけるよう努力しています。「骨折しない健康おばあちゃんを目指す日常」をモットーに、まずは自分自身が楽しみながら、骨を守ることの大切さを伝えていけたらと思っています。

また現在は、医師としてのキャリアと生活のバランスを大切にしながら、沖縄という地でのびのびと働き、暮らしています。青い海と澄んだ空に囲まれた環境の中で、朝ヨガを楽しんだり、島の野菜を使って料理をしたりと、心身ともに整う時間を日常に取り入れるようにしています。そんな中、先日参加した骨粗鬆症学会では、兵庫医科大学出身の先生方と再会することができ、医科歯科連携の取り組みを共有する中で、あらためて同窓の絆の強さを感じました。そして今回このようなコラム執筆の機会をくださった岡山明洙先生とも、学会で直接再会できたことが大きな励みとなりました。この場をお借りして、温かく応援してくださる先生方に心より感謝申し上げます。今後も一歩ずつ、自分らしく歩んでまいりますので、引き続きご指導ご鞭撻のほどよろしくお願いいたします。

令和4年卒 篠原 有紀子

2025年5月

佐竹悠良(さたけ ひろなが)教授就任祝賀会の報告

佐竹悠良先生は2004年に兵庫医大を卒業、小生とはラグビー部所属との縁があった。数年前のOB戦・アフターファンクションで出会い、その際関西医大がんセンターの学長特命准教授を務めていることがわかりアカデミックに活躍する後輩の存在に、とても嬉しい気分になったことを覚えている。

そして2021年高知大学教授就任のニュースがOB会メーリングで流れ、一期生の松本學先輩をはじめ皆でおおいに喜んだ。しばらくはコロナもあり満を持しての2025年3月8日、ホテルオークラでお祝いの会が開催された。

祝賀会には、高知大学医療学講座教授、医学部長先生をはじめ京大、国立がん研究センター、大阪医療センター、そして香川大学の腫瘍内科から同志の先生方が、仲間の慶事を我がことのように喜んでおられる様子が伝わり、次々の祝辞が実に誇らしかった。

涙道の病診連携でいつもお世話になっている尼崎総合医療センター眼科部長で涙道研究の第一人者である宮崎千歌先生は高知大学の出身だが、佐竹先生の教授就任の後に、母校を訪れ“とても素晴らしい人事を実行された”とコメントを添え記念写真を送付くださった。

この日、彼が最後の挨拶で「前職の関西医大でもぼっちから、高知に来てもぼっちから始まった」とまっすぐに語り決して平坦な道のりではなかったことを述べた。なにかが準備されているわけではなく、ひとつひとつ種を植え、水を撒く作業を続けたのである。孤独に強い人だ。

佐竹先生は新臨床研修医制度の下、卒後神戸中央市民病院等で医師人生を開始、経験を積み、多くの出会いの扉を開きながら現在地に立っている。医局制度というどちらかというとムラ社会を過ごし今年60歳を迎える自分からすると、佐竹先生のみならず、多くの後輩達の国内、国外いろんな場所での活躍にはとてつもない輝きを感じている。

はためくgreen flagの下、次世代、次世代へと力が繋がれ、発展する緑樹会の未来を夢想している。

写真左. 左から佳菜子先生(兵医2002年卒)、保科、佐竹教授、次女郁美さん

写真右. 兵医の同窓生らと

平成3年卒 保科 幸次

2025年4月

常盤の一本松

南北を山手幹線とJR線に挟まれた区域です。ここに「常盤の一本松」と呼ばれる松が天高く生えています。このあたりがかつての武庫郡と莵原郡の境界であったとも伝わります。河川が郡の境界であるにふさわしいとするなら、ひょっとすると、昔はこの辺りが夙川の流路だったのかもしれません。

旧西国街道(概ね国道171号線)は、京都から南西に下って来て、中央運動公園の付近で南に折れ、そのまま南下していきます(現在の国道171号線の南下部よりすこし東側)。常盤の一本松は、西国街道の膝部の向こう側に位置します。西国街道を旅する旅人にとっての目印だったのかもしれません。

この常盤の一本松、住宅地の一角にあり、知らなければ通り過ぎてしまうようなものです。お地蔵さんが祀られていたりします。何が有名かと言うと、谷崎潤一郎の「細雪」に出てくるのです。『あのマンボウを通り抜けて、一本松の所まで行って見たら、云々』という箇所です。確かに、南側から歩いて北上すると、阪神西宮駅の西側から国道2号線を渡り、小さなトンネル、いわゆる平松町「マンボウ」でJR線を潜り抜けます。そこから少し北に行くと常盤の一本松です。マンボウがあるということは、ここが南北に流れる用水路だったということであり、夙川の旧流路であるという話にも可能性が出てきます。

変哲も無い一本松ですが、マンボウとセットにして散策すると、気分は「細雪」で結構おもしろいかもしれません。

平成2年卒 児玉 岳

2025年3月

いくつになってもドラムすめ

平成8年卒の石原(旧姓辻村)真紀と申します。この度、岡山先生から寄稿依頼がありました。

私は卒業後、実家がある和歌山県で研修や勤務をし、主人(石原広章:平成10年卒)と結婚してから京都に移りました。現在は主人の実家である、京都市伏見区の医療法人石原クリニックで、主人と一緒に働いています。

主人と私は、在学中は軽音楽部に在籍し、主人はギター、私はドラムをやっていました。今もお互いに音楽に携わっています。昨年12月29日には、久しぶりに主人と一緒にバンドを組んでライブをやりました。ジャンルはポップロックで、すべて主人のオリジナル曲です。写真はその時の様子です。

(夫婦ともに、大学時代より痩せました!)

音楽に関して意見がぶつかることもありますが、趣味を理解してもらえるのはすごく助かっています。

身近なところで訃報や闘病中の話を聞くようになりました。昨年は、同期の先生の訃報も…。あと、私には20代の頃から腰椎椎間板ヘルニアがあり、今はごくたまに痛みが出るぐらいですが、いつ症状が悪化したままの状態になるかわからないぐらいに狭小化しています。(悪化した時は、橘教授はじめ、整形外科の諸先生方、よろしくお願い申し上げます)

なので、動けるうちにやりたいことをやろう、と数年前から思うようになりました。今はBon JoviやPERSONZ、SHOW-YAなど、色々なコピーバンドを掛け持ちでやるようになり、昨年はライブを6本こなしました。今年もすでに2本決まっています。次回のライブは4月19日、京都祇園SILVER WINGSで行います。

あとは、ゴルフを始めたり、甲子園球場まで阪神タイガースの応援に行ったり、富士山に登ったり、娘の影響でSnowManにはまったり。大学時代とは打って変わってアクティブになりました。大学時代をやり直したいぐらい•••いや、試験はもうこりごりだし、お金もなかったから、やっぱりいいです(苦笑)

昨年のM-1で2連覇した令和ロマンさんが言っていた「やらない後悔より、やって大成功」をモットーに、これからもできる範囲で色々なことにチャレンジしていきたいと思います。緑樹会の皆様もお忙しいとは思いますが、日々を楽しくお過ごしください。年齢制限のないものは、何歳からでも始められます。ただし無理のないよう、「できる範囲で」が大切です。ドラムや音楽にご興味がある方はご一報ください。

コラムでは今後も、医療に関する内容はもちろんのこと、皆様の趣味や興味のあることについて熱く語られた内容が拝見できるのを楽しみにしています。

平成8年卒 石原 真紀

2025年2月

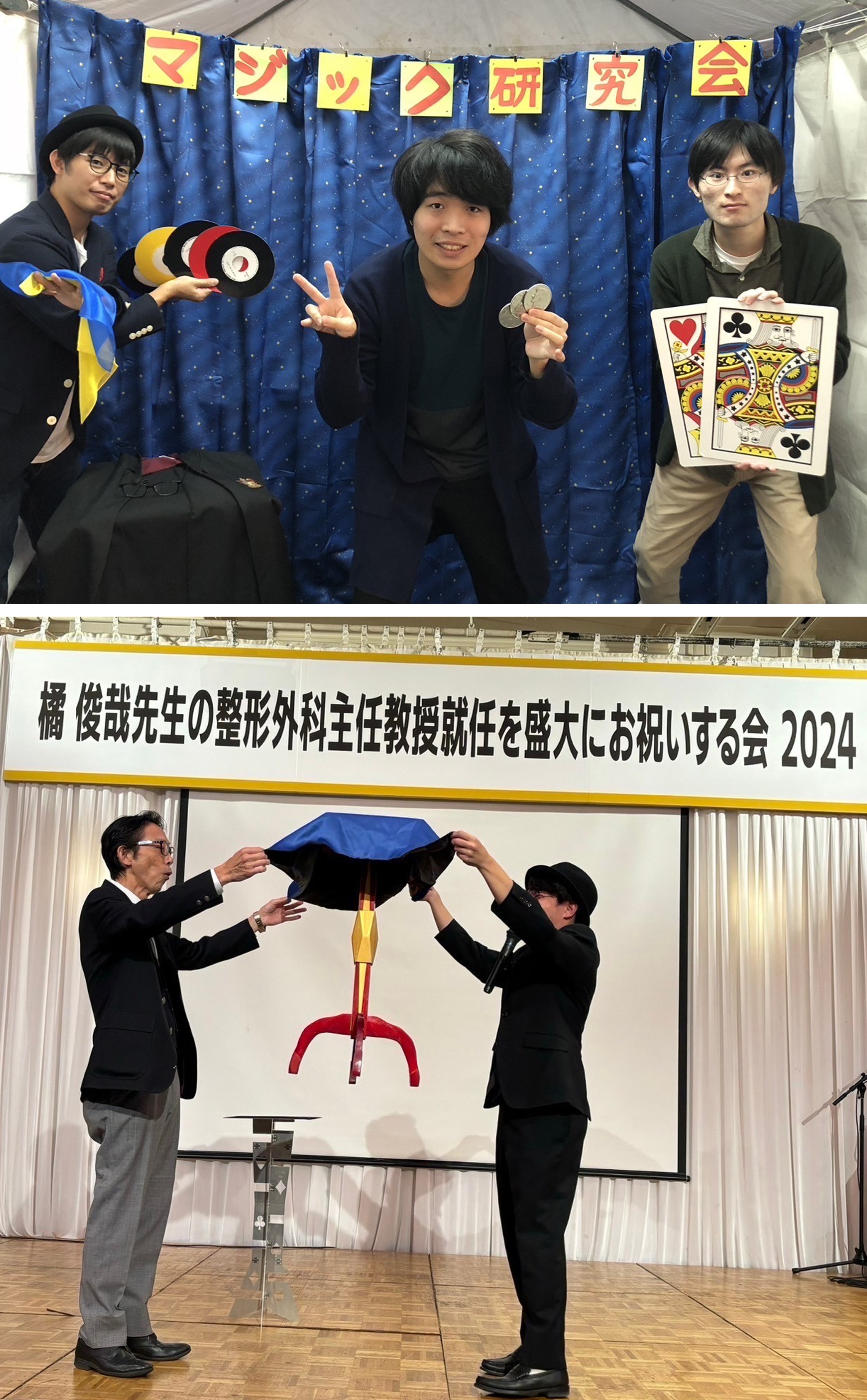

幻のマジックショー

令和4年卒の笠野泰佑(カサノ タイスケ)と申します。初期研修2年間を当大学病院で終え、今年度からは当大学消化管内科で専攻医として所属させていただいております。スーパーローテートの初期研修とは打って変わり、より専門的な知識と内視鏡手技の習得が必要で、医師としての責任もより大きくなったことを実感した一年でした。これからも身を引き締めて日々の診療と研鑽に取り組んで行く所存です。

さて私事ですが、先日開催された橘俊哉先生の整形外科主任教授就任祝賀会に参加させていただきました。同会は同窓会も兼ねており、100名近いOB・OGの先生方の前で余興としてマジックを披露させていただきました。この素晴らしい場に巡り会うことになったきっかけは、今から6年前に遡ります。

当時私はまだ大学4回生で、マジックサークル(通称マジ研)に所属していました。趣味の延長の手品を部員同士で見せ合うという、何とも地味で陰気な活動内容ではありましたが、それなりに練習して学内で不定期にショーは開催していました。ショーといっても観客は同学年の友人数名のみで、新歓や学祭を除き部員以外にマジックを見せる機会が非常に少ないというのが当時の悩みの種でした。今思えば完全に若気の至りですが、私は少しでも場数を踏むため一時期駅前で通行人に対してマジックを披露していました。物珍しさから足を止めてくれる方はちらほら居られましたが、人だかりを作れるほどの技量や話術は私にはありませんでした。とにかく大人数の前で披露できる場はそれほど貴重なものだったのです。

そんな私に、保科 幸次 先生が声をかけて下さいました。橘先生の教授就任に当たって祝賀会を開くから余興でマジックショーをやってくれないか、と。これは願ってもないチャンスで、二つ返事で引き受けさせていただきました。これまでにない大舞台に向け、打ち合わせ・ネタ作り・練習でマジ研は加熱していました。一つの大きな目標に向けて様々なアイデアを出し合う部員たち。地味で陰気なサークルの空気は、あの時確かに青春の風に吹かれて消えていたと思います。

しかしその直後、2019年12月末から始まったコロナ禍によってマジックショーは中止となってしまうのでした。3密の回避や飲み会・会食の禁止が全国で推し進められ、橘先生の祝賀会も当然延期となりました。残り2年の学生生活への影響も大きく、対面授業や病棟実習、部活動や渡航の制限などは少しずつ緩和されて行きましたが、卒業までついに完全に解禁されることはありませんでした。Zoomでモニター越しにマジックをしたのを最後に、私のマジ研部員としての活動は幕を閉じました。

時は流れ昨年11月、もはや幻のように感じていた祝賀会の再開と、マジ研へのオファーを再び保科先生が持ち掛けてくださいました。

胸が躍りました。すぐにかつての部員たちに卒業以来の連絡を取り、ショーへの参加を募ったところ全員快諾してくれました。事前のリハーサルでは、久しぶりの演技にもかかわらず全員仕上がっており、学生時代の不完全燃焼を取り戻すかのように生き生きとした表情をしていました。

そしてついに迎えた祝賀会当日。私は何としても盛り上げてやるぞという使命感で壇上へ上がりましたが、それは全く無用なものでした。乾杯の挨拶から会場はすでに大いに盛り上がっており、どこを見渡しても会話に花が咲いていました。何か現象を起こすたびに皆様が拍手と笑顔を送って下さるので演者的には非常にやりやすく、終始アットホームな暖かい空気で会場は包まれておりました。最後まで暖かく見守って下さった会場の皆様に、改めて心より御礼申し上げます。ありがとうございました。

マジ研は現在部活動に昇格して、マジック以外にもジャグリングのパフォーマンスを取り入れ更なる進化を遂げているようです。

忘年会、新年会、懇親会等でご用命があれば是非、現役マジ研部員たちに披露の場を提供してあげてください。

令和4年卒 笠野 泰佑

2025年1月

鳴尾の一本松

某番組にあやかって、「ぶらこだま」と称して、ちょっとした歴史的スポットなどを散策しています。樋之池町のN先生の御命名です。

鳴尾駅、いまでは「鳴尾・武庫川女子大前」駅となったのですが、そこには松の絵が掲げられています。実は、駅のすぐ北側、里中町の住宅街の一角にひっそりと「鳴尾の一本松」という名跡があるのです。駅から北側に歩くこと数分もかからず、某眼科医院の裏手のひっそりとした公園、その名も一本松公園です。その名の通り、一本の松が植えられています。

能の「高砂」に『高砂や この浦舟に帆を上げて 月もろともに出汐の 波の淡路の島影や 遠く鳴尾の沖過ぎて はや住之江に着きにけり」という謡の一節があります。わざわざここに「鳴尾」の地名が出てきます。船の航行に、よほどの目印があったのでしょうか。それが鳴尾の一本松ではなかったかとされます。いまでこそ鳴尾の浜、いわゆる鳴尾浜は埋め立てによりはるか南側になってしまいましたが、かつては鳴尾駅からほど遠くないところが海岸線だったのでしょう。月日の流れは、埋め立てられた海岸線に在った「リゾ鳴尾浜」すら廃墟としてしまっています。

鳴尾の一本松は古くから多くの歌人にもうたわれたようで、かの西行法師も「つねよりも秋になるおの松風は わきて身にしむ物にぞありける」と謳っています。有名な歌枕だったのです。晴れていれば、西は須磨の一の谷、東は天王山・生駒まで一本松を観ることが出来たのだということです。武庫平野の一大ランドマークだったのでしょう。いま植えられている松は5代目だということです。松の木は住宅地に囲まれて、どこからも見えませんが、また大きく高く伸びてほしいものです。

平成2年卒 児玉 岳