2023年12月

旬な話〜四季の釣り〜

美味しい魚を食べるなら、やはり旬の魚が一番でしょう。魚の成分は季節や成長に伴って変わり、旨味成分が一番多い時を一般的に旬と言います。旨味成分が多くなるのは、子孫を残すために親がグリコーゲンや脂質、アミノ酸などをため込む産卵前。この時期は、外洋や海底をすみかにしている魚でも餌を求めて沿岸に寄って来ることが多く、漁獲しやすくたくさん獲れるため、我々釣人にとっても好都合なのです。最近では養殖や冷凍技術の進歩により、一年中食べることができる魚も増えてきましたが、旬の時期に食べる魚は旨味も格別です。自分で釣ってそのまま『血抜き』をして『神経締め』をすることで最高な状態でその身を食すことができるのです。ご存じの方も多いと思いますが、釣りにも季節によって釣れる魚が違います。例えば今の季節であれば(投稿時の11~12月)、メバル、カワハギ、フグ、サワラ、タイなどがよく釣れる時期でもあります。

以前に趣味は?と聞かれれば、「ゴルフくらいですかね〜」と言っていた私ですが、10年ほど前から釣りを始め、気が付いたらどっぷりと釣りにはまってしまっています。釣り>>ゴルフと週末の舞台は圧倒的に芝から海に変わってしまいました。

自分で釣って自分で捌(さば)いて自分で食す(料理は嫁さん(笑))。これが釣人としての醍醐味です。そこで私のホームグランドである明石海峡周辺の旬の魚と釣りについて書きたいと思います。

【春】春が旬の代表的な魚はタイ、メバル、ガシラ(カサゴ)、イカナゴ、キスなどがあります。特に春に旬を迎える魚は、冬の時期に不足がちなビタミンやミネラルを食事を通じて補ってくれる役割を果たしています。冬の釣り休み中ウズウズしていた釣人達が釣りシーズン開幕で狙うサカナは、メバル、ガシラ(カサゴ)などのロックフィッシュと呼ばれる根魚です。根魚と言うように海底近くで行動し日中は海底に潜み夜間になると餌を探して泳ぎだします。船釣りでも陸っぱり(陸からの釣り)でも釣れるのでロックフィッシュゲームとして最近人気のターゲットです。締まりがよい白身に脂がのっていて非常に美味です。

【夏】一般的に夏の旬は、タイ、タコ、タチウオ、コチ、アジ、サバなどです。

春から釣れ始める真鯛も夏にかけて活性が上がってきます。一般的に産卵前の5月くらいが美味しいと言われていますが(桜鯛)、関西ブランドの明石海峡の真鯛は、高水温になる夏にその餌となる海老や蟹などが活発に動き出し始め、その甲殻類、貝、イカナゴなどを多量に食べ、丸々と肥えていく秋口が脂がノリノリで真の食の旬と言われています(紅葉鯛)。まあ、夏でも充分に美味しいですけど。刺身、鯛飯、塩焼き、煮付け、揚げ物と何にしても美味しく、魚の王様の名もホンモノでしょう。

関西ブランドと言えば、この時期の明石のタコです。関東では冬が旬と言われていますが、明石蛸は夏が旬です。タコのうまさは筋肉のもつ食感のよさ。大量に含まれるタウリン、甘みを感じさせるグリシン、ベタインなどに起因します。7月からはタコの船釣りがおもしろいです。タコと言えばタコ壺漁と思われるでしょうが、タコも竿で釣ります。一本釣りです。タコは目の前に居るものにあたりかまわず乗ってきますので、誰でも釣る事ができ夏の船釣りの1番人気です。しかしここ数年は明石のタコがピンチです。結構簡単に釣れるので、タコ釣りブームとなり乱獲が続いたのと大阪湾が綺麗になりすぎた(プランクトンが減った)ことも原因と言われています。

【秋】秋はタイ、カレイ、カンパチ、ブリ、タチウオ、サバと多種にわたる魚が旬です。

この頃から明石海峡には複雑で早い潮流にもまれて、脂ノリノリの青物達がどんどん入ってきます。ハマチ→メジロ→ブリの出世魚、高級魚のサワラを狙って日本有数のジギング難所と言われている明石海峡は釣人で大賑わいです。

秋から冬にかけて外洋から接岸してくるのは太刀魚です。淡白な身ですが、意外と脂がのっています。生活習慣病を予防する脂肪酸を多く含むため血液中の中性脂肪や悪玉コレステロールを減らし、善玉コレステロールを増やすDHAを多く含んでいます。タチウオは手軽に波止などから狙え、かかった時の独特なひきで人気です。大きいものだと、1mを越えるものが沿岸からでも釣れます。

【冬】冬が旬の代表的な魚として、カワハギ、フグなどがあります。

関西のカワハギといえば、加太沖など紀淡海峡和歌山側が有名ですが、明石海峡もカワハギの良い釣り場です。この頃のカワハギは『キモパン』と言ってキモ(肝臓)がパンパンに大きくなっています。このキモをペースト状に潰して『キモ醤油』とし刺身として食すカワハギは何ともいえない美味です。

またこの時期は何といってもフグでしょう。えっ!毒あんのに大丈夫なん!?と思うでしょうが、もちろん釣ったフグは免許のある漁師さんに捌いて(みがきにする)頂き、安心して食すのです。フグと言えばトラフグですが、江戸前フグと言われるショウサイフグやアカメと言われるアカメフグがターゲットです。その味はトラフグに勝るとも劣らないものでそれぞれの味の個性があります。またフグの種類によって寝かせることででてくる旨味成分量がかわります。ショウサイフグは2・3日、アカメは5〜7日寝かせると最高に美味しくなりますね。

私のホームグランド、明石海峡における四季の釣りについてだらだらと書いてみました。開業してからのここ何年かはゴルフの頻度が増えてきており、リアル二刀流で頑張っていますが、この二刀流はかなり難儀です。釣りゴルフ二刀流のレジェンドであり両方の師匠でもあった故・衣笠亨先生の偉大さに感服しながら、これからも美味しい旬な魚を頂いていきたいと思います。

平成元年卒 荒川 晃

2023年11月

梅田にお越しの際は・・・

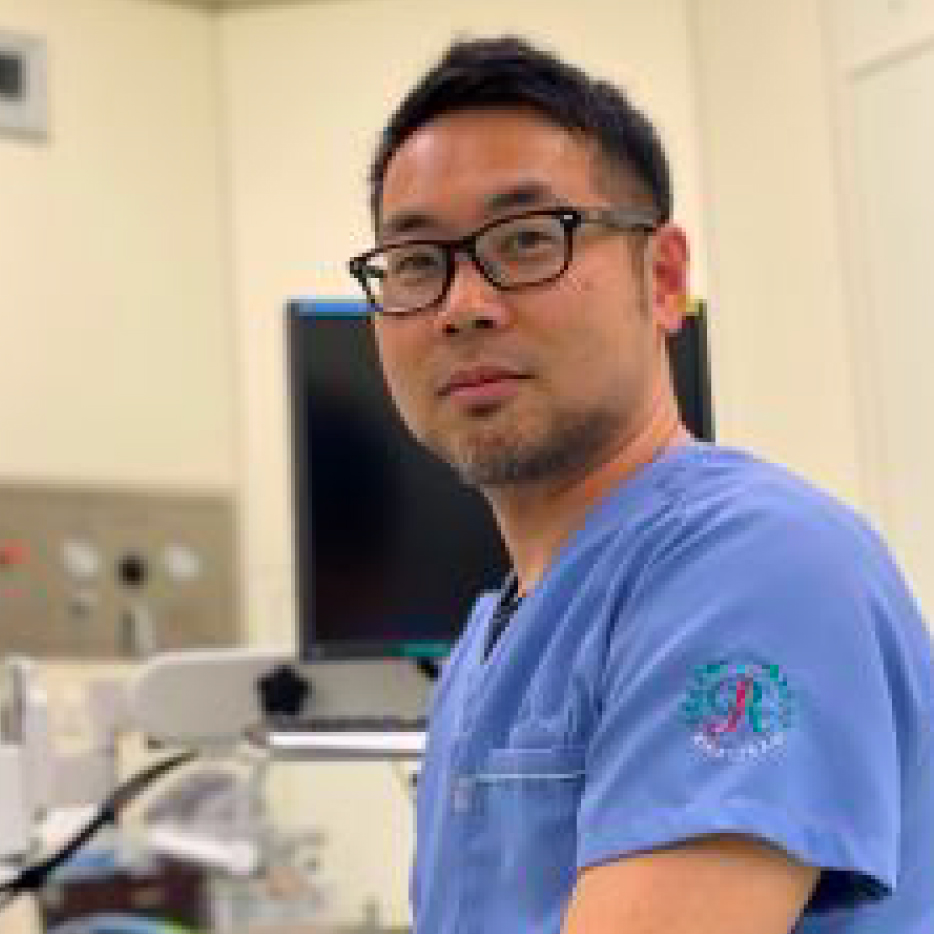

今年もはや11月、あと二か月となりました。わが母校は昨年開学50周年を迎えましたが、大学勤務の20期生の小生ですが、今週のクリクラ学生さんは48期生、子供のような学生さんたちにパワーをもらいながら仕事をしています。さて昨年10月からは大阪梅田に開設された梅田健康医学クリニックにも携わらせて頂いておりますのでぜひ、今回のコラムで紹介させてください。梅田健康医学クリニックは、昨年4月にリニューアルオープンした阪神百貨店本店が入っている梅田ツインタワーズ・サウスというビル(地下3階、地上38階)の13階に位置しています。その13階にクリニックは位置し、13階フロアは整形外科や外科、歯科なども入る医療フロアとなっています。クリニックでは人間ドックや企業健診だけでなく、外来保険診療もおこなっています。クリニックのおすすめはAI搭載の最新鋭の内視鏡機器やビル内にクレーンで持ち込んだ3テスラのMRIなど精度の高い検査を受けて頂くことができるところです。木曜日午後や土曜日午前はドクターも沢山検査にお越しになられています。ぜひ皆様の健康管理や、大阪にお住いの親戚、ご家族がおられましたら、当クリニックへご紹介いただけますと幸いです。現在、消化器チームは中村久美子先生(平成22年卒)、西井謙夫先生(平成23年卒)と一緒に頑張っていますので、よろしくお願いいたします。

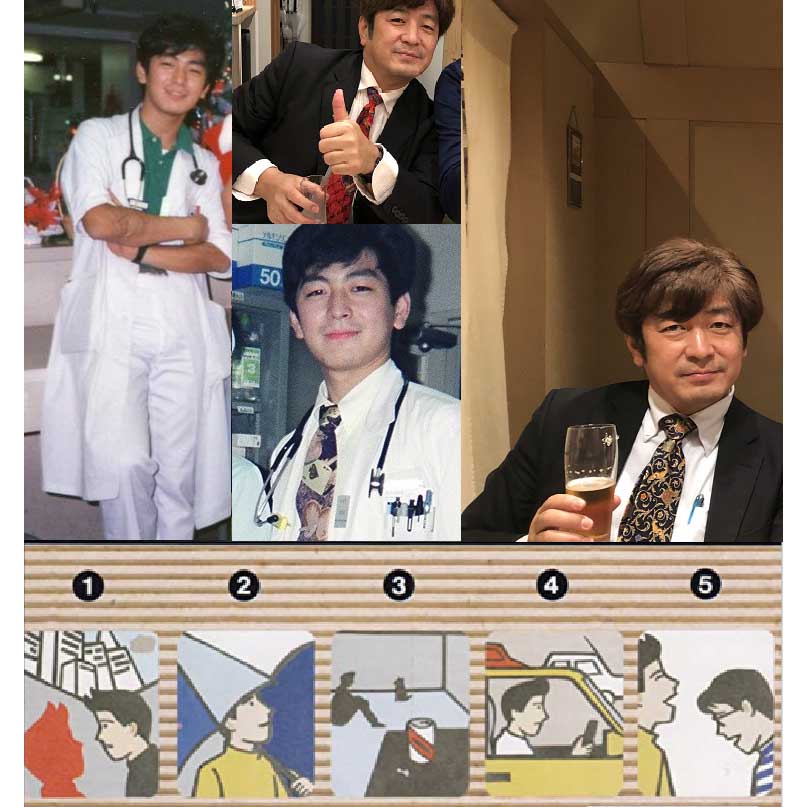

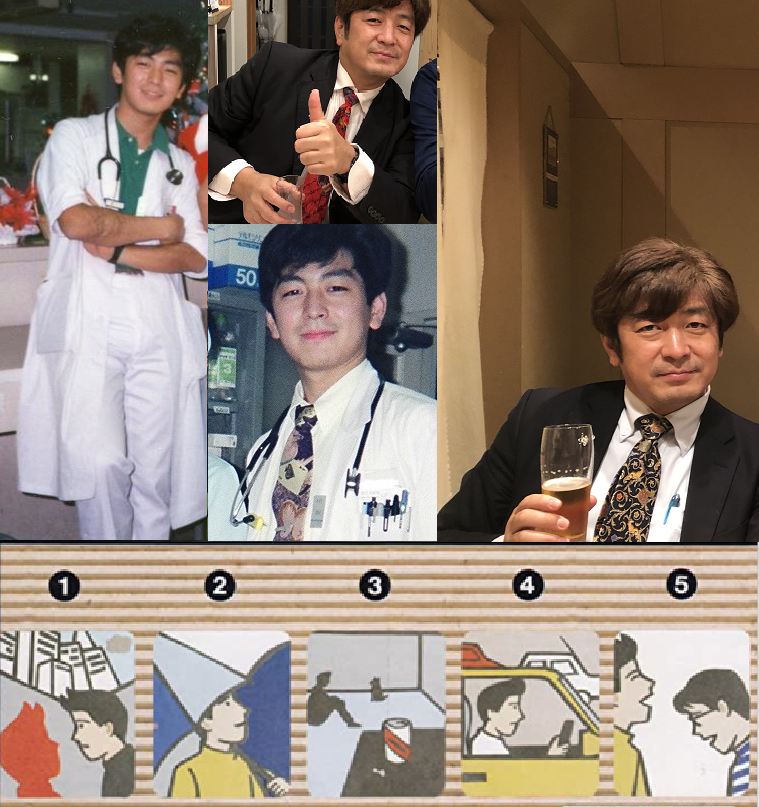

写真:内視鏡チーム

平成9年卒 富田 寿彦

2023年10月

兵庫医科大学時代 唯一の100点

大学時代の僕は、森村賞を取るほどの成績など全くあり得ませんでしたが、まあまあ中の上くらいの位置にはいたかと思います。記憶することが大嫌いなので、いかに記憶しないで勉強するか、要領よくやっていくかということを検証するのが勉強だったと言えます。そして、特にマークシートでは60点の及第点を取るためには80点を取る勉強をしないといけない…というのがたどり着いた極意でした。つまり20点捨てる覚悟を決めればよいのです。足切りを除いての20点すなわち5分の1を捨てることができるのですから、随分と気は楽になります。

とはいえ、医学部の試験とは、とくに基礎系は、記憶がすべてと言っても過言ではありません。Arteryってなに? Liverってなに?…というところか始めないといけないのですから。解剖学とか生理学とか、そして病理学とか、もう魔境といってもいい。無数のダンジョン(当時はまだダンジョンなんて言葉は一般的ではなかったですが)に囲まれたような気がしたものです。

病理学の講義だったと思いますが、某助教授が「Acute glomerulonephritis」と語るイントネーションが好きで、意味も判らずながら、「JET STREAM」の城達也氏のナレーションを聴くようで、つい上下の瞼が重なるような心地になりました。病理学といえば、「癌」と「悪性腫瘍」の違いに苦悩したものでした。それが判ったのは、もう国家試験前くらいの時期だったように思います。細菌学の庄司先生は親父の指導医だったこともあり、アドバイザーグループでもお世話になりました。グラム陽性菌は基本的に球菌(例外有り)でグラム染色で青く染まる…など、医師になってから覚えました、すいません…。第1解剖の試験では、1点を取るために川柳を書いたり絵を描いたり色々小細工しました。S先生、すいませんでした。第2解剖、K先生の骨学は、そりゃあもうテルマエ・ロマエでラテン語でしたねえ、当時。むすくるす・すてるのくらいど・ますといでうす…です。「蒸す来栖、捨てるの暗いど、枡研いで臼」とか語呂合わせしたものでした。まさか十数年後、スピナ・イリアカ・ズーペリオール・ポステリオールが骨髄穿刺で重要になるとは思わないもんなあ。

さて、兵庫医科大学は3学期制で、学期末には試験があるわけです。現在にくらべれば量的には半分くらいなのかもしれませんが(まだ非A非B肝炎とか言ってた時代ですし、ピロリ菌が発見されたばかりという頃ですから)、それでも大変だったことには違いありません。1~2回生の頃は、英語・ドイツ語・物理学・化学・生物学・歴史学・数学などあり、なんだか高校の延長みたいでした。医学概論の新家先生は思い出深いですねえ。英語の某先生は京都ご出身で祇園祭・命でした(祇園祭の時は休講)し、ドイツ語の某先生は中高の同級生のご親戚でした。数学は統計学をやっていたと思うのですが、当時はなんのことかさっぱり判りませんでした。ちゃんとやっとけばよかったと、後に痛切に思いました。生物学の朝日先生は楽しかったなあ、ただ、高校時代に生物を全くやって無かったので、遺伝子ってなんのことかさっぱり判らず、DNAってなに、m-RNAってなに…状態でしたが。聖保ちゃん、一生懸命、生物学を教えてくれて有難う。それにつけても物理学(サトブツ)には泣かされましたしねえ。力学は好きでしたし、数学Ⅲをやってましたから、まだ資料作るくらいにはついていけましたが…。

さて、そんな試験ですが、これは結構な自慢なのですが歴史の試験で100点を取ったことがあります。「〇〇について述べよ」という形式で数問あったと思うのですが、そのなかのひとつに「珊瑚海海戦について述べよ」とあったので、たぶんそこんとこは、先生より知識あったと思います。その問題もそうですが全問書きに書いて、いたしかたなく100点をつけてくださったのでしょう。人生のうちでも100点を取ったことなど数えるほどしか無いのに、大学での試験で唯一の100点でした。60点を取るのに汲々としていた6年間、そして80点を取る勉強しかしなかったのに、これは一瞬の輝き、勲章のようなものでした。答案用紙が残ってるかな…と探したんですが、なかなか見つからず、また家探ししておきます…。

平成2年卒 児玉 岳

2023年9月

4年に一度、再び

2023年9月、ラグビーワールドカップがフランスで開幕します。あまりメディアが扱うことが少ないからこともあり、ご存じない方も多いことかと拝察します。ラグビー好きにとっては4年前に日本で開催され、「4年に一度じゃない、一生に一度だ」とか、「One Team」といったフレーズが日本代表チームの初の予選突破と併せて注目され、ラグビーにも2015年の「ジャイアントキリング」以来のブームが起きるかと期待していました。

が、、、、その後のCOVID-19のためジャパンラグビートップリーグは観客動員増加するかという期待もむなしく開催すら危ぶまれ、よろよろ状態のまま閉幕しました。

オリンピックは1年遅れで何とか開催できたものの、ラグビーワールドカップに直撃しないでよかった、延期どころか中止されてたんじゃないかと思っています。

そうこうしているうちに4年経過し、今回はフランスです。2007年にも開催され、16年ぶりの開催です。オリンピックと比較すると、1都市だけでなく、複数、10前後の試合会場を必要とするためそれに見合うスタジアムを備えている経済力、しかもトップを争える競技力を同時に備えた国というのはそうはありません。

2027年はオーストラリア、2031年はUSAと決まっていますが、その次、次の次である2035,2039年くらいにまた日本開催をワールドラグビーから求められている?ということをメディアなどでも見た記憶があります。

前回開催が決まったときは、「強くもない日本で開催する意味がどこにある?」といった経緯で、ウソかまことか準備が捗っていないとかいう言いがかりをつけられ(南アフリカに)取り上げられるという噂もありました。2015年に南アフリカに勝つという(誰も想像しえない)番狂わせでそういう動きはなくなったそうです。

次開催するときは2019年より上位(優勝なんて大それた望みはしません…)を狙う実力が伴っていること、もっとラグビーがメジャー(何人で競技するとか聞かれない)になっていることを切に願いながら、あと1カ月程度、今回は時差もあるので、寝不足と付き合いながらできる限りライブで中継を見てラグビーを楽しみたいと思います。

平成9年卒 岡山 明洙

2023年8月

異端の業

この度はコラムへの執筆の機会を頂き感謝します。私のような異端者が記してよいのかどうか心配です。何故異端者かは、お読み頂ければお分かりになるでしょう。私は兵庫医大に限らずその前も後も現在に至るまで、何処に行ってもその行き先に染まりもせず浮いてしまうという変わり者で、他の人と同じようにできない存在です。そこで、皆さまにはこのような者がかつて兵庫医大に在学していたと、お目通り頂ければ幸いです。私としては、卒後から20年以上経たのでよい機会と捉え、敢えて学生時代の自分を回顧します。

私は学生時代の大半を武道が強くなるための様々な鍛錬、修業に全てを費やしていたといっても過言ではありませんでした。好きなことに打ち込む隠れ蓑に学生の身分を利用していたという、トンデモ&モラトリアムな医大生でした。徒手空拳で牛と戦い屠ったという、大山倍達という空手家の逸話を小学生の頃に知ってからというもの空手に憧れていたので、大学生になれば空手部に入部しようと思っていました。それに加えて、私にはどうも”Less is more”の発想が苦手であり、中学・高校の時期に剣道部に所属していたことから、折角続けた剣道を止めるのは勿体なく感じ、剣道部との兼部を選びました。

大学1年生の頃はまだバランスを保ち、部活に熱心な学生の範疇だったのですが、大学2年生の頃から逸脱が始まりました。もっと空手が強くなりたいと一念発起し、色々鍛えることに凝り始めたのです。私が欲したのは破壊力でした。そこで、自分の身体を武器化しようと決め、砂袋蹴りという稽古法を左右1000本ずつ大学2年の夏頃から始めました。始めた動機は、大山倍達、澤井健一、中村日出夫という三人の偉大な武人に師事した盧山初雄という空手家の自伝「生涯の空手道」を読んだ影響でした。砂袋蹴りはサンドバッグに突き蹴りする稽古と異なり、台に手を置いて脚を後ろに振り上げては振り下ろし、台にぶら下がっている砂を詰めた皮革製の袋、これが砂袋なのですが、その正面に脛を叩きつける稽古です。読んでの如く、果てしなく地味で、稽古法というよりは鍛錬法です。砂袋に脛を叩きつけていくと最初はすぐに痛くなるので、続けて砂袋を蹴ることが苦痛になります。しかし、継続することで次第に脛が慣れて痛みを感じなくなります。そうなれば占めたもの。砂を増やせば砂袋の硬度は増し、さらに脛は鍛えられます。私は、兵庫医大の近くに位置する線路沿いの公園へ行っては砂をビニール袋に詰めて持って帰り、砂袋に足しました。どんどん重くなりどんどん硬くなる砂袋により多くより強く脛を叩きつけることが可能になることで、私は成果を見出していました。その盧山先生の自伝では、砂袋に突き蹴りをする鍛錬を進めた後に血尿を来したエピソードが記されていました。当時の私はいつか血尿を来せば強さに近付けるかと、密かに待望していました。しかし、現在の私は敢えて言いたい。それは血尿ではなくミオグロビン尿ではないのでしょうか、盧山先生ッ!結局私がミオグロビン尿を来したのは初めての練習試合で対戦相手から下段廻し蹴りを浴びるように貰った日の2日後だけでした。砂袋蹴りの修業にいくら勤しんでも憧れのコーラ色の尿こそ出なかったものの、その時期は血液検査を受けると常時CK値は3000台でした。正常値の10倍以上ある自分の検査結果を気にも留めていませんでしたが、今思えば脛だけでなく腎臓も傷めつける行為だったのですね。そうして来る日も来る日も繰り返し繰り返し砂袋を蹴り続けていると、砂袋に当たる部位の脛毛は擦れて無くなっていき、脛は他人が触っても分かる位に蹴りが当たる部分は肉が付いていない形状となり、脛骨はどんどん硬くなっていきました。次第に硬くなった脛を思い切り叩きつけて廻し蹴りを放てるようになり、叩きつけた脛は硬い骨が当たるために力が伝わりやすくなり、自分の蹴りに自信を持てるようになりました。当時の大学祭や新入生歓迎オリエンテーションでは空手部の演武があったので、成果の一端として下段廻し蹴りによるバット折り、さらにはバット2本折りを披露していました。2回生の間に砂袋蹴りを始めてからは、休みの日も解剖実習の後も定期試験期間中も、当時武道系の部室や道場があったクラブハウス(通称・2グラ)へ足繫くに通っては、一日も休まず道場で砂袋を蹴っていました。解剖実習の後は21時が近づくと住み込みで管理人を務めておられたご婦人がやって来られては、閉館の時間が近いから帰るように促されました。あと少しですから、と謝りつつ、左右1000本をこなすのが日課でした。結局10カ月程して、脛の武器化としては定常化したのか、あまり変化を感じなくなったため、砂袋蹴りを止めました。今でも私の脛骨は硬いので、息子が私の脛を叩いてみてはその硬さに、そしてそれほど硬くなるほどに砂袋蹴りに明け暮れていた在りし日の父に呆れ、引いています。

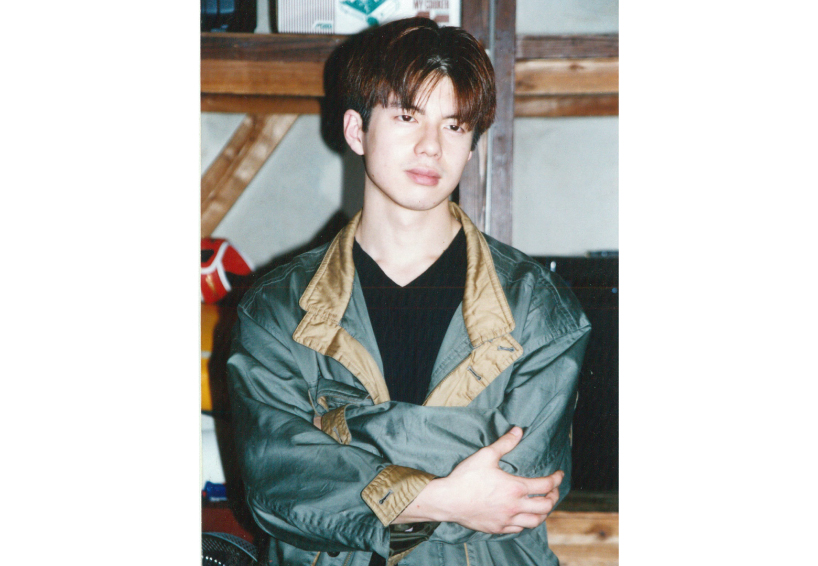

結局、硬い脛という強力な武器を得て私は強くなったのでしょうか?否。自分の行為がその強くなりたい渇望にそこまで応じていないと気付くには当時の自分は未熟過ぎました。現在の自分から反省すると、もっともっと本質的な部分に向き合わなければなりませんでした。今回は割愛しますが、砂袋蹴りの他にも色々な鍛錬法や稽古法、修業法に凝り、自分で修業と称していただけあり、当時の生活は、自分を鍛えることのみ考えて生きていました。しかし、本質的な部分から強くなるにはさらに深い全身に及ぶ協調、調和や連動が必要でした。このように、私にとっての大学生時代は偏っていて頑なで独り善がりなままで、突き抜けようとして我武者羅に足掻いていました。砂袋蹴りを終えた時期の写真が見付かったので掲載します。当時の空手部部室で撮影して貰いました。この時期の自分は今とは異なる雰囲気で、あの頃の自分を表していると思います。ちなみに、腕を組んだポーズは当時の総合格闘技界で最強と謳われたヒクソン・グレイシーという柔術家を意識しています。一般的には腕を組む姿勢は心理的防衛の表出ですが、ヒクソン先生のポーズは柔術の本質を身心(敢えて心身ではなく身心と記します)の不可分領域にまで透徹させた本質の表出です。私は大学生の時代に中学・高校生の時代と比べて遥かに自由を感じていました。中学・高校生の時代はもっと自分の中で勝手に摩耗していた、ただただひたすらにほろ苦かった時代でしたが、高校を卒業して以降の時代は自分で活動し自分でその成果や挫折を味わい、甘酸っぱさも知った時代でした。私としては、医大生にしてここまで鍛えるということに純粋に打ち込んだ者は他大学も含め後にも先にも居ない、と言い切れる程打ち込んでいました。自分の中での黒くドロドロと渦巻く執念が昇華させる術を求めていたのでしょう。しかし当時の私は、自己を破壊しかねないような鍛錬の継続が、精一杯の昇華させる術でした。

今は、仕事を優先させつつ穏やかな方法で細々と鍛錬を続け、自己の協調、調和や連動を希求しています。自分の意識が至っていない点を見付けては陶冶するべく挑んでいます。なぜなら自分に挑む行為はどのような状況でも可能であり、自分が変わるのはいつからでも可能だからです。そして、自分の意識の至っていない点に気付くためには人からの意見が必要であり、自分独りだけでは真に成果を得られる鍛錬は出来ません。幸いにも、人の助けに恵まれてきました。また今回、大学生時代の回顧を通じて、当時の自分が在ったからこそ現在の自分が在ることを再確認しました。ここまでお読み頂いた方には感謝申し上げます。

平成15年卒 武内 治郎

2023年7月

「資料」作製のカミングアウト

大学時代の6年間、それは僕にとっては「黒歴史」です。卒後の研修医時代はそれこそ血と汗と涙無くしては語れませんし、素直に兵庫医科大学時代を思い起こせないのは、歪んだ思いがあるからでしょうね。コロナが5類相当となり、また同窓会開催の機運が高まっておりますが、実は同窓会などあるとフラッシュバックが起きそうで消極的になる怖い気持ちもあります。

というのは、かつて僕は閉鎖的な家庭・男子校・予備校という特殊で陰鬱な世界のみしか知らなかったのにもかかわらず、世間は光り輝いていたからです。昭和最後期から平成の始めといえば、バブルの余韻はまだ残っていて、世間はもう今の20倍くらいは明るく元気でした。携帯電話はおろかインターネットもラインも無い時代でしたが、それ故に対人関係はとても密でした。面と向かって話す、もしくは電話で話すことが当たり前だったのです。そんな僕は、いまでいうコミュ障(そんな言葉は無かったのですが)で話題にも乏しく(TVや映画を観ませんでしたし)、今でもそうですが「面白くない奴」でした。人と話ができるようになるため、知識・雑学は貯めこんでいましたが、それが役に立つにはまだ10年はかかったのです。

しかも大学時代を通して、自分のアイデンティティが確立できず悩んでいたものです。「黒歴史」という所以です。卒業しても、研修医時代1年目は日々の医局生活に追われアイデンティティも糞も無かった(もとい、必要無かった)ですし、落ち着いて自己が確立していったのは研修医2年目の頃からでした。モラトリアムっていうのでしょうか、なんていうのでしょうか、大学時代の6年間は鬱屈した日々だったのです。逆に言えば、インターネットなど無かったのが良かったのかもしれません(インターネットがあったら、そこに浸りこんだでしょうから…)。

ということで、大学時代は自分としてなに「なにかした」という事柄を形にしないと、やってられなかったのでしょう。それで、大学祭実行委員会だったり学生会だったりをやり出したのかもしれません。「なんでもみてやろう」というと青春っぽくてカッコ良いですが、実のところは承認欲求に飢餓していたのです。

自分のレーゾンデートル、存在理由を求めるため、試験対策の「資料」を作りました。「資料を作って、ちょっとでも皆に貢献すれば、なにかを認めてもらえるかな」という、今思えば切実な気持ちがあったのでしょう。資料作製は無償の行為では無く、こんな陰鬱な感情から生まれたものなのです。皆さんすいません…。まったくバカな奴ですが、ちょっとしたアイデンティティは出来上がりつつあったかとは思います。

といって、僕には軽い左右盲があるため、「みぎ」・「ひだり」が絡むものは苦手、よって循環器(ことに心臓)は感覚的に理解できませんでしたし、そして手術のある外科系に行くことはそもそも無理でした。生化学、血液や内分泌が好きだったのは当然だったかもしれません(光学異性体はどうも理解できませんが…)。ともあれ、うちの学年は、いつしか何名かが得意科目を分担して試験対策資料を作るという環境が整っていきました。

まあ、とっさの判断を要求されないのであれば、右も左もゆっくり考えれば判るのですから、資料くらいは作れることになります。難解極まりなかった佐藤教授の物理学は数学Ⅲの微分積分を多用で、今思ってもよく資料作製したものです。可愛がっていただいた斎藤教授(甲南の大先輩)の生化学も『ハーパー生化学』の原書を読んで作ったものでした。この2つは、今じゃ到底ようしません…。

うちの学年には「児玉」が2人居たので、ペンネームは児玉岳を山の名前になぞらえて「Mt.Echo」としました。(オハイオ州にMt.Echoが本当にあるようですし、乗鞍連峰に児玉岳ってあるようですね。いつか行ってみたいものです。) 僕の作った資料は、その後数年くらいは流布してたみたいで、「Mt.Echo」とは僕のことだと後年まで知らなかった人もいたようです…。

さて、作製した資料原本は、全てコピー屋さん(サンワコピーサービスでした)に置いていました。そしてサンワさんが、各人が持ち寄った資料を大量にコピーして「資料セット」にしてくれます。結構な束になりましたから、結構な金額になったようですが、実は、三和さんで資料セットを貰っても、僕はお金払ったことが無いです。それどころか、かつてまだ千鳥橋にあった頃の「六覚燈」に連れて行ってもくれました(現在、「六覚燈」は黒門市場に在りミシュラン一つ星となっています)。まあ、それくらいの余禄はあっても許して貰えるでしょうか。

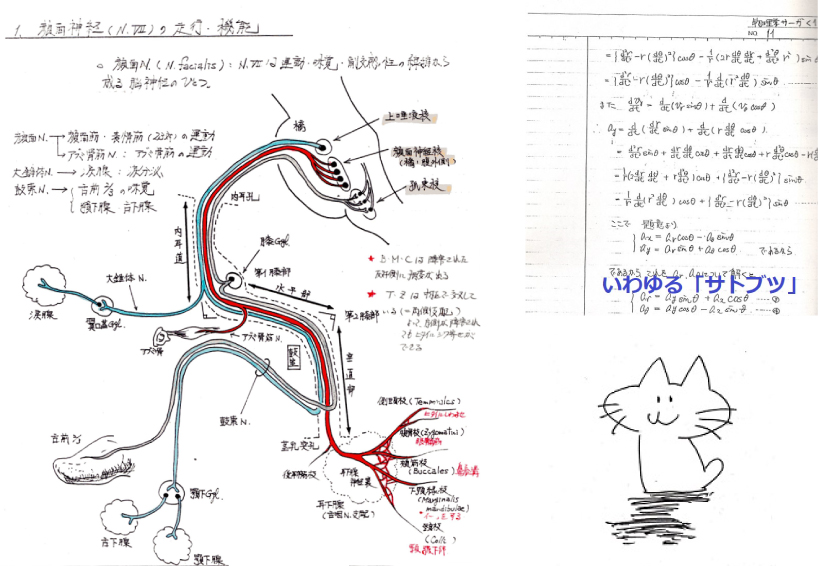

臨床に入ってからも2内・3内、1外・2外、眼科、整形外科、などなど作製しましたか。当時のことですから全て手書きで、シャーペン(0.3㎜芯)を握る右手は第5指が腱鞘炎になってしまって、いまでも痛むし引きつります。資料を作らないと覚えられなくて、いや勉強にならなくなってしまって、卒試・国試用に呼吸器・耳鼻咽喉科なども作りました。便利な3Dの画像など無い時代、顔面神経の走行を描いた図など出色の出来だったと思っています。

大学の6年を終え、卒業式後の謝恩会で、卒業の皆から感謝状を貰ったのがたまらなく嬉しかったものでした。いまでも、行政関連の申請書記入のためのマニュアル作製などは結構好きなので、アイデンティティは確立できたのかもしれません…。

写真:左:gannmennsinnkei

右上:いわゆる「サトブツ」の資料の一部

右下:僕にとっての「ヒョウタンツギ」である「タマ」

平成2年卒 児玉 岳

2023年6月1日

回顧録

平成15年卒の恒遠剛示(つねとう たかし)です。 この度、緑樹会コラムに投稿させていただく機会を頂きありがとうございます。テーマは自由ということで何を書こうかと思いつつ…折角の機会ですので忘れ行く学生時代の記憶を呼び起こすこととしました。

入学式の日、武庫川駅を降りると突然綺麗な人に声をかけら、大学生にもなるとこんな事があるのかと、ふっくら眼鏡男子が思ったのも束の間、アメリカンフットボール部の色気勧誘作戦でした。結局、色気にやられてアメリカンフットボール部に入部しました。元来、運動好きでしたのでクラブに明け暮れる毎日、いや、毎日はクラブがなかったので何をしていたのか・・・記憶がない。恐らく、溜まり場になりやすい大学近くの友人の下宿先で遊んでいたのでしょう。麻雀、ゲーム、下戸でしたので飲み歩いた記憶はあまりありませんが、特筆すべき何かをやっていた記憶がなく無駄な時間を過ごしていたのかと思う日々です。

授業は出席カードなるものがあり、それを提出する授業もあれば何もない授業もあり、それをもらうと直ぐ外に出て、何をしていたのか・・・これまた記憶がない。当時の試験は前期後期で2週間ずつあったと思いますが、このような勉強姿勢であったため、試験には当然苦労しました。現在の大学は、セキュリティー管理が施され、自習室も充実している学生からは信じられないかもしれませんが、当時はそこまで環境が整備されておらず、24時間入り放題でした。24時間入ることができるため、我々の学年だけ??10名ほど?が、食料を買い込んで夜になるとゾロゾロと夜の大学(3号館のテラスや4号館)に集まるのが試験期間中の恒例でした。誰がそのような勉強体制を整え恒例になったのかはわかりませんが、勉強を教える者と教えてもらう者、朝寝坊が怖い者、切羽詰まってそこで情報を一気に詰め込む者、その状況を楽しんでいる者が集まって夜な夜な遊びながら勉強をしていたと想像しています。

このような勉強環境での思い出は、夜中に4-1で当時我がアメリカンフットボール部が採用していたNFLのチームの試合を大スクリーンで見たこと、寝てしまうという理由でエレベーター内に机を持ち込んで勉強していたM君が居たこと、夜中の3号館で不審者に出くわしたことなどなど、他にも色々とありますが、馬鹿話ばかりですのでこの辺りで終いとします。5回生になると試験がなくなったため恒例行事もなくなり、6回生になると5号館?(教務があった建物)の屋上の食堂が24時間使用可能な自習室となり、私たちの恒例行事が再開することはありませんでした。

今年で卒後20年になります。そろそろ2回目の同期会を開催して、あの勉強体制を構築した経緯を聞いてみたいと思います。

写真:兵庫医科大学3号館(引用:緑樹会会報2021年10月79号)

平成15年卒 恒遠 剛示

2023年5月

関西関連地区3私立医大在籍経験より見た兵庫医大

1985年卒業の藤原由規です。兵庫医大第二外科入局で上部消化管外科講師の後、近畿大学奈良病院准教授を経て、現在川崎医大消化器外科の上部消化管外科の責任者(教授)と診療部長をしています。3つの私立医大を経験した医師はまず居ないと思います。今回、保科先生よりお声がけをいただきましたので、私の思いを述べさせていただきます。それぞれの医大には特徴があり、悪い面もある一方いい面もあるのが現実です。現在勤務している川崎医大は、岡山県倉敷市に位置し、有名な美観地区まで車で20分の距離です。現在の消化器外科は、山口大学、大阪大学、川崎医大等の混成部隊です。創立者の川崎祐宜先生の建学の誠心により地域の救急医療を中心に運営されていますが、コロナ禍と働き方改革により影響が出そうです。ちなみに私も2回/月程度の宅直をこなしていますが、還暦を超えてからの宅直はつらいものがあります。川崎医大は、すべてがシステム化されていていい面も多いですがその弊害もあります。ルールとは、時代共に再検討されるべきですが、現実はなかなかVersion upされません。本邦の法律と同様ですが、Flexibilityが重要なのかもしれません。今は知りませんが、10年以上前の兵庫医大は自由奔放な展開がありました。学生、医師を含む職員の自主性に任せていたという面が大きかったように思います。MECを利用して国家試験の合格率を高めることができたのも兵庫医大ですし、多くの有名な研究者を輩出しています。この自由な校風というのが良い方向に働いたように思います。私が赴任してから、川崎医大の学生の国家試験対策を兵庫医大方式にShiftさせています。楽をしたいというのは学生の本質ですが、楽をすると競争試験である国家試験は通りません。留年生の山を築き上げていますのが残念です。ただ、兵庫医大と異なり川崎医大は各科の横のつながりが強く、連携したチーム医療ができやすい環境です。近畿大学でも同様でした。お互い意地を張らずに協力できる体制が重要と考え、これが患者中心の医療につながります。近畿大学奈良病院は、私が大阪大学消化器外科に入局するという条件で2010年度より7年間勤務しました。奈良盆地の穏やかな環境で楽しい時期を過ごしました。卒業生は兵庫医大の気質に似ています。ルール的には、兵庫医大と川崎医大の中間で、適度のFlexibilityです。田舎のためか、医師、職員の人柄がよく、和気あいあいと医療ができていました。ただ、本院とことなり基礎的な研究ができませんでした。近畿大学は、世耕理事長のワンマンですが、職員の自主性を尊重しているという点で兵庫医大と似ています。

以上、いろいろと述べましたが、個人的にはある程度のFlexibilityを残しておかないとその大学の発展はないように思います。母校の益々の発展を望みます。

写真:左から保科幸次(H3)、藤原由規(S60)、中尾宏司(H2)

昭和60年卒 藤原 由規

2023年4月

どくとるスタンプ医局記

番外編

Dr.スタンプかくて誕生す

もう第2内科という医局も無いし、当時の担当教授である垣下先生も、オーベンだった田村先生も亡くなって久しいので、「どくとるマンボウ医局記」の向こうを張って、医局での出来事(の一部)を書いても良いでしょうか。

「Dr.スタンプ」誕生秘話を書いてみましょう。

平成2年(1990年)、大学を卒業しての4月のことでした。医師国家試験も終え、人生でいちばんのんびりした時期だったかもしれません。世間は4月から新年度・新学期がスタートですが、僕らの業界は、当時は6月スタートだったのです。国家試験の合格発表は5月中旬(この年は5月16日でした)で、就職(入局)も5月の終わりごろからということになります。したがって、そう、卒業旅行のシーズンなのです。

まずは4月のGW前(4月23日)の中途半端な時期に九州に一人旅に出ました。大阪空港から飛行機で鹿児島空港に。そして空港から路線バスで約50分、鹿児島市内に到着します。初めての鹿児島でした。まずは市内観光の予定でした。さて、とレンタサイクルを探すと、駅近くに一軒のレンタルサイクル店が。そこに赴くと自転車レンタル料は2時間300円なのですが、なんと保証金に1万円も預けることが必要というのです。返してもらえるのだろうかと不安になる額ですね。今思えば、どんなレンタサイクル店かと……。ともあれ、鹿児島市内を自転車で巡りました。自転車に乗って風を切っていると、桜島の煤煙(灰のことを「へ」と呼びます)のゆえか、眼がちりちりします。市内を巡って自転車を返し、1万円も返してもらってホッといたしました。

一通り市内を見終わった僕は、電車に乗り薩摩半島を南に向かい昼過ぎに指宿へ。指宿のホテルの前から出発する定期観光バスに揺られて、指宿から池田湖を経て長崎鼻方面を巡るコースに。開聞岳が優美な姿を見せてくれました。

まだGW前の観光シーズンに外れた時期とて、バスに乗っている客は僕を含め5人ほどでした。身軽な1人旅の僕と老夫婦2組。観光シーズン前という事で、新人バスガイドさんの実地研修でした。客の数とガイドさん・運転手さんの人数が同じという贅沢さ。先輩のバスガイドさんと、新人のバスガイドさんが3人。新人バスガイドさんは、アナウンスの練習をしつつたくさんの歌を順番に歌ってくれました。新人研修って他人ごとでは無いなあ……などと臨床研修のことも思いながら楽しんでおりました。

そして次の日も違うコースの定期観光バスに。山川港から錦江湾を渡り大隅半島側に。佐多岬の日本本土最南端まで連れて行ってもらいました。さて、このバスの一番前に座る乗客に、上品そうな老夫婦がおられました。その老夫婦となんとなく話をするようになったのですが、このご主人、郵便局があるとバスを停めてもらっていました。なにをしておられるのかと訊くと、「旅先で少額郵便貯金をしている」のだとか。日本本土最南端の郵便局でも、わざわざバスを停めてもらって貯金をしておられました。行く先々の地名・郵便局名が貯金通帳に印字されるのです。「この貯金通帳、孫に残してやろうと思ってるんですよ」と笑っておられたのが印象的です。「旅行貯金」と呼ぶそうです。良い記念だなあ……とうらやましく思いました。聞けば、かつて九州某市の市会議員をされていた方とか。いまは引退して悠々自適に旅をされているとのことです。バスが鹿児島市内に着くまで、ご一緒させてもらいました。

いまも九州のどこかに、この思い出の詰まった郵便貯金通帳を持った人が居るのかなあ。貯金、下ろしちゃったかなあ。通帳が残っているなら見せてもらいたいものですが、雲を掴むような話です……。そして僕は思いました。僕もときどき旅をしているけど、これと言った記念は無いなあ……と。写真を撮っているだけでなく、なにか目に見えるものが欲しいなあ。旅の空を見ながら考えて、「そうだ、今までもときどき押印していたスタンプを記念にしよう」、そう思いつきました。

かくて、1990年(平成2年)4月24日、「ドクタースタンプ」は誕生したのです。(まだぎりぎりドクターにはなってなかったのですが。)

The End.

平成2年卒 児玉 岳

2023年4月3日

どくとるスタンプ医局記

part10(終)

そして僕はいかにして医局を出ようと思ったか

もう第2内科という医局も無いし、当時の担当教授である垣下先生も、オーベンだった田村先生も亡くなって久しいので、「どくとるマンボウ医局記」の向こうを張って、医局での出来事(の一部)を書いても良いでしょうか。

研修2年目の秋も深まると、来年、つまり2年間の臨床研修期間を終えたらどうするのかを考えるようになります。まあ、研修医生活にも慣れて要領も判り、将来のことを考える時間が出来てきたという事もあるでしょう。

といっても当時のこと、選択肢は2~3つしかありません。父親の診療所(児玉医院)に戻るなど、さらなる奴隷になるつもりはありませんでしたので、医局に残るか、外病院に出るかです。11東病棟になど居るのはヘドが出る思いなので、医局員というだけならばともかく、2内での臨床に残る気などサラサラなかったです。つまり医局に残るという事は大学院に行くという事でした。

もともと、怪獣映画やアニメなどにでてくる「博士」なるものにあこがれていた僕ですから、研究して博士号を取得する……というのも夢でした。たとえ、足の裏に付いた米粒、名刺の肩書になるに過ぎない、と言われても、手の届くところにあった夢の一つではあったわけです。

とはいうものの、まずは内科認定医。その内科認定医の資格取得のためには、研修指定病院で3年間の実務が必要ではあります。できて間もない内科認定医・専門医制度ではありましたが、とりあえずは取得しておくべきだろうという風潮でありました。しかし11東病棟であと1年など働きたくない、「はてさて、どうしたもんかなあ」と思ううちのことです。3年目は研修指定病院に出して貰えばいいじゃないか、と思うようになりました。ということで、比較的近隣の「M病院に半年間出してくれないでしょうか」と、医局に談判してみました(いち研修医が医局というか教授に談判できるというのは、今思えば良い医局だったですね)。残りの半年くらいなら11東で働くのも耐えられるかなあ……と。ところが、M病院はDグループ(消化器グループ)のジッツだからと、断られました(え~ッ⁈、早くも僕は血液グループ扱いか!)。

とすれば、3年目は大学院に行くかなあ(入れてくれれば、でしたが)、と考え、周囲も2内の皆もそう思っていたようです。というか、大学院にいって血液の研究をしなさい、ゆくゆくは2内の血液を盛り立てるように、というようなレールが敷かれてしまっていたようです。

独身でかつ生まれて以来、阪神間を出て暮らしたことが無く、ずうっと自宅(実家というか)に居住していた僕は、そんなに自分の人生についてビジョンを持っていなかったのです。いずれは児玉医院を継ぐかなあ……、くらいにしか考えていませんでした。よって、研究も嫌いじゃないし、大学院に行こうか、そんなもんかなあ……程度に思っていて、周囲にも「大学院に行こうかと考えてます」みたいなことを言っていて、皆の思惑に迎合するがごとくで、流されていました。

そんな平成3年の大晦日のことです。

研修2年目も大詰めが近く、年が明けたら自分の進退をそろそろ表明しなければならないという時期ではありましたが、受け持ち患者も比較的落ち着いており、まあ、静かな年の瀬を迎えていました。

その大晦日のNHK紅白歌合戦。たまたま観ていた槇原敬之「どんなときも。」

「僕の背中は自分が思うより正直かい?」

「僕が僕らしくあるために 好きなものは好き! と言える気持ちを抱きしめてたい」

「もしも他の誰かを 知らずに傷つけても 絶対ゆずれない夢が僕にはあるよ」

他の誰かを傷つけても……、そうだなあ。本当にやりたいことをするべきなのかもしれない。僕が僕らしくあるために……、そうか、人の意向を気にし過ぎていて自分を見失っていたなあ。正直、僕はなにがしたいんだ?

少なくとも、2内の意向に沿って、お世話になっている先輩の先生方の期待に沿って、やっていく必要は無いんだ。目から鱗が落ちた思いでした。

後に、自分の結婚披露宴の入場曲には、この「どんなときも。」を選んだくらい、僕にとっては人生を変えた曲だったのです。

そして平成3年の紅白も終え、TV「ゆく年くる年」で、どこかの寺の鐘の音を聞いた後のことです。日付も代わるころ、父親とともに近くの楠霊神社にお参りに行きました。実家から歩いて2~3分のところですが、武庫川の堤防に上る坂道になっています。

そこを歩いていると、突然、後ろを歩いていた父親が倒れひっくり返りました。暗いこともあって前を歩いていた僕はとっさに何が起こったのか判らず。突然、視界から父親が消えていました。

ふと下を見ると、父親が倒れているではないですか。一瞬の間をおいて助け起こしましたが、どうやら、一過性脳虚血発作のようでした。目の前が暗くなって気が付いたらこけていたようです。「ああ、これは遠からず脳梗塞を発症するなあ。やっぱり、ゆっくり大学院など行っている余裕は無い!」、「臨床経験を積むために臨床を続けよう、とすると外病院にだしてもらうことか」、少なくとも医学博士号取得への夢はこの時断念しました。幸い、父親にたいした怪我は無かったのでしたが、助け起こす前の一瞬にそう考えていた僕は、親不孝者なのでしょう。

大晦日の、この2つの事象・事件は、僕の心の中の様々な葛藤を断ち切りました。大恩ある第2内科、諸先輩方には申し訳ないけど、そして同期のみんなには何言われるか判らないけど、もう正直に生きよう。正月明けに医局に言おう、「3年目はどこかの外病院に出してくれ」……と。

年末年始、病棟に顔を出してないわけでは無かったのですが、3ヶ日が明けて、かっきん、いや垣下教授や医局スタッフが出て来られます。

平成4年、正月明けの比較的ヒマな日を見て、医局長や垣下教授にその思いを告げました。「大学院には行きません。3年目は外病院に出してください」と。慰留されたようなされなかったような、どうだったかなあ。上層部で、どんな風に言われていたのかは判りません。うるさい奴を追い出そうって感じだったかも。同期や後輩にも、「急に我儘なこと言い出しやがって」と思われたでしょう。

2内から出ていくことを決めたため、2内での仕事にモチベーションが下がってしまったわけではありませんが、それからの1月・2月はしんどかったですね。4月から居なくなるんだから、いまのうちに症例当てておいてやろう……とまでは思われなかったでしょうが、重症例がちと重なりました。3月中頃からは、もうすぐ居なくなるから……と、あまり重症例は当てられなくなりました。そして3月最後の週などは、新規が当てられないので、気楽であったのは確かです。

2月だったか3月だったかのある日、教授室に呼ばれ、教授と医局長から東大阪市立中央病院に出向することを告げられました。4月1日から赴任せよ、というのです。「考えさせてもらってもいいですか?」と訊くと、「考えることでは無くって決定だから」と言われ(この辺は「昔の医局」っぽいですね)、その場で承諾いたしました。

東大阪市立中央病院、今はもう無くなってしまった病院ですが、院長が血液の大家である川越先生になったので、そこへ第2内科から初めて人を出すことになったようです。今から思えば破格の待遇だったのですが、当時、東大阪なんぞという化外の地(失礼!)に行くのをとても不安に思ったものでした(のちに東大阪では実に3年も勤めることとなり第2の故郷の如くなりました)。

3月31日、2内研修医としての最後の日、受け持ち患者はわずか2人に減っていました。そのうち1人は3月31日を以って退院でしたので、他に引き継いだのは1名の方のみでした。長かったような、あっという間だったような1年10ヶ月でした。今後は2内の「研究生」という立場になるのです。

平成4年4月1日の午前0時から、新規の赴任先にたどり着く朝の9時まで、医師になって初めて受け持ち患者の居ない幸せな時間を過ごしたように思います。

4月1日、久々の電車通勤にて東大阪市立中央病院に赴任。東大阪市の「技術吏員」という辞令を頂きました。それからの東大阪市立中央病院勤務では、本当に様々なことを教えて頂きましたし、とても充実した時間を過ごしました。

それから30年が経ちますが、「好きなものは好き」という夢、夢を果たすために2内を出たその結果は、まだ果たせていません……。たぶん、一生果たせないかもしれませんが、医局を出て30年も経ってアラカンも近づいてくると、夢ってそれでいいのかもなあ、っていう気もしてきます。

The End.

平成2年卒 児玉 岳

2023年3月6日

骨手帳

現在、私が所属しております「たつの市民病院」では、2022年4月に骨粗しょう症専門外来を開設し、骨粗しょう症リエゾンサービスチームを設立して、高齢化の進むたつの市において骨粗しょう症治療に対して積極的に取り組んでいます。

その一環として2022年11月、地元の御津小学校と連携して『骨手帳』(ほねてちょう)を制作しました。

骨手帳のイラストは、市立御津小学校6年生が描いたものを掲載しています。孫の世代の小学生に参加してもらうことで、家庭や地域を通して予防の大切さを訴えるきっかけになればとの思いから企画しました。

骨手帳では、骨粗しょう症の診断や治療の解説、骨を守る食事や骨粗しょう症を予防する運動などを児童のイラストも交えてわかりやすく伝えています。今後も地域と連携しながら、予防の大切さを訴え市民の健康寿命をのばす取組みを行っていきたいと思います。

写真左:骨手帳

写真右:御津小学校骨プロジェクトチームと当院骨粗しょう症リエゾンチーム

平成23年卒 辻 翔太郎

2023年3月6日

兵庫医大と私

平成15年卒業 現在母校である兵庫医大眼科に所属しております田片 将士(たかた まさし)と申します。ある日、医局の先輩であり、私の大好きな先輩でもある保科幸次先生より「緑樹会の月刊コラムでゲスト執筆してくれへんか?」とお声かけ頂きました。「はい、わかりました!」と即答したのですが、よくよく考えると様々な分野でご活躍の先生方がおられる中で私ごときがゲスト執筆して良いものかとふと頭をよぎりましたが、僭越ながら寄稿させて頂きます。

私は平成9年に兵庫医大へ入学させて頂きました。私自身 周りに医療に従事している家族や親戚などもおらず、「医師」という存在は当時の私からみると、まさしく「雲の上の人」というか、憧れの存在でした。兵庫医大は医学に何の接点もなかった私に医学の基礎を教えて下さった愛すべき母校と言っても過言ではありません。母校の諸先生方の御指導や先輩方や同級生からのテスト情報?や資料?!(諸先輩方が作成下さったものを活用させて頂きました!無事に卒業できたのもテスト情報・資料のおかげだと感謝しております!今思えば、これがなかったらヤバかったです。汗 大変お世話になりました!)のおかげで無事卒業試験を通過し、国家試験へ合格することができました。私の学年は直接希望する医局の門を叩くという、いわゆる従来の研修制度で、私の下の学年よりスーパーローテートが始まりました。国試合格後、まもなく何科に進むかということを決めなければならず、非常に悩んだ記憶があります。当時国家試験対策のため兵庫医大に来てくださっていたDr一茶先生との面談時にも「私、何科に進んだ方が良いでしょうか?」という今思えば、答えようのない質問をして困らせた記憶があります。学生時代の私は口下手で人と接するということに苦手意識をもっていたため、何か手技的なことをマスターしないと医療人としてやっていけないのではないか?という思い込みがあり、(今になって考えれば、医療に携わる限りはどの科でもコミュニケーションは大切であるのだが・・・)特殊な手術手技を身に着けることができて、かつ、学問的に興味をおぼえた眼科へと入局致しました。

眼科入局後は兵庫医大卒の先生、兵庫医大以外の出身大学の先生方にも本当にお世話になり、診察や手術を含めた治療技術などを御教授頂きました。臨床研修を経て臨床にもどっぷり浸かった生活を送りつつあった卒後5年の時点で現在の医学をもってしても打ち勝つことができない数々のシーンを目の当りにし、何か基礎的な研究もやってみたいとの思いから大学院へ進みました。当時先端医学研究所で神経再生研究部門を立ち上げられた松山知弘教授のもとで是非研究したいとの強い思いが巡り、当時の主任教授である三村治教授に相談し、松山教授のもとで研究できることとなりました。松山教授は他科で先生の研究分野において門外漢の私にも分け隔てなく本当に親身に接して頂き、先生の研究への熱い思い・素晴らしい人間性に日々身近に接することができ、充実した大学院生活を送ることができました。松山教授から受けた御恩は終生忘れることができません。松山教授が発見された虚血誘導性内因性神経幹細胞に関する研究に携わらせて頂き、研究成果を発表し博士号と頂くことができ、現在も中枢神経と密接にかかわる視覚に関する研究に応用し研究を進めているところです。

大学院終了後からは緑内障という本邦での失明原因疾患第1位である難治疾患を自分の専門分野とし、現在も格闘の日々です。眼科の中でも超慢性疾患である緑内障は視野が徐々に狭くなり、最終的に失明してしまうという疾患です。眼圧を下げることで視野進行を遅らせることが可能ですが、眼圧下降点眼でも眼圧が十分下がらなかったり、副作用により使用が継続できなかったりなどする時に手術を行わなければならなくなります。

今は兵庫医大卒の横山弘先生、関谷友宏先生の2人の貴重で頼もしい仲間が緑内障という眼科の中でも失明に最も直結しやすく、気苦労の絶えない非常に難しいと考えられている専門分野をあえて選んでくれました。そのような現代医学の力でも克服できない難病である緑内障診療および研究を3人でともに精進し立ち向かっているところです。

母校が発展し大学校舎や病棟が新しくなり、どんどんと前に進んでいく様は嬉しい感情が8割、一方で古い建物がなくなり、人もどんどん入れ替わる様子は母校が何か遠くに行くようで寂しいという感情が2割です。これからも兵庫医大という看板を背負い、微力ながらも頑張る所存ですので、緑樹会の先生方には今後ともご指導ご鞭撻のほど何卒よろしくお願い致します。

写真上:数年前に武庫川対岸から撮影した我が母校

写真下:2016年の緑内障学会での写真 左から私、関谷友宏先生、横山弘先生

平成15年卒 田片 将士

2023年1月16日

どくとるスタンプ医局記

part9 研修医時代あれこれ

もう第2内科という医局も無いし、当時の担当教授である垣下先生も、オーベンだった田村先生も亡くなって久しいので、「どくとるマンボウ医局記」の向こうを張って、医局での出来事(の一部)を書いても良いでしょうか。

僕らは平成2年(1990年)卒の13期生でした。当初は、「平成卒~?(笑)」と言われたものでしたが、平成も時代が代わり令和の時代です。平成2年卒で2内に入局したのは9名と多く、卒後数年くらいまでは、同期で②会(マルニ会)と言うのを作り、9名全員揃わなくても、ときどきご飯を食べに行ったりしていたものでした。

現時点で、平成2年卒で大学に残っている者は全員のうち2~3名に過ぎませんが、そのうちの一人が、2内同期のO先生です(現・血液内科講師)。ものに動じないひょうひょうとした彼ですが、彼は研修2年目の時に結婚しました。僕は披露宴の日には入院新患が当たって遅参したものでした(この時も、病棟長は金丸助教授に苦言を呈されていました)。その岡田先生のお子さん達は、多方面にわたってご活躍で凄いのですが、娘さんの一人は、僕の娘とも小学校が同窓となることになろうとは、そして僕たちの後輩になろうとは……、長い付き合いになります。さっさと2内を出て行った僕は、なんとなく彼に負い目があります。

卒業して研修医となった平成2年は「ちびまる子ちゃん」がTV放送開始となった年でもありました。ピーヒャラピーヒャラ♪です。(作者のさくらももこさん、僕らと同世代ですがお亡くなりになりましたね……。) 同期入局のS先生は、誰が付けたか、2内に入ってから「まる子ちゃん」と呼ばれておりました。2内のマスコット的存在だったかなあ……と思い出します。彼女はその後、病理に行って、年賀状に「去年はsek〇件ありました」とか書いてあるのにはぶっ飛んだものでした。(爆)

2内の病棟で、他科でよくお世話になったのは第1外科と耳鼻咽喉科でした。第1外科はお隣(11西病棟)でしたし、たいていどなたか居てはりましたから、下血が止まらないとかいうときはすぐにお願いできました。また、血液疾患では鼻血が止まらないということがしばしばありますが、そういうときは耳鼻咽喉科の先生に来ていただいたものです。出血が止まるもんだなあ……と感心しました。本当に有難うございました。

さて、我々はある意味特殊な世界に棲んでいますから、様々な隠語・スラング・略語があります。前に出てきた「ε」(エッセン=食事)もそうです。地域によって、出身大学によって、医局によって、病院・医療機関によって違ってくるのでしょう。昔はドイツ語系が多かったのでしょうが、今ではどうなっているでしょう。一番記憶に残る隠語は、外病院に出てすぐのことでした。詰所に行ってみるとナースの申し送りで、「べーべー」、「べーべー」言っているので何かと不思議に思いました。あとで看護記録を見てみると「BB」と記入してあります。ああ、「ベッドバス」かあ。ドイツ語読みして「べーべー」か……と。ことほど左様に隠語・略語も施設によって差があります。

他にどんなのがあったでしょうね。やっぱり、「悪性」系に隠語が多いですね。昔は兵庫医大では悪性疾患を8番と分類していたそうで、悪性疾患もしくは癌のことを「⑧」(マルハチ)って呼んでいましたね。「Krebs」を略して「K」って言うのもありましたし「carcinoma」を略して「カルチ」。「肺⑧」とか「肺K」とか「肺カルチ」って感じですね。まだ病名告知はあまりしない時代でしたから……。僕自身の略語で「腫瘍」と書くのがめんどくさいので「SY」とか書いてましたし、准教授にもなった同級生の某君が使っていた略語、「障害」を「#」と書き表す方法、今でも使っています。

2内では、白血病は「ロイケミー」、白血球は「ワイス」もしくは「ロイコ」、脾臓は「ミルツ」、貧血は「アネミー」、穿刺「プンク」、骨髄穿刺「マルク」、腰椎穿刺「ルンバール」、白血球減少がドン底の時期は「ナディア」、このへんはドイツ語系で、そして一番素敵な略語は英語で完全寛解「CR」。何処でもだいたい共通というものには、虫垂炎「アッペ」、退院「エント」、縫合「ナート」、解剖「ゼク」、病状説明「ムンテラ」、関連病院「ジッツ」、緑膿菌「ピオ」もしくは「ピヨ」。既往歴病歴「アナムネ」、手術「オペ」、化学療法「ケモ」、肝硬変「リバチロ」などでしょうか。科によって異なる略語もしばしばありますね。血液ではAMLは急性骨髄性白血病ですが、循環器では僧帽弁前尖かな。もっといっぱいありましたよね、そして、新しい隠語・略語も生まれていることでしょう。またどなたか教えて下さい。

「オペ」、「カルテ」、などは一般的にも使われますね。そして我々の世界ではDMは糖尿病ですが、世間ではダイレクトメールだそうです。まあそして、「アポる」、「ステる」、といったあまり大っぴらにできない隠語もあります。

こんな医療系隠語を懐かしくみていると、長野県看護大学の「医療者間で使われるドイツ語隠語の造語法に関する考察」という論文を見つけました。面白いのでご興味のある方は御一読を。

当時は研修医でももちろん保険診療も可能で、出張病院でのバイトや当直のバイトなどこなしていました。大学からの給与がわずか月額5万3千円ですから(2年目からは僕ら自身の学年はローテートできないにも関わらず、その恩恵を受けて10万円にアップいたしました)、バイトしないとやっていけません。僕など実家から通っていましたからまだしも、まったく生活保護レベルでした。いわゆる「やりがい搾取」されていたわけで、事実上「時給100円」だったので、よく自嘲していたものです。昭和25年卒の父親からは「わしらは、インターンで無給医だった。給料が出るだけでも有難いと思え」と、およそ前近代的な発言をされていましたから、インターン闘争で暴れたくなってしまいます。当時は、そんな収入面のこと、なかなか信じて貰えなかったですが、インターネットでいろいろ調べたり発信できる世の中だったら、どうなっていたか……、あるいはインターン闘争より酷いことになっていたかもしれません。

まあ、いまもそうなのかもしれませんが、大学病院とは通常の社会ではブラック企業ですね。当時は超々ブラックでした。今にして思えば、労基に駆け込んだら、受理してくれるかどうかは判りませんが、えらいことになったでしょう。「医師、特に研修医を搾取することで大学病院の経営は成り立っている」とか、そんなこと言ってるから嫌われるんでしょうけど。でもまあ、医局が管理している出勤簿をチラッと見た時は悲しくなったものです。

現に、後に某大学の研修医が過労死して……、その親父さんが社労士だったとかで、えらいことになりましたね。研修医制度が変わってしまいました。無論、研修医自身にとっては現在の臨床研修制度の方がよくなっていると思います。

まあ、とうてい普通に生活できる給与は貰ってないわけですから、当時の臨床研修医はバイト可でした。また正直言って、大学にずうっと居ては息が詰まるし、おこづかいも欲しい。いくつかバイトには出てました。携帯電話もまだ無い時代、大学の外に出れば音信不通となります。指示の出し忘れが無いか、病棟(担当患者)は落ち着いているか、よくよく確認して出かけました。バイトは、医局から紹介されたものと、医局関係なく自分で見つけてきたもの(もしくは誰かに紹介されたもの)がありました。もちろん、医局関係無いのは夜の当直のみでしたが。バリバリとバイトに勤しむには大学で忙し過ぎて疲れてしまっているので、せいぜい月収20万円くらいがMaxでしたが。それでも研修2年間で、200万円ほどは貯めて中古車を買いました。

研修2年目の頃からでしたか。2週一回ほど、昼の時間に大阪の某病院に出張に出ていました。そこでは、行く度になにか処置が待っています。中心静脈ルート確保、胸腔穿刺・腹腔穿刺、などなど。手技の腕を磨いた……と言っては怒られるのでしょうが、やりがい搾取であると同時に、当時はそんな病院があったのです。

写真:第1回の②会 まだ千鳥橋にあった頃の「六覚燈」にて

To be Continued

平成2年卒 児玉 岳

2023年1月5日

どくとるスタンプ医局記

part8 記憶に残る患者さん

もう第2内科という医局も無いし、当時の担当教授である垣下先生も、オーベンだった田村先生も亡くなって久しいので、「どくとるマンボウ医局記」の向こうを張って、医局での出来事(の一部)を書いても良いでしょうか。

臨床研修医として第2内科に居た1年10ヶ月ほど(平成2年5月~平成4年3月)、抄録に名前を載せ教授のサインを戴いた症例(内科認定医の申請に必要な症例)は62人の65症例。他科に比べると少ないかもしれませんが、やはり血液疾患の方が多く、その特殊性ということでご勘弁ください。その65症例のうち死亡退院15例、そのうち剖検とったのが11例でした。

2内は血液疾患がメインであった関係上、病棟の3分の2は血液悪性疾患であったこともあります。僕も、2内に居た間、脳出血は診たことがあっても脳梗塞は診たことが無い……といういびつな研修を経ていました。3年目、外病院に出て、脳梗塞ってどうしたらいいんだ……となにも判らなかったものでした。今から思うと冷や汗です。

内科認定医の取得のための症例提示には、疾患各系統(血液とか循環器とか消化器とか外科紹介例とか)が2例ずつ必要なのですが、血液疾患や剖検例は余るほどあっても、外科紹介疾患(手術することになる)が一つも無く困りました。血液疾患で外科に紹介転医することなどほとんど無いですからね。外科紹介例は外病院(研修指定病院)に出た3年目になってからのものばかりでした。

2内に居た時代、1年目の同期は9人も居たし、2年目になって次の学年が6人入って来て賑やかになりました。僕のオーベンである田村先生、病棟長だったS先生、医局長だったO先生、そしてM先生、O先生、Y先生……、後に主任教授になられるF先生などなど個性豊かな先生方や、時々来られる輸血部のO先生(後のN市医師会長)や低音の魅力K先生……、医局の中では、それなりに楽しくやっていたのかもしれません。

その輸血部のO先生といえば、こんなこともありました(O先生は覚えておられないのですが)。研修1年目の夏の頃、夕方6時か7時頃のことです。12階の医局でくつろいでいると、颯爽とO先生がやってこられました。まだ入局して2ヶ月ほどのことです。O先生は無論のこと知っておりましたが、どんな凄い方なのかよく判っていません。O先生、いきなり、「これから甲子園に行くけど一緒に行く人おらへん?」と。その手には黄色いメガホンが。もう用事も無かった僕がお供して甲子園球場に行きましたが、熱血な応援にびっくりしたものでした。試合、タイガースの相手がどこで、タイガースが勝ったのかどうかも覚えていませんが強烈な印象でした。

当時は研修といってもローテ―ト(ローテートが始まったのは僕らの次の年から)があるわけでもなく、医局も系統別にはなっていませんでしたから、いびつな研修形態であったとは思いますが、「同じ釜の飯を食う」って感覚だけはありました。金丸先生言われるところの「血の呪縛」です。ただ、後に某急病診療所でヘノッホ・シェーンライン紫斑病を見た時は診断をすぐつけることができて、血液やっていてよかったなあ……と感謝したものでした。兵庫医大2内に紹介しました。

2内に居た1年10ヶ月に受け持ちした患者さんの中で、記憶に残る方を何人か挙げてみましょう。

Wさん、49歳男性。研修医になって最初に受け持った(オーベンとともに)患者さんの一人です。鼻腔原発の非ホジキンリンパ腫。治療抵抗性で上顎洞に大きな穴が開いてしまって食事も摂りにくい方でした。上顎洞炎を頻発し熱と痛みで疼痛コントロールに苦慮いたしました。まだ病名告知しない時代です。「病院に入っているのになんで悪くなってるんやろ。治療が間違ってるんじゃあないか?!」と激高されました。まだ研修1年目、それも1~2ヶ月の頃です。なんと答えていいか判らず、沈黙を保つしかありませんでした。病名告知して状況をありのまま告げる方が楽だなあ……と思ったものです。肺炎、敗血症でお亡くなりになりましたが、僕の最初の死亡退院でした。

Yさん、66歳男性。この方も、最初に受け持った患者さんのひとりです。原発性骨髄線維症。いわゆる巨脾でした。お臍の右側を越えるラインで脾臓(切れこみがあります)が触れます。放射線療法で急速に縮小したものでした。また、生涯で唯一、骨髄生検を施行したのもこの方でした。骨髄穿刺はドライタップだったので、骨髄生検をしたのです。骨を削って穿刺針をねじ込むギシギシ言う音は今でも忘れられません。病状が軽快した時点で、実家のある広島に帰っていかれました。

Iさん、29歳男性。自然気胸で緊急入院されました。初めての自然気胸で、初めてトロッカーを挿入することになりました。しかし、最初、なかなかドンッと差し入れる勇気が無く、気後れして挿入できなかったことをカミングアウトしておきます。先輩の先生に入れて頂きました。まあ、後には、ビシバシとトロッカーを挿入することができるようになりましたが。

某病院の院長も非ホジキンリンパ腫で、12階に入院されたこともありましたが、化学療法を点滴する手が、ちと震えましたね。その後もいろいろと私的にも関連のあった病院でした。某御大がいらんこと言うから、こっちはフォローにアタフタするし……。まあ、その病院もいまや無くなってしまいました。

Mさん、42歳女性。教科書でしか見ることが無いであろうと思っていた原発性アルドステロン症。血清Kが高値であるというだけで、近医の先生(どなただったのでしょうか)から原発性アルドステロン症疑いで紹介されてきて、確定診断に到った方です。内分泌グループ長のM先生にご指導いただきつつ、確定診断に到る検査をいろいろと行ったのが大学病院ならではで、楽しかったというと怒られるでしょうか。

Sさん、29歳男性。クローン病で、薬剤性骨髄抑制を来たした方でした。顆粒球減少を来たして入院。当時、治験段階だった顆粒球刺激因子製剤「KRN8601」、11東病棟の冷蔵庫には豊富にストックがありました。良い時代ではあります。潤沢に使って感染症を起こすことなく顆粒球の増加をみました。その間、絶食で高カロリー補液を行ったせいもあるのでしょうが、クローン病の症状も緩解。「KRN8601」、いまでは「グラン」という製剤になっています。KRNは、キリンの略です。

当時は、医局も系統別に分かれていたわけでは無いので、第1~5の内科それぞれでいろんな疾患を診ていました。一度だけですが、夜の8時か9時ごろでしたか、頼まれて13階病棟に出張で骨髄穿刺(マルク)をしに行ったことがあります。患者背景など全く忘れてしまいましたが(たぶん、MDSかな)、2内に出張マルクを頼まれたのが、僕のとこに話が来たっていうことで腕の見せ所って張り切って行ってきました。(今思えば、その時ヒマだったのが僕だったんでしょうね……。)

マルクもあれだけ刺しまくったのに、もう二十数年もやってませんね……。

E君、17歳男性。骨髄線維症随伴MDS。骨髄移植目的で入院してきました。強力な化学療法を行って後、1回目の骨髄移植。しかしドナー骨髄は生着せず、次は放射線療法を行って後、2回目の骨髄移植に踏み切りました。しかし、またも骨髄細胞の生着はみられず、VOD(肝中心静脈閉塞症)を来たして激痛に苦しみながら多臓器不全で亡くなられました。17歳というのに……。入院して以来3ヵ月半、無菌室に入っていたため、放射線療法に行く時に移動した際、渡り廊下で外を観たのが、最後の外界とのふれあいでした。十数回の顆粒球輸血も施行した、いちばん苦労した症例でした。

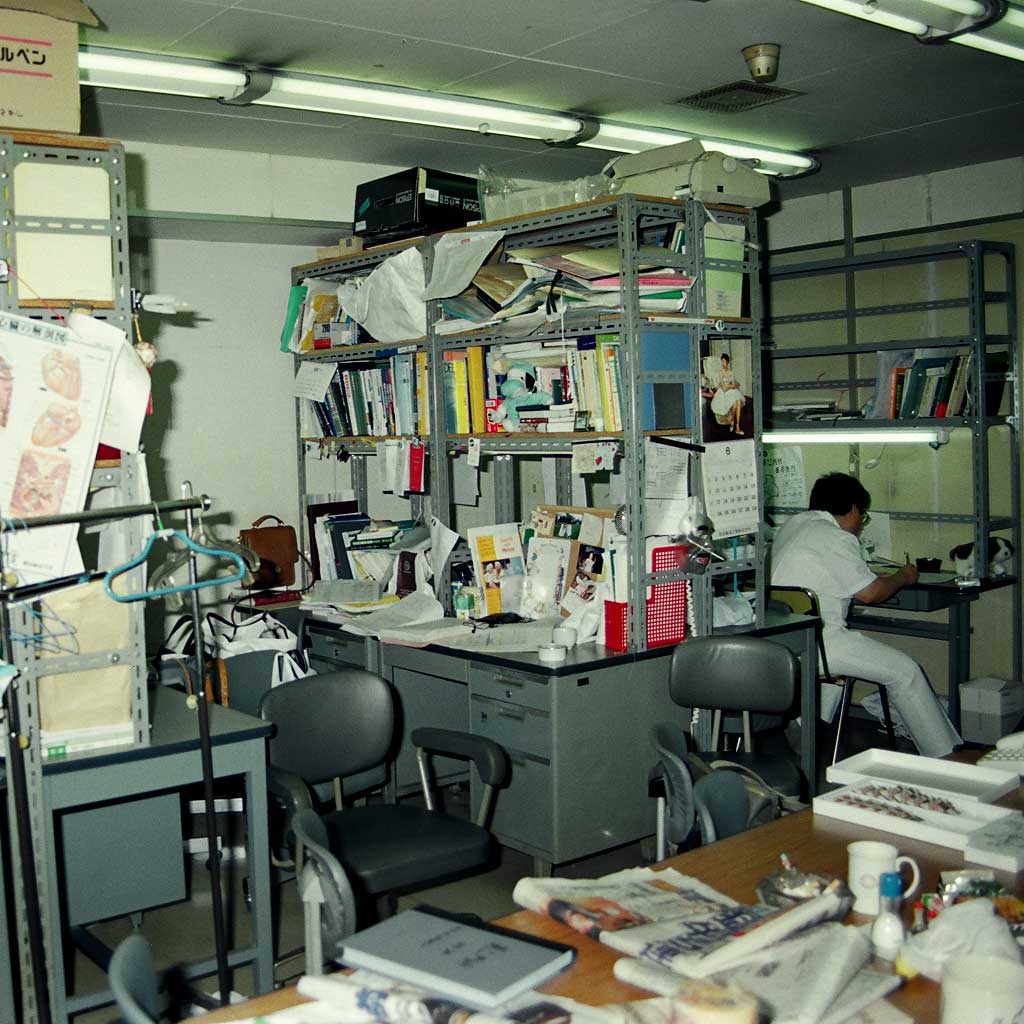

写真:12階 2内医局 貴重な医局の写真 なんと雑然とした机

To be Continued

平成2年卒 児玉 岳