2022年12月01日

学会現地参加

こんにちは。このコラムに寄稿するのは約1年ぶりとなります。児玉先生の回顧のコラムや保科先生の緑樹会、兵庫医大ラブ全開を拝見しつつ自分の出番で何を書けるのかと思いながらネタを見つけようとしてきました。

という事で、先日「日本股関節学会」が山形で開催されたので行って参りました。

コロナ禍でこの2年あまり学会といえばwebもしくはハイブリッド開催がスタンダードで当院の専攻医は演題を出しても未だに学会現地参加したことありません。

さらに他の先生方もそうかと思いますが、私の診療科目である日本整形外科学会は参加者が膨れ上がったこともあり会場の箱の大きさや宿泊先のキャパシティという事情もあり、会長のおひざ元で開催されるのではなく横浜、神戸、博多などで開催されるようになっています。

学会出張といえばやはりそれぞれの地方を訪問することが観光、食事などの楽しみになっていたので、数年に1回神戸で開催されることがあって参加義務をクリアするには悪くはないですが残念なことも少なからずありました。

と思っていたところに日本股関節学会という少なからず診療に携わっている分野の学会が山形で開催されるという事で喜んで予定を立てました。

関西に住み勤務していると東北地方、しかも日本海方面に訪問する機会なんて次はそうそうない(約20年前に骨粗鬆症学会が秋田で開催されたような)と思い、今回多少時間はかかっても空路でなく新神戸⇒東京⇒山形と新幹線乗り継ぎという手段を選択しました。

また、数年前人工股関節の新機種の見学でフランスとスイス訪問した際にご一緒した先生が山形大学ご出身という事もありぜひ山形でご一緒しましょうという事にもなりました。

【学会会場】股関節学会というのは医師だけでなく看護師、理学療法士、作業療法士など他職種の参加もあり単一施設での開催はできなかったようで隣接会場間の移動はやむを得なかったかと思います。

【オフタイム】学会出張といえば各地の味覚の堪能です。何が名物なのかは下調べも必要ですが、今回は山形在住された先生とご一緒であるためお任せしました。(写真なし。。。)芋煮や食用菊など山形藩由来の物をご紹介いただきました。

観光は遠出せず駅近くの山形城跡散策しました。天気も程よく暑くも寒くもなく徒歩10分程度で、天守等はなかったですが堀などをぶらぶら歩きました。戦国時代の領主最上義光は山形では英雄のようです。

【移動】先にも示しましたが新幹線乗り継ぎで東京での乗り換えのみで、空路より時間は多少要するもののストレスはなかったです。いつの間にか在来線に入って山間部を通っていて、以前よく利用した福知山線の特急こうのとりから見る光景よりもさらに田舎感いっぱいでした。空路では山形便は少なく仙台まで空路で、そこからは空港⇒仙台駅から高速バスというタフな移動をしたケースが多いようで、手段としてはある意味正解だったような。新白河駅?でつばさとやまびこの連結したものを撮影しました。

以上久しぶりに地方開催の学会に参加しましたが近年都会東海道新幹線で行けるところを主に開催されていたので新鮮でした。

各大学の先生方には観光や料理を味わいたいので是非とも地元開催いただきたいものです。

写真(左): 戦国時代の領主最上義光

写真(右): 山形新幹線「つばさ」と 東北新幹線「やまびこ」の連結

平成9年卒 岡山 明洙

2022年11月1日

“We love 兵庫医大”

診療所実習で出会ったI君、島根から篠山へ中山真美先生、緑樹会

兵庫医大2年生次に「診療所実習」というカリキュラムがあります。学生が緑樹会会員の運営するクリニックや施設を訪れて一日過ごします。母校の先輩OG.OBがイキイキと働く様子を見てもらい、彼女、彼らの医学を学ぶモチベイションアップに繋げる、という主旨のもので、緑樹会と大学の協同作業として継続されています。

毎年4.5人の学生が11~12月に来院、午前中の診察見学、自身が被験者になり、眼科検査一式の体験、終了後、近所のアカーシュでカレーを食べながら、四方山雑談して、が当院での実習内容となっています。

院長とのランチは家族全員から、いいかげんやめた方が良いと進言があり、不安になり大学に照会したところ、今のところ苦情は届いていないとのことで、継続させて頂いております。

他者に見られながらの診察、は当方も襟を正すことになり、一種の緊張感が生まれます。また当院では紹介患者様の9割以上が兵医でお世話になっていることから、病診連携の空気を感じとってもらいます。そして学生陣には、患者様入室時に必ず挨拶を実行してもらっています。

「挨拶にスランプなし」、この習慣は医師となっても続けて欲しいものです。

カレー+雑談は楽しく、その交流の中で、学生の一人がタイガースファンである事が判明、以後もラインで野球情報交換しつつ、昨夏、今夏と一緒に甲子園に観戦に行くということもありました。学生I君は現在5年生。

中山真美先生は、兵庫医大ささやま医療センターで准教授を務められていますが、前職は島根県立大学教授。孤軍奮闘、山陰地区の緑樹会支部会立ち上げを行い、出雲大社で、第一回神々しまね支部会総会開催まで進んでいたところコロナ禍襲来にて棚上げとなり、みなぎるエネルギーと母校愛が抑えきれず、今春より篠山に来られました。

気持ちやハートは人を繋げます。

今夏、甲子園観戦後、'来月から篠山実習なんですけど。なにかアドバイスありますか?‘とI君からのコメントを受け、早速中山先生に連絡、実習開始を楽しみにしてくださり、当日を迎えると相成りました。(写真2)ささやまでは、現在、老健施設で、student Drとして学生陣が入所者方々とコミュニケーションをとる、といった教育指導が行われています。

小生も1980年代、兵医で過ごした学生時代、沢山の先輩から可愛がっていただき、育まれたマインドは現在の医業生活の礎となっています。

「親切にスランプなし」、緑樹会を通じ、このような風がいつも吹いていればいいなと思います。

写真1(左): I君と中山先生

写真2(右): 夏の甲子園球場

平成3年卒 保科 幸次

2022年10月17日

どくとるスタンプ医局記

part7 医局あれこれ

もう第2内科という医局も無いし、当時の担当教授である垣下先生も、オーベンだった田村先生も亡くなって久しいので、「どくとるマンボウ医局記」の向こうを張って、医局での出来事(の一部)を書いても良いでしょうか。

第2内科の医局は、かっきん、いや垣下教授の時代、アットホームな医局でした。垣下教授の御人徳でしょう。その第2内科医局で医局行事というと、医局(や医局内のグループ)の懇親会、医局旅行という事になりましょうか。まだまだ当時(平成2~4年)はバブルの余燼が残り、のんきで景気も良かった時代です。

医局関連の懇親会で最大の行事といえば、医局旅行でした。土曜の昼から一泊で日曜日にかけていくのがお決まりでした。当時、製薬会社からの寄贈も多くあり、それで幹事の下見旅行から、30~40人からの1泊の医局旅行までを賄うことができました。今から思うと良い時代だったというべきでしょう。僕は研修医1年目・2年目・そして外病院に出ているのに3年目と、幹事をしました。とある病棟の婦長さんには「児玉観光」と呼ばれたものです。実際に児玉観光という会社があって、その御曹司だと思われてたみたいです。(笑)

1年目の夏、医局旅行へは、石川県の金沢に行くことになっていました。幹事は下見旅行に行くことができます。この下見旅行は毎年行われていたのですが、実は大変な役割があったのでした。宿泊の地で、一番格上のホテルに泊まるのでなければならないのです。垣下教授の前の大教授(特にお名前は秘します)は、宿泊の地に来てぐるっと見渡し、泊まる予定のホテルが他より格落ちだと、そのまま踵を返して帰ってしまった……という逸話があったのです。そんなことが無いよう、幹事は前もって下見に出かけ、付近で格上のホテルが無いかどうか調べておかねばならなかったのでした。かっきん、いや垣下教授に限ってそんなことは無いでしょうが、まあ、そういう慣例になってしまっていたようです。

下見は、1~2年目の研修医ばかり4人ほどが幹事で、車を運転して行ったでしょうか。交代して北陸道を運転しつつ金沢へと。後で判ったのですが、この車(某先生に借りていたのですが)、車検切れでした……。もう時効でしょうか。金沢で宿泊し、美味しいお料理も頂きました。2年目のM先生から医局の慣例をいろいろお聞きしたのはこの時だったと思います。

実際の医局旅行は土日の一泊旅行で、観光バスに乗って、垣下教授以下医局員、11東、6北、等のNs.とともに金沢に行きました。兼六園や金沢城など観ましたか。尼御前の海岸で海水浴もしました。垣下教授が海の家で鯛のお頭付きの刺身を注文して差し入れして下さいました。それなのに、かっきんを皆で担ぎ上げて海に投げ込んだりしました。なんという事でしょうか……。医局旅行には3回行きましたが、この時が一番楽しかったかもしれません。

2年目、医局旅行は兵庫県北部・城崎でした。この時も下見旅行を経て後の事です。僕も2年目となっていて事実上の幹事トップです。「児玉観光」と言われたのはこの頃だったように思います。この時もバスで行ったのですが、出石で蕎麦を食べ、玄武洞を見学し、城崎に宿泊。夜は楽しく宴会をしていると、11東病棟から電話とのこと。よりにもよって、僕の担当の方が病状悪化の由。帰って来いと。あのなあ、今からどうやって帰るねん。なんでもいいから帰って来いとか、医学的・看護的見地からの要請ではないのか? 当直医はどうしているんだ? ほとほと11東に愛想が尽きたのはこの時だったかもしれません。已む無く幹事役を他に委ねて、翌朝1番に山陰本線に乗って帰りました。昼頃には大学にたどり着き病棟に。まあ、結局のところ、夕方に皆と一緒に帰ってきても問題無かったのですが、これが一番の嫌がらせだったでしょうね。

ようやく落ち着いて、でも夕方、ひとりで食事するのも業っ腹で、半分やけっぱちで某病棟のとあるNs.に電話かけて「夕食でも行かないか?」……と誘ったのが、後にヨメさんになった人だったとは、人生とは判らないもんです。もし、帰って来てなかったら、そんなことにはならなかったかもしれません……。

3年目、実は僕は外の病院(東大阪市立中央病院)に出ていたのですが、なんだか医局員みたいな感じで(研究生ではありましたが)、しかも幹事もしていました。土曜日の昼から出立だったので、午前中、病院勤務(当時、土曜日は半ドン)を終えて医局旅行の出発(大学から出ました)に間に合うのです。岐阜県への旅行でした。

垣下教授が「6北の子が多いなあ」とびっくりしておられましたが、まあ、しょうがないですね。それはともかく、僕はもう大学には受け持ちが無いから気楽なもんです。幹事のトップは2年目のH先生。岐阜で、大河ドラマのオープンセットを見学したり、夜は鵜飼を見たり。この時も、幹事のH先生は病棟から呼び出されて急遽帰途に就きました。2年連続かよ、11東も相変わらずキツいなあ。それゆえ、以後の幹事は僕が代わって務めたようなものでした。

翌日の昼食の店で、金丸助教授が皆の前で鉄板奉行の如く、焼きそばを作って皆に振舞ったという姿に、それこそ皆びっくり。意外な一面を見た思いでした。実はすでに付き合っていた女性(某病棟勤務のNs.、後のヨメさん)も一緒に来ていましたし、気楽に楽しむことができた医局旅行でした。

医局の懇親会というと、忘年会でした。まあ、内科でも当時の1内や5内の派手な忘年会に比べると、爽やかだったと思います(笑)。1内、5内の皆さま、すいません……、うらやましかったです。ともあれ忘年会の始めの挨拶があって、乾杯があって……という、宴会の「形式」を覚えたのも、こういうとこだったと思います。「序列」ってものにも気を配らないといけませんしね。

僕が医局に居るあいだは、懇親会でもたいてい幹事をしていました。2年目の時だったか、忘年会の日に、新規の白血病の入院患者さんをあてられると、もう忘年会開始の時刻に間に合わず大変だったこともあります。僕に担当をあてた病棟長の先生、金丸助教授(血液グループ・グループ長)に苦言を呈されていました……。その忘年会、実は神戸三宮の「とけいや」さんでだったのですが、いまは、その「とけいや」さんも無くなってしまって寂しい限りです。結局、「とけいや」さんに行ったのは、その時一回だけになってしまいました。

まあ、まだまだバブルの余韻が残っていた時代でした。なにかというと皆で飲みに出かける機会が多かった古き良き(?)時代です。若かったですしね。内科に関わりの有る5西混や6北の病棟の忘年会には行ったことあったけど、11東病棟って忘年会とかあったのかな? 少なくとも行ったことはありません……。

今は亡きかっきん、いや垣下教授のカラオケの持ち歌は「銀座の恋の物語」でした。そんなことも思い出します。僕は、第2内科研修医の時代は、歌はまったくダメでした。歌えるようになったのは、ハイトーンボイスが出るようになった3年目の頃からです。

医局での出来事というと、まあ、TVドラマのような事件がそう起こるわけもありません。まだいろんなことがそううるさく言われなかったという時代ということもあるでしょう。誰と誰が付き合ってるとか、2股かけてるとか、まあ、そんな噂話が聞こえてくる程度でした。

オカルト的な話も2内では、あまり無かったように思います。他科ではどうでしょうか。某病棟で、その病室を出る時には必ずつまづく、とか、夜中に誰も乗ってないエレベーターが停まってドアが開いた、とかいう話はありましたが。霊安室にもよく行きましたが、なんとも思わなかったしなあ……。

しかし、医局で恐ろしい出来事が一度だけ起こりました。それは、医局破壊事件です。とある夜のこと、僕の同期の先生が当直していたのです。そんな1号館12階の2内医局に、2内に籍を置く某先生が夜中に医局に現れ、医局の研究室を破壊して回ったのです。恐怖の一夜だったそうで、医局研究室は破壊され、貴重な試料なども散乱してしまいました。某先生は医局を破壊した後、病院を後にして出て行ったそうです。

翌朝、出勤してきた僕は、廊下から部屋の中が見えるなあ……とか寝ぼけ眼で見ていたのですが、ふと気づいて医局の惨状に唖然、何かが爆発したのかと思いました。先に来ていた先生から話を聞いてびっくりしたのを覚えています。これが、2内に居た1年10ヶ月の間で一番の驚愕事件でした。

写真: 平成2年 金沢への医局旅行下見の際の写真です

To be Continued

児玉 岳(平成2年卒)

2022年10月1日

どくとるスタンプ医局記

part6 11東病棟のこと

もう第2内科という医局も無いし、当時の担当教授である垣下先生も、オーベンだった田村先生も亡くなって久しいので、「どくとるマンボウ医局記」の向こうを張って、医局での出来事(の一部)を書いても良いでしょうか。

さて、2内に居た時代、もっとも辛かったことを書かねばなりません。それはもう11階東病棟、いわゆる「11東」です。

平成2(1990)年5月末に2内に来て、オーベン・コベンでペアを組み、受け持ち患者を持たされます。初めて受け持った症例は、悪性リンパ腫、骨髄線維症、骨髄異形成症候群白血病化の地固め療法、骨髄異型性症候群骨髄移植後……といった方々でしたか。

無論の事、最初は何がなんだか判りません。しかしそれよりも、病棟業務や病棟の仕来たりに慣れることが大変でした。処方箋ひとつ書くのも一苦労です。当時のことですから、3~4枚綴りの複写式用紙に手書きです(今はコピペもできていいなあ)。といっても薬の名前が判らない、書き方が判らない、どう提出していいのか判らない。研修医1年目すぐは、特に我々は9名も居たのに、すぐ上の2年目の先生は1名しかおられなかったので、なかなか情報伝達がうまくいかなかったかもしれません…。処方箋に限らず、何をどうしたらいいのか、とにかくやり方が判りませんでした。

病棟での一般的な1日…。朝は点滴当番から始まります。「点滴は準備してあげてるんですから」とお為ごかしに言われていたものです。11東病棟の何十人分かの点滴がズラッと並べてあります。朝の点滴当番は、3人くらいで分担して病棟を回ります。アンギオカットや中心静脈ルートの入っている人はいいのですが、針刺しだと、血管の採りにくい人も多くて苦労しました。当初、みな頭が混乱するのが三方活栓でしたね。どの向きにツマミをまわせばルートが開くのか、慣れるまで難しかったものです。活栓が閉じているのに無理に注射器で液を注入しようとして、点滴セットの「タコ管」を飛ばしてしまったこともあります。抗癌剤の注射液でなくて良かったです…。

誰だって、最初から注射や採血が上手くいくわけがありません。処置だってなかなかできるものではありません。心電図だって、学生時代はやったことありません。いきなり判りませんよね。状態変化があって「CT撮ったらいいじゃないか」って上の先生等に言われても、当時はCTがフル稼働で、研修医が放射線科にCT依頼するのはご法度だったのです。どうしたらよいか判らず板挟みになるのは研修医でした。僕は注射・採血は決して下手な方では無かったと思いますが、アンギオカット挿入は苦手だったし、手首からの動脈血液ガス採取はどうしてもできませんでした。(開業後、携帯用・臨床用パルスオキシメーターが出たときは思わず買ってしまったなあ。当時15万円ほどもしましたか…。)

ともあれ午前中は、患者さんの元に診察に行ってカルテ書いたり指示出したり、シュライバーや検査・処置のデューティに入ったり。「緊急の処置でない限りはできるだけ午前中に行うべし」というのが我がオーベンの教えでした。

あっという間に時間は経ちます。特に急変も無ければ昼食です。ホワイトボードの名札のとこに「ε」の文字を書き、近隣のレストランなどに出かけます。白衣を着たままで行くと、近隣住民に苦情が出ることもしばしばでした。それもあって、僕はケーシーに着替えるのではなく、白衣を羽織タイプのものにしていた事情もあります。着脱が簡単ですから。でも、白衣を翻して颯爽と歩く…なんてのをナルシストっぽく夢想しておりました。

昼からは、月曜日がグループ回診、火曜日が教授回診、などとあります。教授回診で、教授から何かを指示されて、しかし、指示出し刻限の15時を回っていたりすると、泣きたくなりましたね。

そうなのです。「指示出し」がトラウマ級のプレッシャーでした。検査の予約・点滴の伝票・内服の処方、他様々な指示。これは急変してようがなにがあろうが「15時までに提出」が絶対の規則でした。カルテのピンクの用紙に指示を書き、指示棒を挟んで決まったデスクの隅に重ねて置いておくのですが(アナログで昭和だなあ…)、まあ、確かに読みにくい字で書かれためんどくさい「指示」が書かれたカルテがうず高く積まれてあるのをみると、その日の病棟Ns.のリーダーは嫌になっただろうなあ。

理屈に合わない(とリーダーが思った)指示、3時を回って出された指示、そういったカルテは、ほったらかしにされました。指示を出したDr.が出張などに行って帰ってくるのが遅くなってたりすると、カルテはほったらかしのまま夜まで放置されて、ということもあり得ます。とくに、Ns.から嫌われたDr.の指示はそういう傾向にありました。おかげで、苦労したものです。

指示を出し忘れていた時、急変した時、処方箋を書き間違えてだか指示を取ってくれなかった時もそりゃああります。夜など、薬剤部まで一人で薬を取りに行かねばならないような時は、ホントに情けなくなりましたね。買い物かごを抱えて11階から下に降りて、暗い通路で薬剤部のインターホンを鳴らす。めんどくさそうな眠たそうな薬剤部の人にお願いして薬を出してもらうのです。薬を出してもらうまで待っている間に書いたのでしょう、恨み言や愚痴がが壁面に色々書かれていました。尊大な変な医師にならないための修行であったのかな。文句言われないような指示を書く、処方箋を書く、まあ、それは鍛えられましたか。外病院に出た時、指示出しは何時でも可、というのに「ここは天国か」と思ったものでした。

用事が無ければ、一応、退出時刻は17時でした。しかし、17時になかなか帰れるわけもありません。夕方~夜には、医局会があったり、グループの検討会があったり、しかし、これまた夜の点滴当番は絶対なのでした。医局会の最中であろうとも、点滴当番のデューティの方が上位で、医局会をやっているカンファレンスルームに、病棟から怒りの電話がかかってきたりしてたものです。

2年目となって、要領も判ってくると、たまには用事が無ければ17時に帰ることもできるようになりました。3人くらい(少数派ですが)は17時に帰ることを競う者が居たので、「研修期間とは要領を学ぶ期間だ」…と思っていました。そりゃ、病棟では嫌われるかもしれませんはねえ。

白血病は今でも死亡率の高い疾患ではありますが、30年前は、更に死亡率が高かったのです。当然ながら、ステルベンも多かったのでした。ことに僕の受け持ちは死亡率が高かったように思います。力及ばずで申し訳ありません。しかし死亡解剖も2年間で11例くらいとりました。剖検を承諾して頂いたのは懸命に治療に当たったからだとは自分の中では思っております。

当時、11階は「西」が第1外科、「東」が第2内科でした。地獄の11階といわれ、救急を除いて一番ステルベンが多いと言われたものでした。医療廃棄物も11階が一番多かったと聞きます。第1外科にも同級生の入局者は多かったので、11階で顔を合わすたびに、外科の方がカッコよかったのではありますが相憐れんでいたような感じです。そういえば、11階西にちょっと仲の良かったNs.も居ましたが、綺麗な人でしたがそれだけのことで、名前も忘れてしまって、どうしてるのかなあ……。

さてさて、僕が至らないためでしょうが、そりゃもう何人かの11東の病棟Ns.には嫌われたものです。いまでも心の中ではチーム医療など糞くらえです。勿論、そうではいけないし、そうは言えない立場なのですが。「ドクターの失敗はドクターの責任、ナースの失敗もドクターの責任」と公言する婦長も居ましたからね。

後に、僕は某看護学校の副校長になんて就任しましたが、そこでは、ことあるごとに「1年目の研修医をいじめるようなナースにはならないでほしい」と言っていたものです。実は、後で知ったのですが、僕と相性が悪かったナース(名前も忘れましたがAさんとしときましょうか)は、この看護学校の卒業生だったのです。もう卒業して十数年経った頃のこと、この看護学校の同窓会があったのです。僕も副校長でしたから出席していたのですが、そのAさんも来ていました。Aさんに「あの頃、なんでいじめないかんかったんかな?」と訊いてみました。すると「1年目だったんだからしょうがないでしょ」と……。ふむ、相性が悪かっただけでは無くて、「確信的」だったわけですね。まあ今更のことでしたが、よく判りました。

ともあれ、あるNs.など僕の一挙手一挙動が癇に障るようだったし、病棟ではいじめられて嫌気がさしていたこともあって、「こんなところでやってられるかいな」という気持ちも強く2年の研修を終える時には外病院に出ることにしたのです。11東のNs.の中には同情してくれる人も居たくらいでしたから、結構露骨だったでしょうね。

写真: 研修2年目 11東病棟にて 水色のナースユニフォームが懐かしい

To be Continued

児玉 岳(平成2年卒)

2022年9月1日

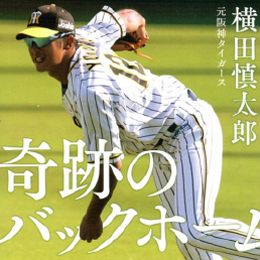

阪神タイガースの現役選手時代に脳腫瘍を経験した横田慎太郎さんを紹介します

21歳のプロ野球選手が脳腫瘍を発症、6か月を越える入院治療の後、復帰を目指し、全身全霊をかけた、懸命の2シーズンを過ごされました。しかし複視(二重に見える)は、いつまでも改善せず、引退を決意されました。2019年9月26日、二軍公式戦の引退試合にて、1イニング、中堅手として外野守備につき、思うにならない視覚の下、自分の前に飛んだ安打を処理し、本塁へダイレクト返球、捕殺となる“奇跡のバックホーム”と評された劇的なパフォーマンスを発揮されました。このことは著書、NHKのドキュメント、間宮翔太朗氏の主演、朝日放送でドラマ放送もありました。

その後には転移性脊椎腫瘍を発症、前回にまして厳しい闘病生活を過ごされるも、重なる困難を乗り越えておられます。この時に、お母様からは「一度乗った船から降りることは出来ないよ」とタフな激励が送られています。

かつて同時期にタイガースに所属した鳥谷敬氏は、「横田ほど、物事をまじめに真正面からぶつかって突破しようとする人間を僕はあまり見たことがない。だから、何をするにせよ、これからも自分が正しいと思うこと、やりたいことをまっすぐにやっていってほしい」、このような言葉でエールを送っています。

今回、8月末に視覚関連のweb研究会にて、本学眼科学教室准教授の木村亜紀子先生(H6卒)の講演に先立ち、同氏紹介の機会を頂きました。

横田慎太郎氏は現在、様々な機会で講演を通じ、「生きること」、「諦めないこと」、「朝陽を浴びる、当たり前の日常への感謝」を粛々と語られています。 緑樹会のみなさまも、機会がありましたら是非、彼のお話に耳を傾けてください。

写真左: 2022年6月11日大阪府下の講演会にて

写真右:「奇跡のバックホーム」元阪神タイガース 横田慎太郎著 幻冬舎

保科 幸次(平成3年卒)

2022年8月1日

癒される瞬間@ささやま医療センター

卒業して母校を離れて以来、20数年ぶりに帰ってきました。1年が過ぎましたが、いまだに「兵庫医科大学」という文字を見るたびに、何とも言えないプチ感動に心が震えています。

さて、ささやま医療センター総合診療科は、そこそこ忙しいです。院長含む全員が当直業務をこなし、研修医の先生たちもまったく空き時間なく、フルでコマが埋まっています。 そんなドタバタした日常診療の合間に、ふいに訪れる、ささやまらしい癒しの瞬間があります。今回はそのうち面白かった2つをご紹介します。

まずは、ささやま老健施設での一コマ(写真左)。長い回診を終え一息ついたとき、研修医M先生と医学部5年生が一生懸命一人のおばあさんに話しかけていました。「長生きの秘訣はなんですかー?」耳元で大きな声で繰り返す二人に、101歳の女性は、「は?私、75歳ですけど。」

二つ目は、訪問診療の帰り道での一コマ(写真右)。車に乗り込むやいなや、研修医N先生が「変な虫がいる、たぶん危ない毒とかあるやつ!」と叫びました。みると運転席に黒に真っ赤な点のある不気味な虫が。。私も5年生もあわてて車外へ。すると運転手さんがそっと虫を手に取り、外の葉っぱに放して「これ、蛍ですよ。」と。蛍って昼間みるとこんな毒々しい姿だったのね。。。知らなかった。

写真は葉っぱに乗った蛍を観察する二人です。 いやー、癒されました。こんな瞬間を大切にしたいです。

中山 真美(平成9年卒)

2022年7月15日

兵庫医大の学生時代の小さな思い出

今年の50周年記念式典で、4月に新生兵庫医大になってロゴマークもかわると知りました。入学した時から慣れ親しんだあのマークが好きで、紀伊国屋書店でロゴマーク入りのノートを買ったりしていましたので、少し寂しい気がしました。

入学したときは引っ込み思案で、友達を作れなくて居心地の悪さを感じていました。先輩に勧誘されて美術部に入り、小学生の時からやっていたコーラス部にも入りました。昔テニスコートの隣に旧森村邸があり、ゲストハウスと呼んでいてしょっちゅう行って、ピアノを弾いたり本を読んだりしていました。とてもハイカラな造りで和風と洋風がミックスされていて、学生にオープンで誰でも入ることを許していただけました。ここが学校で一番居心地の良い落ち着ける場所でした。そこで新家先生や城先生や山田先生や美術部の先輩と絵の品評会をしました。下宿したことがなかったので、みんなでお酒を飲んだり食事をしたり、ディスカッションしたりというのがとても新鮮でワクワクしました。

もう一か所好きだったのは、クラブハウスです。独特のにおいと、歩くと木の床がギシギシ言って一番奥の美術部の部室まで歩いていくのも楽しかったです。コーラス部の練習は確か学生食堂のグランドピアノの周りに集まってやっていたと思います。夏は暑くてしんどかったのですが、ハレルヤコーラスを歌いたくて入部しました。やめたいと思ったこともありましたが、音楽に対する先輩の熱意の強さに感動して結局やめずに続けることができました。3回生の時、その学食でダンスパーティーがあったことも楽しい思い出です。

最後の思い出は、1回生の時体育の先生が話してくださった大先輩のお話です。体育の授業中雨が降ってきて椅子の上に置いた名簿が濡れると思って取りに行くと、名簿がビニール袋にはいっていておいてあったそうです。心配りができる先輩のことをお聞きして、この大学を選んでよかったと思いました。

(写真の説明)左:和田龍先生と筆者 右:田中宏幸先生と筆者

赤井 マリ子(昭和62年卒)

2022年6月15日

どくとるスタンプ医局記

part5 金丸助教授のこと

もう第2内科という医局も無いし、当時の担当教授である垣下先生も、オーベンだった田村先生も亡くなって久しいので、「どくとるマンボウ医局記」の向こうを張って、医局での出来事(の一部)を書いても良いでしょうか。

僕らが研修医の時代、2内の助教授(当時は教授・助教授)は金丸先生でした。血液の大家です。後に近畿大学第3内科の教授になられました。

内緒ですが、教授よりも教授らしいといわれた威風の有る先生でした。お髭がトレードマーク。金丸先生のお髭に遠慮して、2内ではほかに誰も髭を伸ばすことは無かったと記憶しています(無精ひげが伸びている人は居ましたが…)。助教授にして、泣く子も黙る第2内科血液グループ(Bグループ)のグループ長でした。初めてお姿を拝見した時は、怖そうな助教授だなあ……と思ったものです。

金丸先生のキメ台詞「これでいこう!」、「いいね!」となれば、あとは誰も異論は言えません。従って、2内にも慣れてくると、金丸先生のお帰りを待って、治療方針等の宣託を頂いたものでした。それに従えば、他の誰も文句はつけられませんので話が早いです。あれこれ悩まなくて済みます。研修医が一番困るのは、決定権が無いということでしたから。いろんな人が色んなことを言ってきますので、それにぐらついてしまいます。方針を決めて頂ければ、それに向かって進むだけです。

月曜日が血液グループ(Bグループ)のグループ回診だったのですが、金丸助教授を先頭に、11東、12階、6北など病棟を巡ったものです。ともかくも2内は血液疾患が多かったですから、教授回診とそう違いもありません。なんの疾患だったか忘却の彼方ですが、まだ1年目の頃だったでしょうか、金丸先生の回診で「ミルツはどう?」と訊かれて、「えっ⁈ ミルツってなに???」と慌てふためいたことがあります。横の先輩の先生に、「脾臓、脾臓」と教えて貰って、ようやくしどろもどろに返答しました。ミルツ(Milz)=脾臓(ドイツ語)ですね。まだときどきドイツ語が出てくる時代でした。回診で慌てたことなどそう無いのですが、この時のことを思い出すと冷や汗が出ます。回診の思い出など、このことくらいしか覚えていません……。ことほどさように、金丸先生の回診は緊張したものでした。

金丸先生は威風堂々、あんまり茶化したり馴れ合ったりできないタイプに見えました。無論、研修医だった我々からすれば、雲の上の人なのですが。シュライバーに付いたり、たまに血液グループの宴席があって、その末座に座っていても、およそ近寄り難いイメージでした。でも研修の終わりころでしたでしょうか、なんの話のついでだったか「岡田君や児玉君を、我が子のように思ってるよ」とおっしゃられた時には熱くこみあげてくるものがありました。

そう、2年間の研修も終わりが近づいてくると、特に3年目は外病院に出ることが決まっていたので、春頃には、だいぶ僕も気楽に(態度が横柄に)なっていました。なにかの機会に金丸先生とお話しする機会があって、「もし僕も大学を離れて一般臨床の場にでることになったら…」と言われたことがありました。まあ、そんなことはないでしょうという相槌は打つのですが、「まあ、こんな時代だからなにがあるかわからないし、君はこれから外病院にでるのだろう?」、「僕が大学を出たら、その時はまずエコーを習得するよ」と教えられました。なるほど、大学にいたら、血液ばっかりで、エコー等の技術の習得もできなかったなあ。これはMt.Echoを名乗る僕の名折れだな、と期するものはありました。それと同時に、金丸先生のような大先生でも、やはり大学を出ることもあり得ると考えておられるのだなあ……と、はかない思いにもふけりました。

金丸先生は医局行事には積極的に参加される方でもありました。宴会がお嫌いでも無かったかと思います。ある年の医局旅行では(岐阜に行ったときだったかなあ)、自ら焼きそばを焼くお姿に感銘を受けました。意外な一面……と皆びっくりしたと思います。実はおちゃめな一面もある方だったのです。

金丸先生は、後に近畿大学第3内科の教授に就任されました。やっぱり凄いなあ……と思っていたものです。僕らごとき志の低い者とは何もかも違いすぎます。

しかし、教授就任とはいえ、知っている人がほとんどいない医局へパッと入ったのは、やはり孤独なものなでしょう。退職された後、2内の同窓会だったかで「血の呪縛」という題で講演されました。血の呪縛って、どんな血液の遺伝子か抗原かレセプターかの呪縛・束縛・拘束があるのだろう……と思いました。しかし、実はそんな学術的な意味では無かったのです。金丸先生、実は兵庫医大・2内に居た頃が一番楽しかったと言われました。そして、「血液をやった者という連携、繋がり、同じ穴の狢、仲間意識」といったものを「血の呪縛」と表現されたのです。それは、学閥や地域・世代に捉われないものなのでしょう。この文章を書いているのも、まさに「血の呪縛」なのかもしれません。

(写真の説明)金丸先生のお写真は恐れ多くてほとんど撮ってないので、代わり に児玉の近況写真を。

To be Continued

児玉 岳(平成2年卒)

2022年6月1日

どくとるスタンプ医局記

part4 かっきんのこと

もう第2内科という医局も無いし、当時の担当教授である垣下先生も、オーベンだった田村先生も亡くなって久しいので、「どくとるマンボウ医局記」の向こうを張って、医局での出来事(の一部)を書いても良いでしょうか。

研修医として兵庫医科大学病院第2内科(2内)で過ごした2年弱、辛いこと、理不尽なことも多かったのですが、かっきん、いや垣下榮三教授のお人柄、すなわち暖かさ優しさ、そして「第2内科」というアットホームな医局であったればこそ、過ごすことができたのだと思います。不遜な言い方ではありますが、愛されキャラの教授でありました。ご本人は、「兵庫医大で一番貧乏な教授や…」と自嘲されていましたが。

我々の学年(平成2年卒)は垣下先生が教授に就任されて最初の入局でした。垣下教授1期生です。誇らかに「垣下内科」と言っておられた方があったのを覚えております。教授と言うと「雲の上の人」というイメージがありましたが、垣下教授は、愛すべき「かっきん」でありました。無論、口に出して言ったことはありません。

入局の挨拶に行ってステーキをご馳走になって以来、垣下教授にはずうっとお世話になりっぱなしでした。オーベンではなく教授でありますから、無論のこと手取り足取りで教えて貰ったことはありません。教授診でのシュライバーに何度か付かして頂きましたが、暖かい丁寧な診察風景が思い起こされます。内科医はかくあるべきという診察と温かい言葉の数々でした。初診を教授診で診て、本来なら次の再診は血栓凝固・消化器など各担当の外来に回すのでしょうが、垣下教授は「1回でも診てしまったら、ずうっと診ないとなあ」と、患者数が増える一方で…、本当に情の篤い先生でらっしゃいました。

僕らは垣下先生が教授に就任されてからの2内しか知らないわけですが、それまではN「大教授」が君臨されていたわけです。その御威光はまだまだ及んでいたのでしょう。しかし、それこそ僕らにとっては雲の上の成層圏の上の、まあアンドロメダくらいに遥か彼方の人でしかありません。いろいろ逸話は聞きましたが、実際に言葉を交わさせていただいたのは一回くらいです。某O病院のO院長先生が12階病棟に入院されていて担当したことがありました。僕がちょうど訪室していた時に、そのN先生がお見舞いに来られて、本当の「病名」を口にしてしまわれた時はアップアップしそうになりました。それまでのムンテラをどう繕ったらいいのか…。「病状はどうだね?」って言われても、もうしどろもどろになりました。頼りない奴だ…と思われただろうなあ。まあまさか、その数年後、そのO病院に赴任することになろうとは…、御縁だというしかないのでしょうね。

さて、大学病院では、大名行列と揶揄される「教授回診」があります。教授を先頭に、病棟婦長(当時は「婦長」)、病棟長、担当医がぞろぞろと病棟を回っていくわけです。ポリクリ生が最後列で着いて行きます。そういえば、3内のポリクリで当時の教授回診が3時間を超えるものだったので、「こりゃ耐えられん、3内は嫌だ」と思ってしまったものです。かっきんの教授回診は火曜日で、そこまで長時間でもなかったのですが、担当医は、ずうっと回診に付いて回るヒマも無く、入れ替わり立ち替わりでした。自分の受け持ち患者に達するまであと何分と見切って他の用事を済ませ、また回診の列に戻ります。皆忙しいのは判っているので、教授も病棟長も見て見ぬ振りをするしかありません。とはいえやっぱり教授回診はプレッシャーで、思い出深いですね。何を訊かれても答えられるようにしとかないといけませんから、研修医にはなかなか難しいです。色んな逸話がありましたが、何処の医局でも同じような話はあるでしょう。

後年、開業してから兵庫医大第2内科に紹介して入院となった血液疾患の患者さんがいました。その人を大学病院に見に行ったのがたまたま火曜日でした。なんと、ちょうど垣下教授の回診の時間帯でした。まだ新型インフルエンザも新型コロナも無い世の中です。「児玉君、回診につけよ」、O先生(だったかな?)に言われてちょっと参加(当時、第2内科の研究生だったから、まあいいかな?)。当該の患者さん、たまたま担当医の先生が居ない。しょうがないなあ~と、カルテを見ながら(字が読めん!)、回診の受け答えをしてました。急に言われてちょっとしどろもどろでしたが。でも垣下教授とのやり取り、研修医にもどったみたいで懐かしかったですね。

後年、そう平成6年の春、結婚の仲人をお願いに上がりました。卒後4年目ということになりましょうか。アポイントメントをとって医局にフラッと赴き、垣下教授のご都合を聞きました。12月4日なら空いてるなあ…ということで、結婚披露宴はその日に行うことになり、それに向けて物事が動き出したのです。一度、大阪ヒルトンホテルで会食もさせて頂きました。そして、垣下教授のお住まい(大阪市)に今のヨメさんとともに伺ったことがあります。初めて奥様ともお会いしました。今思えば、息子さんは奥様そっくりでした。まあ、予定通り12月4日に式を終え、翌月、あの阪神淡路大震災だったとはまだ知る由も無いのでした。

教授・助教授(当時の呼称)ともなると、僕ら研修医レベルでは、なかなかご一緒する機会は無いです。シュライバーでもなければ、医局会とか医局旅行/忘年会などの時にでしか、お近くに侍る機会はありません。僕なんかは、比較的自由にものを言っていた方でしょうが、将来、大学や医局に残ることは無いと思われていただけに(その通りではあるんですが)、後腐れ無いということで他の人から「お前、教授に言ってこい」とよく相談に行かされていました。

垣下教授との思い出は、「かっきん」である医局旅行や忘年会の際のことが自然と多くなります。特に研修1・2年目、そして外に出ていた3年目でも、医局旅行の幹事をしていたので、多くの思い出がありますが、またそのことは稿を変えましょう。

To be Continued

児玉 岳(平成2年卒)

2022年5月9日

私のスポーツ医活動

平成10年卒業の井出雄久です。現在私は地元愛媛県今治市で父親から継承した整形外科クリニックで診療を行っています。兵庫医科大学整形外科教室では研修医の間に医師としての基本的な姿勢を叩き込まれ、卒後14年目には救命救急センターに1年間勤務させていただけたことで、医師として大きな自信をつけることができました。お世話になった先生方にはこの場を借りて御礼を申しあげます。

学生時代から運動することが趣味で、大学時代は空手道、柔道、スキーなどに熱中しておりました。そのため将来はスポーツに関わる仕事もしたいと思い自然と整形外科を選択したような気がします。今はサイクリストの聖地しまなみ海道のすぐ側に住んでますのでロードバイクを、冬の間は西日本最高峰石鎚山にある石鎚スキー場でスキーをやっております。今回は私がスポーツ医としてどのようにスキーと関わっているかお話したいと思います。 石鎚スキー場は標高1400mの辺りに位置する山岳スキー場で、南国と言っても厳冬期には過酷な環境下です、またスノースポーツには怪我は避けられない事もあります。そこで、一応整形外科が専門でスキーも滑れる医者がいるということでスキー場から勧誘があり、石鎚スキー場のパトロール隊に所属することになり、冬の日曜日は毎週スキー場に出動するようになりました。

パトロール隊の業務は朝は始発便より早い臨時便のロープウエーでスキー場に向かい、まずは朝一のゲレンデ巡回から始まります。コースの合流部位にフラッグを立てたり、危険箇所のチェックを行います。新雪降った直後は思わず業務を忘れて、キャッホ~って滑ってしまいそうになりますが、、、。朝のゲレンデチェックが終われば、あとは適時巡回し、転倒している初心者の救出や時には悪戦苦闘している初心者のレッスンも行います。何もなければスキー場終業時に最終確認して業務終了なのですが、傷病者が発生すれば駆けつけ、雪上搬送から応急処置も行います。スキー場では、橈骨遠位端骨折、上腕骨近位端骨折、肩関節脱臼などの上肢外傷、脳震盪などの頭部外傷、重症外傷では骨盤骨折や股関節脱臼、外傷性気胸なども経験しました。スキー場では確定診断もできないし、できることも限られています。JPTEC(病院前外傷診療ガイドライン)を参考にして傷病者を速やかに搬送できるように心がけています。

私以外のパトロール隊員は医療従事者ではありませんが、モチベーションは高く全員が日本赤十字社の救急員の資格を持っています。私も愛媛県スキー連盟から推薦していただき、全日本スキー連盟ドクターパトロール資格を取得しました。今後も整形外科医として地元のスキー界に貢献できるよう体の続く限りやっていこうと思っています。

(写真)石鎚スキー場にて、向こうに見える山は瓶ヶ森です

井出 雄久(平成10年卒)

2022年4月1日

はじめまして

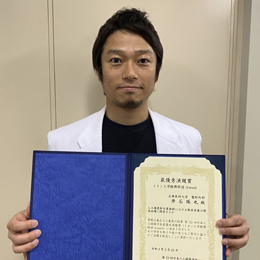

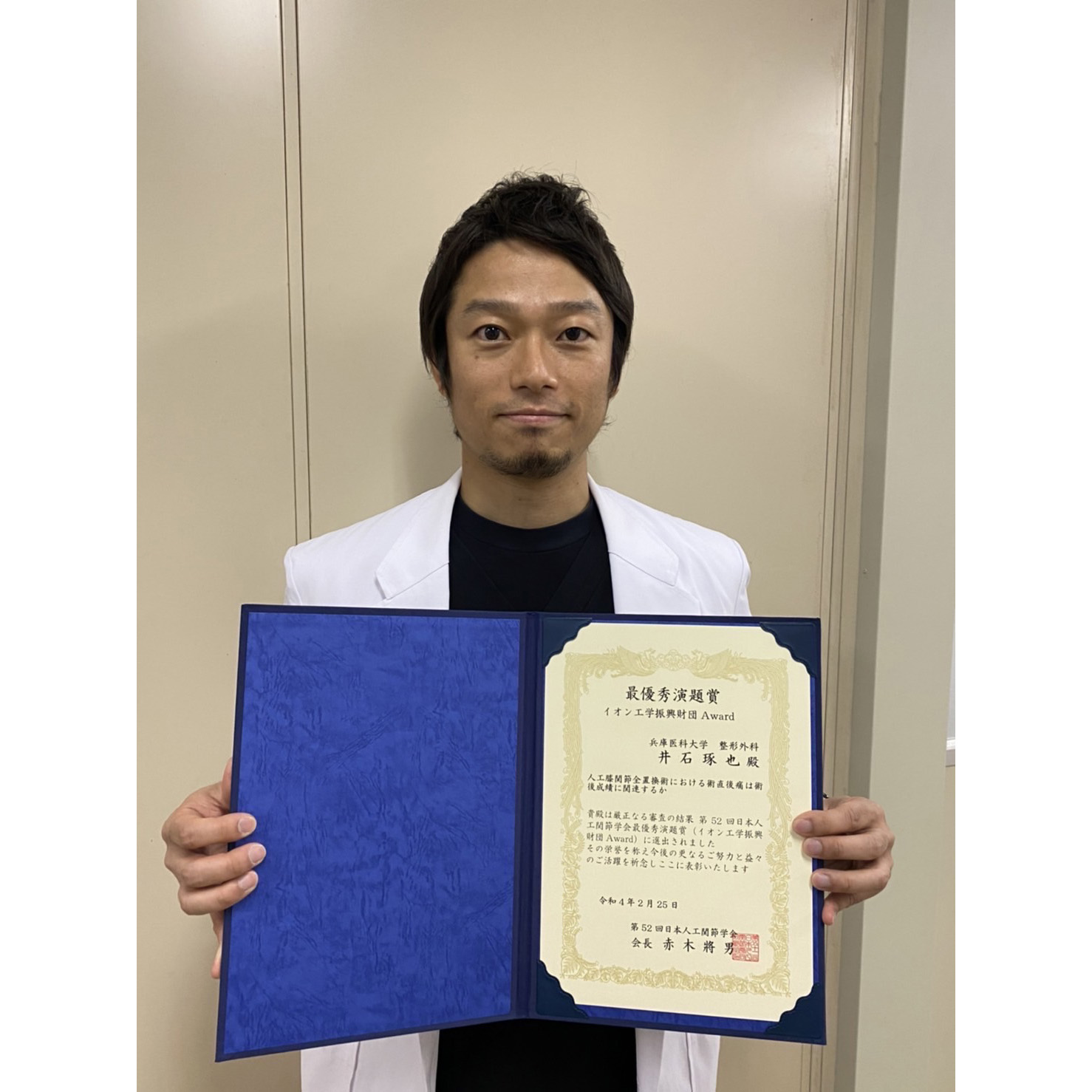

平成22年卒の井石 琢也(いせき たくや)と申します。

この度緑樹会のコラムを初めて書かせて頂きますが、このような機会を与えて頂きありがとうございます。

現在私は兵庫医科大学の整形外科に所属しておりますが、私は生まれも育ちも兵庫県と生粋の兵庫っ子でしたので、地元である兵庫医科大学に入学し兵庫医科大学の整形外科に入局して仕事ができていることに喜びを感じながら日々仕事をしております。

私は普段人工関節手術を専門とさせて頂いています。

近年の高齢化に伴い、整形外科を受診される患者さんは非常に増えていますが、その中でも変形性膝関節症による膝痛を訴えて受診される患者様は本当に多い印象であります。

人工関節手術は変形性膝関節症の外科的治療として、長期にわたり良好な成績が報告されており、実際に患者さんから喜んで頂ける声を聞かせてもらうことが多いのですが、その一方で手術直後の痛みが強いことが課題の一つであります。

整形外科は「痛み」とは切っても切り離せない関係にある分野ではありますが、やはり手術直後ではあるといえ「痛い」と言われるのは外科医としては心が痛むところがあります。

どうにかしてこの様な痛みが改善しないかという事をテーマとして人工関節手術およびその疼痛対策の勉強を2017年4月から1年間、北海道と新潟の病院へ国内研修させて頂きました。

現在大学病院でも、人工関節手術と疼痛対策をテーマに研究をしていますが、先日行われました第52回日本人工関節学会にて最優秀演題賞に選出されました。

人工関節領域では最も大きな学会であり、大変多くの演題数が登録される学会ですが、このような大変名誉なawardを頂き、普段何気なく思っていることや疑問点を研究としたことが評価されて大変嬉しく思います。またサポ―トして下さった医局の皆様やJCHO神戸中央病院の岡山先生に感謝したいと思います。

今後も日常の診療において、常に疑問点・改善点などを見つけながら患者さんに満足してもらえる医療が提供できればと思っております。

大変堅苦しく、仕事の話ばかりになってしまいましたが、今後とも何卒よろしくお願いいたします。

井石 琢也(平成22年卒)

2022年3月15日

女性のアカデミアキャリア

兵庫医科大学は開学50周年を迎え、看護学部と薬学部、リハビリテーション学部と合併するそうです。大学全体では女性が圧倒的に増加します。

キャリア支援に携わって10年以上経ちました。最初は消化器内科医の私に何ができるのかなと思いましたが、もとより女性が少なく男女共同参画基本法も制定されていない時代の私の役目だと思い、全国の会議や医師会の会議などをはじめ学会の男女共同参画関連の会議に参加して参りました。最近気がつくことは、この12年間で明らかに学生さんの考えは変わりました。女性がアカデミアでキャリアを重ねることのひとつに留学問題があります。キャリア問題を考える講義のシナリオでは、未就学児のいる男女の医師ペアで、女性が留学を希望し留学先からinvitationが来たというシナリオです。学生達は女性の希望なら自分が休職して一緒に行き子育てをするという意見が出始めました。また内科学会の受付では男性が抱っこ紐でお子さんを連れてご参加される姿も珍しく無く、社会全体が、少しずつ考えが変わってきているのでは?と思っております。奥様が医師や研究者の私の年代の先生方如何ですか?

<写真右>男女共同参画関連のアンガーマネージメント講義風景

<写真左>キャリア支援センタースタッフ

左から網谷(キャリア支援事務)、飯島、筒井、 増谷(キャリア支援データ入力補助員)、赤野(総務課)で対応しております。 皆様気軽にお越し下さい。

飯島 尋子(昭和58年卒)

2022年3月1日

どくとるスタンプ医局記

part3 医局の一日

もう第2内科という医局も無いし、当時の担当教授である垣下先生も、オーベンだった田村先生も亡くなって久しいので、「どくとるマンボウ医局記」の向こうを張って、医局での出来事(の一部)を書いても良いでしょうか。

2内の医局(1号館12階)の朝は、炊事場での洗い物の音に始まります。当時は、某T社のプロパーさん(当時は「MR」ではなく「プロパー」と呼ばれていました)が、朝早くから医局控え室に入り、炊事場で昨夜使われたコップやお皿の類を洗ってくれていたものでした。たぶん、誰に言われたのでもなく、その担当者の方のサービスだったと思います(その方が転属されたあとは、もうそんな朝の風景は無くなりました)。でもそれだけでも、「ああ、この社の薬を使おう」と思ったものでした。今の時代であれば、医局に業者さんが普通に入って来てるのもちょっと問題ですが…。

たまに重症当直で医局のソファで寝ている先生が居たり、そのうち当直の先生が眠そうにして起きてきます。2内の当直室はどこでしたっけ? 12階では無かったと思います。眠かったせいか、その辺はうろ覚えだなあ…。

自宅からは、歩いてくるか自転車で来るか、いつも8時過ぎには来ていました。北側のエレベーターで12階まで上がって来たり、正面のエレベーターで上がって来たり、その日の気分で色々でした。廊下に掲げられている名札を表替えします。「在」が白面で「不在」が赤面です。食事に行く時は「ε」または「E」と書いておくのがちょっとした仕来たりでした。「E」は「Eat」の「E」ではなく、ドイツ語風に「Essen」の略です。隠語については項を改めて書きたいですが、なんとなく2内の皆は「エッセン行こか」と言っていたものです。ともあれ名札が病棟(というか院内に居るかどうか)の基準でした。かっきん、いや垣下教授も、よく名札を見上げていたものです。まだ携帯電話も無く、ようやくポケベルが普及し始めたとこでしたからね。

朝の点滴当番が当たっていると、早目に来たりしていました。ケーシーに着替える人もいるわけですが、僕はオーベンが外れてからは白衣を羽織るだけのスタイルなので、そこは楽です。外来の仕事など無い研修医身分なので、9時までには病棟(11東、等)に向かいました。午前中は患者さんの元で診察したり、化学療法をやったり(抗癌剤の赤い点滴や青い注射を作るのは気を遣ったものでした)、マルクやルンバールその他の処置をしたり…。受け持ち患者数は多くて6~7人まででしたが、血液疾患だとそれで精一杯でした。外病院に出て、受け持ち患者が30名とか言うと卒倒しそうになりましたが、血液悪性疾患でなければ十分にこなせる数なのですよね…。そして処方箋や点滴箋や指示は15時までに書いて出しておかないと、ナースは指示を採ってくれません。カルテはその辺に放っとかれて無視されます。まあ、正直言って、患者さんよりもそっちの方が時間との勝負でもありました。

医局長の岡本先生に「研修医の時代は判らんことが多い。判らんかったら、せめて患者さんの傍に居れ」と訓戒をいただいておりました。なるほどと思っても、なかなか忙しいとそういうわけにもいきません…。でも、僕が2年目になって、新たな研修医が入ってきたとき、某後輩に同じことを言ったらしいです。赤面ですね。

2内は朝夕の「点滴当番」というのがありました。ルーチンの点滴(注射)は朝・(昼)・夕とありますが、朝の点滴、夕の点滴は研修医2~3人で分担して病棟内を回ったものです。代車に点滴セットを載せて各部屋を回りました。駆血帯を振り回したりしつつ…。患者さんには申し訳ない話でしたが、注射の練習でもあったわけで、鍛えられましたねえ…。点滴係の担当は、各人のバイトの状況(何曜日は外に出てるのでダメとか)、シュライバーや骨髄移植オペ室入室などのデューティを勘案して、僕がシフトを組んでいました。医局会の時は全員が集まるので、その際に希望を書いた紙を回して貰っていたものです(中学生みたいだな)。なんせ、点滴当番のデューティは絶対で、医局会をしていても病棟ナースから「点滴当番はどうなってますか!?」と怒りの電話がかかってくるほどでした。

研修医の午前のデューティといえば、点滴当番、教授のシュライバー、外来マルク係、といったところでしょうか。当時ですから、研修医も保険診療OK。たまに健診のバイトが入ったりします。病棟に居れば、受け持ち患者さんを回り、白血病ならケモ(化学療法)やマルクやルンバールなどの処置があります。

あっという間にお昼になり、ホワイトボードに「ε」とか「E」(エッセン)とかの文字を書いて食事に行きます。同期と行くことが多かったです。遠出はできませんが色んなとこに行きましたね。各人にいろんな思い出がおありだろうと思います。

午後からもあたふたと時間が過ぎます。病棟では、いつも誰か急変しているイメージです。ほとほと免疫不全とはやっかいです。研修2年目くらいになってある程度慣れてくると、週に一回くらいバイトの病院に出張で出たりするようになりました。手技は出張先の病院で鍛えられました。行く度に中心静脈ルート確保やどこかの穿刺やってました。当時は中心静脈確保は「鎖骨下」穿刺が多かったですから、鎖骨下、よく突きましたねえ。この辺りの血管の系統解剖、もっと勉強し解けばよかった…と何度も思ったものでした。カミングアウトすると、結局、何百回の鎖骨下穿刺で、3回くらい気胸をつくってます。気胸の処置も慣れました。

研修1年目は要領の悪いのもあって、そして、オーベンの先生やグループ長の先生がバイト先や出張先から帰って来るのを待たないといけない(訊くことがいっぱいありますから)こともあったりして、帰るのが遅くなることもしばしばでした。どうせ昼3時を過ぎると指示は取ってくれませんから、受け持ち患者さんが急変でもしてない限り、病棟ではカルテを書くくらいしかすることは無いです。でも、待っているだけのために医局・病棟に居るっていうのも辛いものです。しかし病棟ナースにとっては、研修医とはいえ(いや、研修医だからこそ?)Dr.がその辺に居るのは有難いのですよね。いろいろものを頼めますからね。

入局半年が経ってオーベンが外れ、2年目ともなって要領が判ってくると、急変も無くバイトも無い日は、札を裏返してさっさと5時に帰りました。かっきん、いや垣下教授は「用事が無けりゃ5時に帰ったらええんや」と言っておられていましたが、それを良く思わない人(特に病棟ナースもね)も居て、僕の2内研修2年目の時代、用事が無ければさっさと帰るのをポリシーとする人は僕を含めて3人だけでした(そのうちのお一方は、後に某市の医師会長になっておられます)。僕は陰で「5時まで男」と呼ばれていたらしいです。

(写真の説明)1990年12月24日、バブル時代のクリスマスイヴに当直。11階東病棟にて。

To be Continued

児玉 岳(平成2年卒)

2022年2月1日

写真と医療について思うこと

今回、緑樹会のコラムの執筆の機会を初めて頂きありがとうございます。(整形外科)入局時より写真部出身ということで医局主催の写真記録係、手術中の写真記録等、させていただきました。

ここで改めて写真と医療についての関係性を考える事にしました。

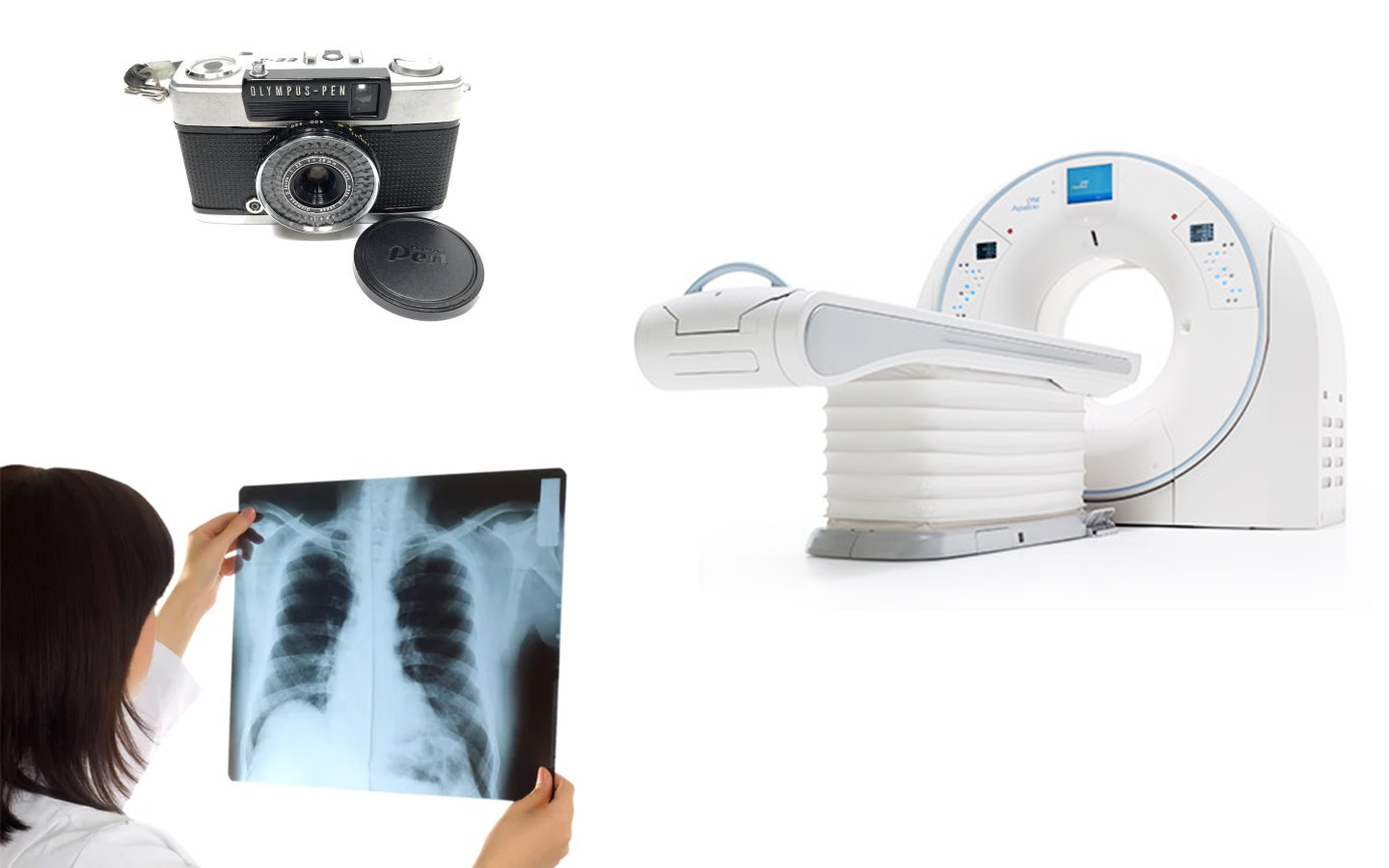

昨年医療ドラマを見る機会があり、放射線科の技師のセリフで「私たちは写真家として頑張っているだけです。」という決め台詞に私の写真に対する先入観との違いを思い知らされました。

私が写真に関わりをもったのが小学生時代に父から受け継いだ「オリンパスPEN」でした、そこから私はどんどんいろんなものを撮ってましたが、今のデジタルカメラとは違うので撮影結果はいわゆるフイルムを写真屋さんに出して現像、写真に焼き付けして初めて何をどう撮影したかわかる瞬間でした出来上がった写真はありきたりで、家族や友達など記念写真などでしたが旅行など行くと風景を撮る機会が出てきました。

当時の写真は流石に素人にしても構図やバランスがバラバラでフイルムの無駄遣いでもったいないので当時、本屋さんでマニュアル本を買ってはどうしたらこんな綺麗に写真が撮れるのか、そこからが写真にのめりこむきっかけとなり、中学、高校、大学に至るまで部活動もいわゆる写真部に携わっていました。

中学からはフィルムも扱いやすいモノクロに限定し、長尺で販売しているものを36枚の長さでカットしては個々のフイルムケースに入れるのでケースも何回かリサイクルできるのでかなりコストを抑えられるようになりました。フイルムの感光材料には銀が使用されていたのでフイルム現像後の液体を銀として回収業者に下取りしてもらった料金で写真に還元されるのでした。ところが数年前からデジタルカメラが主流となり、多くの写真を撮影しても編集が可能となり便利な時代になりました、今では写真もデジタルデータで保存してインスタグラムを代表としたSNSでより多くの方に評価される様な便利な時代になりました。私の趣味の話はここまでにします。

医療における画像とは近年では単純レントゲンをはじめ、MRI,CT,超音波、他をあげればきりがありませんが、病気のスクリーニングから診断において欠かせないものとなっています。

スクリーニングとしてはいわゆる健康診断や急性外傷の現場で命にかかわるような早急に対処するべき疾患があるかどうかを医師の身体所見と並行して行われますが、医師とその検査を行う技師がしっかりと連携してどういう画像を求めているのか場合によっては検査の現場に立ち会うことも大事です。検査に熟練した技師は今までに多くの画像を撮影しているので、医師から的確な情報がオーダーフォームにあるだけでしっかりとした画像を提供してもらえます。

私の場合は整形外科の現場において、主訴と理学所見をもとに自分で超音波エコー画像を、レントゲン撮影では骨の病気や骨折を診断する時によく撮影室で技師と意見交換しながら一緒に画像をみています。

以前救急病院の当直ではオーダーするだけでなく検査に慣れた技師と意見交換しながら、胸部レントゲンで異常があったら、「先生、CTもすぐ撮れるよ。」阿吽の呼吸で迅速な対応を面倒だと思わず施行して頂き、専門外の現場で非常に頼りになる存在です。

単純レントゲンもCTもデジタル化が進み、今は撮影後もデータを基に3Ⅾ解析等、診断において重要な画像をわかりやすく描出してもらえます。

休日等、時間外で患者様のレントゲン写真を撮ることがありますが、後日改めて技師に同じ部位をレントゲン検査して貰うと全然違うので改めて綺麗な写真を撮るということの熟練度に称賛するしかないのでした。

昨今の医療現場において多職種連携が重視される中で医師、看護師、検査技師、薬剤師等、パラメディカルの存在が今後医療機関において大きな役割を果たす時代にもうすでになってきています。

私の趣味も交えて長くなりましたが、レントゲン写真も私の研修医時代はフィルムを暗室でカセッテというケースに入れて撮影して暗室の自動現像機で現像、停止、定着という過程で行っていました、阪神大震災の時も大学病院では現像液がこぼれて現像が出来ず、骨折も理学所見のみで診察応急処置をした覚えがあります。時代の流れと画像診断はまだまだ進歩しており、AIの導入により可能性は未知数になってきてます。そのうち病気の診断において医師の役割はAIの管理くらいになるのでしょうか。

私の診療所も父が開業してからちょうど50周年を迎えました。これを節目に頑張っていきたいと思います。

この投稿の機会を頂いた緑樹会の先生方に感謝したいと思います。

宇野津 雅哉(平成5年卒)