2021年12月15日

どくとるスタンプ医局記

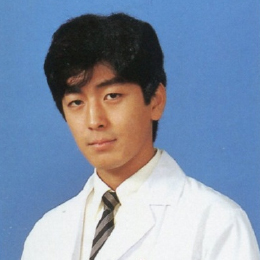

part2 いよいよ臨床研修医①オーベンのこと

もう第2内科という医局も無いし、当時の担当教授である垣下先生も、オーベンだった田村先生も亡くなって久しいので、「どくとるマンボウ医局記」の向こうを張って、医局での出来事(の一部)を書いても良いでしょうか。

平成2年(1990年)5月の最終週より、一足早めに臨床研修医としての生活が始まりました。といっても、僕の場合、実家から大学病院まで歩いて8分(自転車なら6分)なので、通勤と言っても学生時代とさほど変わりません。

平成2年卒の第2内科入局者は、蓋を開けてみると学年最多のなんと9名。ともあれこれは心強かったですね。前年度入局者が1名(M先生のみ)という事を考えると、いきなり医局の人員バランスが変わってしまったことになります。各人に指導医をつけねばならないのですから、医局人事は結構頭が痛かったかも。しかも、9名は女7・男2という配分でした。まあ、第2内科、いや「2内」は歴史的に女性優位の医局でしたから、それはますます女性優位となっただけで、大きな変化はなかったようですが…。ともあれ男2人は僕の他、今も血液内科で講師を務める岡田昌也先生です。

この辺はもうおぼろげなのですが、出勤初日は8時頃には1号館12階の医局に集合したのでした。実は、この日から必死で日を過ごす、毎日毎日をその日暮らしで過ごすような日々が半年ほど続くことになります。

僕の指導医(2内は「オーベン」と呼称することが多かったです)は、今は亡き田村周(たむら・あまね)先生となりました。大阪医大卒で当時10年目くらいのBグループ(血液)の助手の先生でした。当時の2内はAC(血管凝固)、B(血液)、D(消化器)、E(内分泌)、I(免疫)とグループがありました。助教授はBグループ長でもある金丸先生(後に近畿大学第3内科教授)、筆頭講師は神前先生、医局長は岡本先生、病棟長は末廣先生。医局長の岡本先生とは、在局中もお世話になりましたし、その後も尼崎市医師会でも長い付き合いになります。

さて、やはり研修医時代というとオーベンの田村周先生のことを書かねばなりません。2内は指導医オーベンに対する研修医ネーベンのことを「コベン」(子ベン? 小ベン?)などとよく呼んでおりました。オーベンの田村先生は、一風変わった先生でもありました。御尊父は有名な昆虫学者ですし、ご自身も休日には虫取りに行ったりされていたようで、カミキリムシの研究についてはちょっとは名の知られた方だったようです。お酒が好きで、ヘビースモーカーで、いつも頭髪のことを気にされていて、培養室に籠り切りで、ひねくれ者で、群れることが嫌いで、ネクタイが嫌い。実に「変わり者」であったとは、大阪医大で同級生であったという鈴木克司先生(現・兵庫県医師会副会長)に後にお聞きしました。流石の僕も、オーベン付きの入局後半年間は、ネクタイを着けず、ポロシャツに白衣という姿で過ごしました(オーベン・コベンが外れて独り立ちした途端、ネクタイ着用して勤務したのは、今思えばあまりにもあからさまであったかもしれません)。

でも、「あのややこしそうな児玉のオーベンが出来るのは、これも我が道を往く田村先生しか居ない」…とも言われていたようで、似合いのコンビであったかもしれません。田村先生と2人で1号館3階で喋っていても、2人の声が階段を通じて6階北詰所で聞こえる…と言われた、うるさい「声の大きなオーベン・コベン」でもありました。いや、こんな僕を曲がりなりにも独り立ちさせてくれたのですから偉大な先生でした。

2内は白血病などの血液悪性疾患を扱う関係上(病棟60床のうち3分の2が白血病関連という事もありました)、強力な化学療法をすることも多いですし、薬剤がストックされてもいます。抗癌剤は無論のこと副作用が強く、結構な割合で頭髪も抜けます。某抗癌剤を医局の鍋で湯がいたりすることもありました。その鍋でラーメン作って食べることもあったり、今思えば管理面でやばかったかもしれません。よって田村先生は「寝てる間に抗癌剤を頭に塗られているのでは」などとよくブツブツ言っておられました。

自分の研究のため(今思えば、何の研究だったのでしょう?)、しょっちゅう培養室に籠っていて、なにか判らないことがあると研究室の田村先生に訊ねるため、培養室の内線電話番号を一番に覚えたものでした。どうしても病棟に来ていただかないといけないことがあると、渋々としかめっ面をしながら出てきてくださいました。でも、培養室って、当時どこにあったのだろう??

田村先生はお酒好きでしたから、何回か飲みに連れて行ってもらいましたし、日本酒を覚えたのは田村先生の影響でした。お酒を飲むと声が大きくなるのはオーベン譲りでしょうかね…。僕は自宅が近いため、デューティの当直の他は一回も重症当直をしたことが無かったのですが、一度だけ受け持ち患者が重篤で、田村先生と2人、医局に泊まろうか、となったことがあります。結局、その方は夜中のうちに亡くなられたために、宿泊することにはならなかったのですが、病棟で死亡確認後、疲れて医局に戻って来て、他に誰も居ない医局で2人でビールを天井までぶちまけて暴れた(?)ことがありました。(冗談でなく、ホントに医局で暴れて医局を破壊した人も居ますので…。)

ギャーギャー言いながらの田村先生との2人3脚、骨髄移植の受け持ちの準備に(手技を一人でできるように)、マルク(骨髄穿刺)の手技もルンバール(腰椎穿刺)の手技も鍛えられました。田村先生は手技には自信を持つ方でしたから、僕のことを歯がゆく思っていたでしょうねえ。まあ、最後まで動脈血採取(血液ガス測定)は下手くそなままでした(今はパルスオキシメーターがあるから良いなあ)。僕が手首からの動脈採血があまりにも下手なのを見るに見かねて、田村先生ご自身の手首を練習台に針を刺させていただいたこともありました。「ここ、刺してみいッ」と。まあ、下手くそな僕はそれでも採れませんでしたが…。

2内といえばマルクです。そのマルク、骨に穴を開けて中身を吸い出すなんて、それを外来なんかでも2~3人続けてやるんですから、まあ、恐ろしい話です。でもおかげでマルクの手技には自信ができ、他病棟に出張マルクに行ったり、外病院に出てからですが、他病院に出張でマルクしに行ったもんでした。点滴の内容や投薬も、田村流をなんとなく踏襲するようになっていました。最初は「真似」から始まりますからね。

そして入局3ヵ月ほどで早々に骨髄移植の症例があたり、それはもう大変でしたが、田村先生のおかげでなんとかやっていました。骨髄移植の受け持ちがあると、受け持ち患者数を他より少なくするという病棟ルールがありました。それでなんとかやっていけたのでしょう。今思えば、毎日の無菌室入室時ガウンテクニックも、コロナ対応に比べると大仰だったなあと。また、こういう受け持ち患者数の配分については末廣先生(病棟長)は公平だったな~と思います。

第2内科は、急変、急変、また急変、血液内科は急変内科。そんな胃の痛くなるような日々を過ごすうち、半年がたって秋も深まり、オーベン・コベンが外れる日が来ました。一応の独り立ちです。誰でも通る道なのでしょうが、気楽に思う反面、不安でもあります。独り立ちとは言え、やっぱり、一番相談しやすいのは元オーベンの先生なのでした…。(でも培養室に籠って、居ない。)

田村先生がオーベンをしたのは、僕が最初で、その後数年に渡って毎年オーベンをされていました。1期下の許林先生が妹分にあたります。僕は2内に1年10ヶ月居て、その後、外病院を渡り歩きましたから自然と田村先生とは音信が疎になっていきました。僕が結婚する時(仲人は垣下教授)にはちょうど北米に留学中で、ご出席いただけなかったのは残念でした。

田村先生は、その後、病を得られ(甲状腺髄様癌)、研究室に籠る日々を過ごした後にご逝去になりました。いまや、田村先生ご逝去の年齢を越える歳になってしまいましたが、そのお教えは時に頭の中に蘇ってきます。

To be Continued

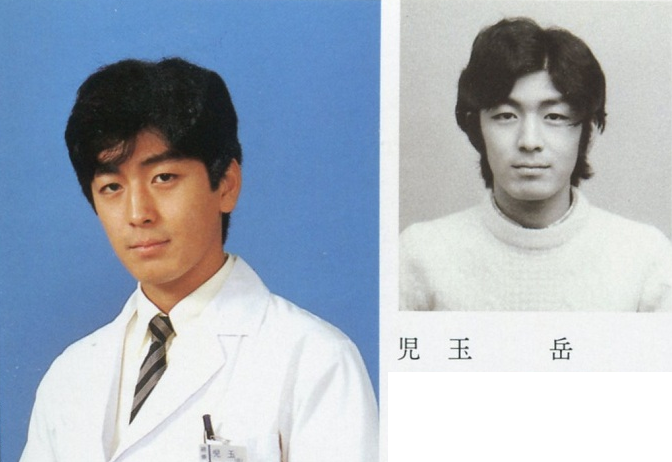

児玉 岳(平成2年卒)

2021年12月1日

どくとるスタンプ医局記

part1 入局

もう第2内科という医局も無いし、当時の担当教授である垣下先生も、オーベンだった田村先生も亡くなって久しいので、「どくとるマンボウ医局記」の向こうを張って、医局での出来事(の一部)を書いても良いでしょうか。

そう、それは平成2年(1990年)のことでした。この年から「ちびまる子ちゃん」のTV放映が始まり、まさに「踊るポンポコリン」な生活が始まるのでした。

記録によれば5月9日、大阪の近畿地方医務局(現在の近畿厚生局)に医師国家試験(第84回)の発表を同期の何人かと一緒に見に行きました。僕自身はと言えば、自己採点で7割近くはあったので、一応、合格している自信はありました。幸いなことに一緒に行った皆全員合格していて喜び合ったものです。実は、この第84回医師国家試験は合格率の比較的低い年度だったのです。ともあれ、合格を確認したあと、その足で兵庫医科大学に向かいました。入局の挨拶に行くため、スーツにネクタイ姿でした。

阪神武庫川駅で降り、自宅にも立ち寄らずに兵庫医科大学1号館12階へと。当時の第2内科です。合格発表を一緒に見に行った者のうちもう一人、第2内科入局希望者が居たので、一緒に緊張しながら医局に伺ったのです。

12階の医局に赴き、秘書さんに挨拶しました。「あの、入局の挨拶に…」とかなんとか言ったのかと思います。隣室の教授室に通されました。教授は、かっきん、いや、垣下榮三先生です。垣下先生は教授に就任したばかり。そして、教授に就任して、初めて入局者を迎えたのが僕らでした。声を大にして言っておきます。垣下内科の入局第1号とは俺のことデぇ!

満面の笑みで迎えて下さった垣下教授。何を話したかは忘れてしまいましたが、垣下教授の笑顔は、研修の期間中、いや研修を終えて外病院に出た後でも、ずっと変わらなかったのは、本当に凄いことでいつも癒されました。後に、垣下教授には、いろいろ無理も言い、医局旅行では皆で海に投げ込み、親父が暫定で「内科認定医」の資格を取得する際にも推薦書に快くサインして頂き、そして、僕の結婚の際には仲人まで引き受けて頂きました。十数年後に、垣下教授の息子さんが尼崎市内の病院にお勤めの時期があって、医師会関連の飲み会(尼崎市医師会にそれありと言われた「昭和会」)でご一緒したときは、本当に御縁を感じたものです。

入局希望者は、もう一人来て、教授室に合計3人となりました。垣下教授、嬉しかったのでしょうか、この3人でご飯を食べに連れて行って頂きました。今は無き上鳴尾のホテル「ニュー紫」です。ここのレストランでステーキを頂きました。とても美味しかったのを覚えています。「医者になったら、こんな美味しいステーキ食べられるんかなあ」などと、甘ったるいことを思った記憶があります(後に、医者になって3年目くらいでしたか、再び「ニュー紫」にステーキを食べにいったのですが、その時はさほど美味しいと感じなかったのは、口が奢ったのか、どうだったのでしょうか…)。

国試合格証が医師免許の代わりになるとのことで、健診のバイトの斡旋などして頂いたり(だ、大丈夫か?)、そして5月の最終週から、医局に来るように言われ、ついに医局生活が始まることになったのでした。

To be Continued

児玉 岳(平成2年卒)

2021年11月1日

優勝の思い出

平成9年卒の岡山です。

いつの間にか夏の暑さがコロッと様変わりしています。

ほんの数週前には半袖で通勤していたのが、ジャケットを羽織らないといけなくなりました。

前回寄稿した時にはラグビー部OB会について書きましたが今回は、1年生の時の優勝の思い出を記憶をたぐりよせて書いてみたいと思います。

兵庫医大に幸運にも合格し(小生某大学在籍中でした)、高校の同期が一足先に兵庫医大に入学しており、当然のようにラグビー部に入部しました。

同期曰く昨年秋より勝てるチームになってきって、関西医歯薬、西医体もいいところまで行けそうとのこと。

入学前に練習にも参加したと思います。

関西医歯薬大会は、大体初戦はゴールデンウイークに開始し、ノックアウトトーナメントで勝てば次の週に進みます。

会場は、当時は大阪城公園のラグビー場でした。今は天守閣の外堀に変わってしまいましたがラグビーのできる2面のグラウンドがありました。

前年度よりチームは飛躍しており、このコラムでも執筆されている保科先生の学年が多数入部され、長年にわたり強化してきたことが実を結んでいて、前年秋の関西大学リーグ以降連勝されていた中、今年は行ける!という雰囲気、マインドセットされた中で決勝まで進みました。

そして決勝でも大阪医大(それまでに当たったチームが思い出せません)に快勝し、兵庫医大ラグビー部初の優勝となりました。

当時の顧問であった齋藤教授、OBの先輩方は当然大喜びされ、決勝終了後は鳴尾浜グラウンドでビールかけをしています。心残りなのは、1年生であったので、「今後いつでも勝てる」と勘違いしていたことでその場に参加しなかったことです。

先輩方にも非常に失礼なことをしてしまいました。

後にも先にも競技者として優勝するという事はなく、軽く考えていたことを非常に後悔しています。

その時間に戻れるなら、ビールかけという貴重な経験を共にしたいものです。

50回以上の回数を重ねた関西医歯薬大会に過去の優勝校一覧に兵庫医大が刻まれたのはその一回のみです。

コロナ禍も明けそうになって、兵庫医大のクラブ活動も開始されていると伺っています。

新入部員も入ったと現役部員からもメールで連絡をいただいています。

カテゴリーは違いますが、社会人チームのチームドクターをして10数年経過しますが、下部リーグで優勝し昇格が決まった時もうれしかったです。

現役の学生さんたちにも学業とともにラグビーも頑張って頂点まで登りつめ、その風景がどんなものなのか感じてもらいたいです。

岡山 明洙(平成9年卒)

2021年10月1日

我らが兵医50周年!

2022年3月26日(土)は記念式典です

親愛なる緑樹会の皆様、お元気でお過ごしでしょうか?

既報のとおり、2022年春に、我らが兵庫医大は新生・兵庫医大として、現在と未来を見つめ、次の50年へ向かいます。兵庫医療大との発展的統合、総合医療系大学として、強い医療人の育成を使命に、“Empower the people”との新しいスローガンが完成しています。 かみ砕いて表現すると、緑樹会の面々は、基本的に皆、親切なDr。親切が故に、人に力を与えることが出来る。

まさに、Empower the people.

10年前の40周年。このときも記念式典もありましたが、残念ながら我々の関心は決して高くなく、当時、大学広報誌で見かけた式典の風景から、あふれ出す緑樹力は感じられませんでした。しかし、当時、第一期生の先生方が現役入学されたとして60歳前、還暦前の状況にて、これは仕方なかったのかもしれません。医師という仕事に、ある程度自信をもって世間と対峙する時を迎えるには、膨大な時間が必要でもあります。

時は熟し50周年。3月26日(土)、記念式典が予定されています。創設者・森村茂樹先生のDNAを継ぐ第一期生の大江与喜子先生、そして新家荘平名誉理事長、野口光一学長の3名のスピーチ構成が予定される記念式典はまさに我々に向けてのものです。特筆すべきは、プログラムの意思決定プロセスに緑樹会の役員も参加し、意見を述べ、議論を行い、皆で刷り合わせながら進んでいることです。 是非とも多くの緑樹会会員の皆さまの参加をお願いいたします!

保科 幸次(平成3年卒)

2021年9月1日

兵庫医科大学病院受診の思い出

兵庫医大病院創設以来、同病院には何度か受診しております。整形外科、皮膚科、第3内科、第2内科、といったところでしょうか。

初めて兵庫医科大学病院を受診したのは中学生の頃ですから昭和52~3年のことでしょうか。40年以上前です。下腿の骨(腓骨だったかなあ)にヒビを入れて整形外科を受診しました。なにせ、初めてのことで保険証を握りしめて待合室でビクビク居ていたことを思い出します(紹介状など不要の時代でした)。診て頂いたのは、中高の同級生の親父さんである櫻井修助教授(職名は当時のままにしておきます)。ギプスを巻いてもらいました。再診時、ギプスを切るカッターが怖かったですね。あれ、初めての時は恐怖です。「ほら、手を当てても切れないだろ」と、どなただったかの先生が言っておられたのを覚えています。

次に受診したのは、もう兵庫医大に入学してからでした。4回生の時(1987年)です。臍の右側(ベルトのライン)にドーム型の腫瘤(示指頭大)ができ炎症を起こして痛かったのです。今なら感染性粉瘤とすぐ判断できますが、当時はまだ学生、皮膚癌とかリンパ腫とか嫌な病名が思い浮かびました。皮膚科を受診して「粉瘤だな」と言われ、1週間ほどして炎症が少し収まってから、切開手術ということになりました。切って頂いたのは皮膚科の宮崎孝夫先生と他2名ほどの先生。局所麻酔でしたが効き目が悪かったようで、「アルコールだいぶ飲むんか」と看破され、なにかと笑わせるもんだから「腹が捩れて切れんだろ」とか「縫えんだろ」怒られましたが、宮崎先生、笑わせるんだもの。30分ほどの手術中、ずっと笑わされっぱなしでした。1週間後、抜糸でした。今も手術痕は残っていますが、先日、宮崎先生に痕の写真を送付して見てもらったところ、「綺麗になっとる」とのことでした。

その次は5回生の折(1988年)、故・柳ヶ瀬先生率いるサンラザロ研修団で夏休みにフィリピンに行った後でした。帰ってきて夏休みも終わり、なんだか体がだるいのです。すぐ横になりたくなる…。肝臓がどうかなあ…と採血してみたところ、GOT・GPT(当時はAST・ALTではなく)が100台に上っている。別に悪いこともしてないのになあ…と思いつつも、ビビッて当時の第3内科を受診させていただきました。当時はまだ「C型肝炎」というものがかろうじて判ってきたところで、まだ非A非B型肝炎(nonAnonB肝炎)と呼ばれておりました。C型の検査は保険適応では無く大学病院レベルでした。血液検査していただくと、A型・B型・C型ともに否定で、「反応性肝炎」という病名を頂きました。若き飯島尋子先生に肝エコーをしてもらった(まだ飯島先生も指導医の指導を受けながら!)のが思い出です。経過観察のみで体は楽になっていき、1カ月も経たないうちに肝機能は正常化しました。結局、何だったのでしょう…。

それから、卒業して第2内科に入局して後です。研修2年目になってしばらく、ノドが痛く発熱が1週間続きました。ボルタレン服用して熱を抑えて勤務していました。ともあれ抗生物質を飲んでいたのですが、後から考えるとこれが熱を長引かせた理由かもしれません(現今のご時世で、熱が続いているのに血液内科病棟なんかをうろついていたらバイオテロか殺人未遂罪ですね…)。頸部・腋窩のリンパ節が腫れてきたので、血液検査をしました。なんと、白血球の分類に異型リンパ球が2%! なんせ第2内科は血液内科です。11階東の病棟に居た人たちは色めき立ちました。いやいや、肝機能も上がっているし、伝染性単純核球症でしょう、26~7歳にもなっていましたが。「検査入院だ」とか「リンパ性白血病だ」とか、「マルク(骨髄穿刺)しょう」だとかうるさいこと…。今は亡き垣下榮三教授に頸部リンパ節の触診をしていただいたものでした。「Kissing diseaseだから誰とキスしたか」…だの、以来、伝染性単核球症に関しては詳しくなりました。

もう最終診から30年近くが経ちます。もちろん、当時のことですから紙カルテです。群馬県でしたっけ、僕のカルテは残っているのでしょうか…。

児玉 岳(平成2年卒)

2021年8月2日

産み出すこと

賛否両論ありながらついに開催された東京オリンピック2020、いったん決まれば邁進する気風というか国民性の日本国民だけに、金メダルラッシュをトリガーに盛り上がり始めるのではと愚考しております。

我々の母校兵庫医科大学も50周年を目の前にし、ハード・ソフト両面でリニューアルされようとしています。関係者の皆様も知恵を絞りコロナ禍という何十年に一回あるかどうかというアゲインストの中、次の周年を祝うよう鋭意注力されていることに敬意を表します。

大学創立と同じ年にラグビー部も創部され、来年50周年を迎えるにあたり記念行事を開催できるよう実行委員会も立ち上げられています。

コロナ禍前までならある程度マニュアルはひな形のように作成され、踏襲できていたと思いますが、いかんせんこれまでのライフスタイルが一変してしまったので、どこに第一義を置くのかという事からはじめないといけません。

ラグビー部50周年実行委員会メンバーは1期生から、卒業して間なしの若手まで幅広い年齢層で構成されています。

50周年という面では創部当初の先輩方もまだまだ現役で、医療現場、ラグビー競技の現場にも足を運ばれるくらいです。

伝統校と比較すれば、前回保科先輩も述べられたようにこの差を縮めることは物理的には無理ですが、風通しのよさは他大学と比べても十分に備えている自負はあります。

大学運動部のOB会というのは現役への物心両面でのサポート、OB間の交流、渉外活動などfree styleで何が正解なのかもわからないですが、【ラグビー】という共通の言語を核にし【One Team】という言葉が死語にならないよう、前を向いた組織になるよう微力ながら協力していこうと思います。

また進捗あればご報告いたします。

岡山 明洙(平成9年卒)

2021年7月1日

緑樹会への思いと50周年とNEXT.

1972年創設の我らが母校・兵庫医大は来年、50周年を迎えますが、先を行く先輩大学には90周年、100周年や、はたまた140周年などあり、どんなに念を込めて、あらゆる策を講じても、決して追いつくことが出来ません。(笑)伝統、歴史のレースの下では、クライマックスシリーズ進出も叶わない、減らないゲーム差を戦うわけですが、その代わり、我々にしかない「若さ」を有しているのも事実です。

来春、ポートアイランドの医療大学との発展的統合を踏まえ、“Empower the people”との素敵なスローガンをかかげ、100周年に向かうことが決まりましたが、他者のために、他者を助けよう、とのまさに兵医スピリットを体現したものと思います。

ところで、僕が緑樹会活動に意欲をもつ理由、それは石藏礼一会長のリーダーシップです。役員活動を始める前に、石藏先生は当方からの疑問、照会に際し、休日の夜など、いつでも何度も会ってくださり時間を厭わず、向き合ってくださりました。今も心に残る言葉は「アイデアを出してくれないか」というものでした。

6号館(精神科病棟)の取り壊しと教育研究棟の新築が進む中で、大学の航海に緑樹会会長も大いに参画している様子を日本中の会員に伝えるには、「建設現場で先生がヘルメットをかぶって現況を視察している絵があっても良いのでは」と、渾身のアイデアを呟くと、石藏先生は本当にヘルメットをかぶり会報の裏表紙を飾られました。(会報68号)更に、ヘルメットをかぶる、とか、かぶったよ、とか一切コメントされなかったのもイイ感じでした。

統合後の新しい校章や、スローガン、50周年記念事業など、我々の意見が加味されながら、現在、兵庫医大は前進しています。二つのマークの色調が深緑色となったのは、議論を尽くしながら、兵医オリジナルの”green flag color”ムードを踏襲する、といった緑樹会の意志が大きく反映されたものです。

次の50年へ、全員参加の緑樹会で大きく、広く大学を包んでいきたいと思っています。

保科 幸次(平成3年卒)

2021年5月26日

兵庫医科大学に入学するまでの近隣住民の思い出

僕は兵庫医大のある場所から見てちょうど武庫川を挟んで対岸にあたる場所(尼崎市武庫川町)に住んでいました。川を挟むとは言え兵庫医大の近隣住民であり、緑樹会の中でも最も昔から兵庫医大を知っている者の一人であるというのは言い過ぎでしょうか…。

さて、僕の幼少期のことです。という事はざっと今から50年余り前のこと。武庫川の河原もしくは土手から対岸を見ると、赤い屋根の建物群がうっすらと思い起こせます。兵庫医大の原風景です。武庫川脳病院の時代です。悪いことをすると「赤病院に連れて行くゾ」と言われて育ったものでした。現在平成記念会館が建っている場所にあったクラブハウスは当時のよすがを残す最後まで残っていた建物でしたね。ちょっと不気味に思っていた記憶があります。

いつしか、というか幼稚園時代なのですが、あっという間に赤い屋根が無くなって、そして武庫川対岸で工事が始まり、小学校入学の前の年くらいに、白亜の兵庫医科大学1号館が屹立したのでした。企画の段階では「武庫川医科大学」の名称が考えられていたそうです。武庫女と紛らわしいので兵庫医科大学となったとか。武庫川駅から、通学のため電車に乗るとき、帰ってきたとき、つねにその高層ビル(当時付近には高層ビルはありませんでした)を見たものです。1号館の帽子の部分にあたる黒い部が今よりもっと高かったのを覚えています。だから今は寸詰まりに見えます。

その頃まで、武庫川近隣の一般病院といえば、関西労災病院、明和病院であり、どちらかに行くことが多かったのでした。子供ながらに、大学病院というとちょっと恐ろしかったのかと思います。しかし亡き親父が「兵庫医大ができるまでは、川渡って患者さん来てたのになあ」などとブツブツ言っていたことも思い出します。

さて、小学校時代は兵庫医大とはさして関係が無かったのですが、正月や夏休みなどは空いているグラウンド(いわゆる2グラ)に勝手に入って野球などしていたのでした。正月の朝もやの中で、小学生にとっては広々としたグラウンドで投げたり打ったり…。扉の鍵は開いていました。もう2グラも無くなったし時効でしょうか…。あと、1号館の階段を走って昇り降りして、運動会の徒競走の練習をしたりしてました。まだ屋上にも出ることができる時代で、良い眺めでしたよ。館内で迷って出られなくなり焦ったこともあります。まだまだ緩い時代でした。

兵庫医大病院を始めて受診したのは中学生の頃です。コケたかなにかで脚の骨にヒビを入れてしまって兵庫医大整形外科を受診しました。診て頂いたのは櫻井修助教授(後に宝塚市民病院院長)でギプスを巻いてもらいました。実は櫻井先生、中学高校での同級生の父君です(僕の結婚式の披露宴にも来ていただきました)。ギプス着けているのに無理をして、再診時怒られた記憶があります。まあ、群馬県の方にはカルテが残っているかもしれません。

大学受験に到るまで兵庫医大入学へのかかわりはこの程度でした。あ、高3現役の時は受験しましたがあっさり撃沈しています。当時、受験者数は今ほど多くなく(バブル期で、医療関連は「3K職業」であまり人気がありませんでしたから)、本学で受験がありました。自宅から歩いて受験に行ったものです。1浪時の受験では、倍率は3倍程度、いまは無き4号館で受験した記憶があります。「できた」とは思っていましたが、合格の報を聞いたのは四国某大学に受験に向かう途上だったのです(親が合格発表を視に行ってくれました)。その後、四国をのんびり旅行中だったのですが、愛媛県の宇和島で家に電話かけると、「入学手続きをしないといけないからすぐ帰ってこい!」とのことで、致し方なく宇土線・土讃線と夜行を乗り継ぎ、窪川、高知、多度津、高松を経てフェリーで武庫川に帰りました。そして昭和59年(1984年)4月、紆余曲折の末、兵庫医科大学に入学することになったのでありました…。

児玉 岳

(昭和59年入学・平成2年卒)