研究業績

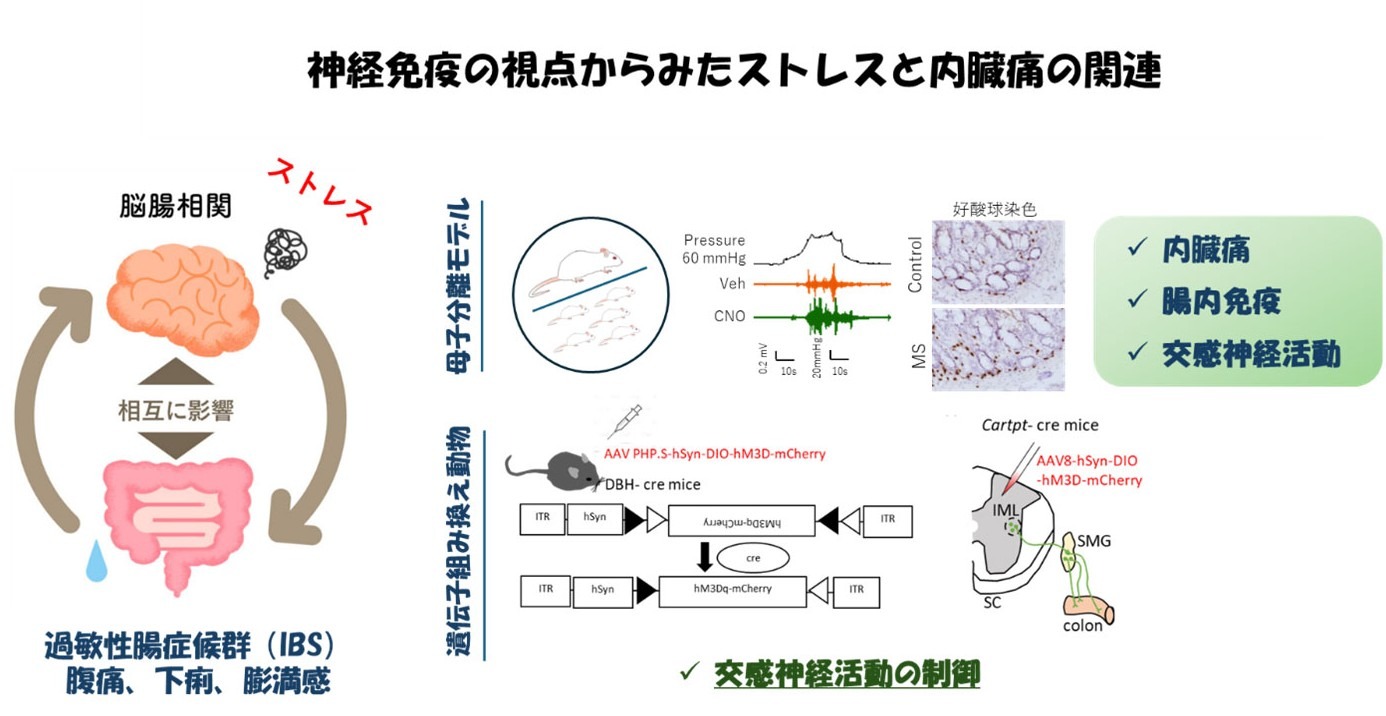

ストレスが腸の痛みを悪化させる仕組みを解明 ―交感神経の過剰な働きが好酸球を集め、内臓痛を引き起こす―

解剖学神経科学部門の助教 段 韶琪、主任教授 戴 毅らの研究グループは、幼少期ストレスモデルを用いた実験により、ストレスによって活性化された交感神経が、大腸粘膜に好酸球を集め、炎症と痛みを引き起こすことを明らかにしました。さらに、この反応が「エオタキシン-1」という物質を介して生じることを発見しました。本研究は、自律神経と腸管免疫の新たな関係を示す成果であり、過敏性腸症候群(IBS)の原因解明や新規治療法の開発につながることが期待されます。研究成果は、米国消化器学会誌『Cellular and Molecular Gastroenterology and Hepatology』に掲載されました。

本研究のポイント

1. IBSはストレスで症状が悪化する代表的疾患ですが、その発症や悪化におけるストレスとの因果関係や分子機序は長らく不明でした。

2. 幼少期ストレス動物モデルおよび化学遺伝学的手法により交感神経を制御した動物モデルを用いて、交感神経の過剰な活性化が大腸粘膜への好酸球の集積を促し、内臓痛を誘発することを明らかにしました。

3. 本研究は、大学内の医学部・薬学部間の連携に加え、基礎と臨床の融合、さらに他大学や理化学研究所との共同研究により実現した学際的研究であり、神経・免疫研究の新たな展開を促しました。

論題

Sympathetic Overactivation Drives Colonic Eosinophil Infiltration Linked to Visceral Hypersensitivity in Irritable Bowel Syndrome

論文著者名

段 韶琪 兵庫医科大学 解剖学神経科学部門 助教

神田 浩里 兵庫医科大学 薬学部 助教

朱 峰 兵庫医科大学 解剖学神経科学部門 大学院生

大久保 正道 兵庫医科大学 解剖学神経科学部門 講師

小池 太郎 関西医科大学 医学部 講師

大野 喜也 兵庫医科大学 薬学部 准教授

田中 稔之 兵庫医科大学 薬学部 教授

播磨 有希子 理化学研究所 生命機能科学研究センター 研究員

宮道 和成 理化学研究所 生命機能科学研究センター チームディレクター

福井 広一 兵庫医科大学 消化器内科学 教授

新﨑 信一郎 兵庫医科大学 消化器内科学 主任教授

崔 翼龍 兵庫医科大学 解剖学神経科学部門 特別招聘教授

野口 光一 学校法人兵庫医科大学 副理事長

戴 毅 兵庫医科大学 解剖学神経科学部門 主任教授

研究の背景

IBSは、腹痛や下痢、便秘を繰り返す機能性消化管疾患であり、世界人口の約15%が罹患するとされています。器質的異常がみられないにもかかわらず、粘膜に軽度の炎症が存在し、肥満細胞や好酸球などの免疫細胞の浸潤が内臓痛と関連する可能性が報告されています。しかし、これらの免疫変化を引き起こす要因は明らかではありませんでした。一方、心理社会的要因、特に幼少期のストレス経験は、成人期にIBSを発症するリスクを高めることが知られており、その際に交感神経系(SNS)の過敏化が生じることが報告されています。SNSはノルアドレナリンを介して免疫系に作用し、免疫応答を抑制または促進することが知られていますが、IBSの発症における末梢SNSの関与は未解明でした。本研究では、ストレスと腸管粘膜の免疫変容の関係、さらに内臓痛の発症との関連を明らかにすることを目的としました。

研究手法と成果

本研究では、母子分離(maternal separation)ストレスモデル(*1)を用いて、交感神経過興奮が腸管免疫に及ぼす影響を解析しました。さらに、化学遺伝学的手法により末梢SNSを選択的に制御し、交感神経の興奮が好酸球浸潤や内臓過敏に与える影響を検討しました。その結果、母子分離モデルにおいてIBSの特徴である腸の免疫異常と内臓痛を再現できることが確認されました。ストレスを受けた動物では交感神経の働きが過剰となり、大腸粘膜に好酸球が集積しました。交感神経活動を薬剤で抑制すると好酸球浸潤が減少し、痛みも軽減しました。また、交感神経を化学遺伝学的手法で活性化させると、腸管粘膜の間葉系細胞を介して好酸球を誘引する物質「エオタキシン-1」が放出され、腸の炎症と痛みが誘発されることを確認しました。さらに、IBS患者の大腸組織においてもエオタキシン-1の増加が認められました。これらの結果から、ストレスによる交感神経の過離剰な働きが腸の免疫異常と内臓痛を引き起こす一因であることが示され、新しい治療法の開発につながる可能性が示唆されました。

*1 母子分離(maternal separation)ストレスモデル・・・幼少期の母子分ストレスが脳や行動に与える影響を研究するために用いられる実験動物モデル

今後の展開

本研究により、交感神経のシグナルが腸の間葉系細胞を介して免疫応答や炎症に影響を及ぼす可能性が示されました。今後は、間葉系細胞が交感神経からの刺激をどのように受容し、炎症性サイトカインやケモカインを産生するのか、その分子メカニズムを詳細に解明することが課題です。これらの知見は、神経—免疫連関を基盤とした機能性消化管障害に対する新規治療法の開発へとつながることが期待されます。

研究費等の出処

Hyogo Innovative Challenge(2019)

JSPS KAKENHI (grant numbers: 22K15656 and 24K10501)