研究業績

前立腺がんの予後を左右する因子の同定に成功 ホルモン療法の抗がん作用長期化への応用にも期待

近畿大学薬学部(大阪府東大阪市)医療薬学科病態薬理学研究室教授 川畑篤史、近畿大学奈良病院(奈良県生駒市)薬剤部 林友典、同 平田敦士、兵庫医科大学(兵庫県西宮市)薬学部 助教 宮本朋佳(近畿大学薬学部研究員兼務)、関西医科大学附属病院(大阪府枚方市)薬剤部 岩根詩織(近畿大学薬学部研究員兼務、関西医科大学附属病院の所属は執筆当時)、同 打谷和記、関西医科大学泌尿器外科学講座主任教授 木下秀文、社会医療法人生長会府中病院(大阪府和泉市)薬剤部 小泉祐一、同 富士谷昌典の研究グループは、近畿大学奈良病院、関西医科大学附属病院、生長会府中病院において前立腺がんの診断を受け遠隔転移※1のない患者のうち、治療効果の高いホルモン療法を受けた人の診療データを抽出し、ホルモン療法の効果に影響を与える因子を解析しました。その結果、ホルモン療法開始後に糖尿病または高血圧症を発症した患者では、ホルモン療法が効かなくなり前立腺がんが再発しやすくなること、また、前立腺がん発症前から脂質異常症の治療薬を服用していた患者では、長期にわたってホルモン療法の有効性が持続し、前立腺がんが再発しにくくなることを見出しました。本研究成果は、ホルモン療法を受けている前立腺がん患者において、再発をいち早く予測するための手がかりとなるとともに、ホルモン療法の作用を長期化させる新たな戦略構築に貢献すると期待されます。

本件に関する論文が、令和6年(2024年)10月4日(金)に、分野横断的な国際学術雑誌“Scientific Reports(サイエンティフィック リポーツ)”にオンライン掲載されました。

論題

Opposing impact of hypertension/diabetes following hormone therapy initiation and preexisting statins on castration resistant progression of nonmetastatic prostate cancer: a multicenter study

(遠隔転移のない前⽴腺がんの去勢抵抗性獲得に及ぼすホルモン療法開始後に発症した⾼⾎圧/糖尿病と既存のスタチン処⽅の相反する影響︓多施設共同研究)

論文著者名

林友典1、宮本朋佳2,6、岩根詩織3,6、富⼠⾕昌典4、打⾕和記3、⼩泉祐⼀4、平⽥敦⼠1、⽊下秀⽂5、川畑篤史6,* *責任著者

所属:1 近畿⼤学奈良病院薬剤部、2 兵庫医科⼤学薬学部、3 関⻄医科⼤学附属病院薬剤部、4 ⽣⻑会府中病院薬剤部、5 関⻄医科⼤学附属病院腎泌尿器科、6 近畿⼤学薬学部病態薬理学研究室

研究概要

● 前⽴腺がん患者において、ホルモン療法開始後に糖尿病や⾼⾎圧症を発症した場合、ホルモン療法の効果が弱まり、予後が不良となる

● 前⽴腺がん発症前から脂質異常症(⾼LDLコレステロール⾎症)治療の薬剤を服⽤していた患者では、⻑期にわたってホルモン療法の効果が持続し、再発しにくくなる

● 本研究成果は、ホルモン療法を受けている前⽴腺がん患者において、がんの再発を予測する⼿がかりとなり、ホルモン療法の効果を持続させるためにも役⽴つと期待される

研究の背景

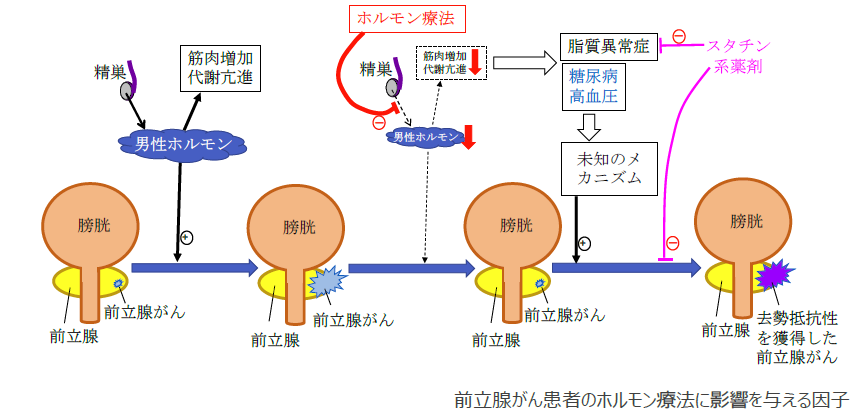

⽇本の男性において最も多いがんの⼀つである前⽴腺がんは、腫瘍マーカーを⽤いることで早期発⾒が可能です。前⽴腺がんは男性ホルモンに依存して増殖するため、早期前⽴腺がんには男性ホルモン除去療法が極めて有効です。しかし、ホルモン療法の有効性は治療継続に伴って徐々に低下し、5年以内に10〜20%の患者はホルモン療法が効かない状態になり、前⽴腺がんが再発して予後不良となります。また、前⽴腺がん患者に⻑期間ホルモン療法を⾏うことで、副作⽤として筋⾁量減少を伴うメタボリックシンドロームが発症し、糖尿病、⾼⾎圧症、脂質異常症などの合併が起こることが知られています。

近畿⼤学薬学部病態薬理学研究室では、先⾏研究により、男性ホルモンのない状態で培養した前⽴腺がん細胞の⼀部の因⼦の活性が、細胞外の糖の濃度の影響を強く受けることを明らかにしましたが、実際に前⽴腺がん患者の予後に糖尿病がどのような影響があるかは明らかではありませんでした。

研究手法と成果

研究グループは、近畿⼤学奈良病院、関⻄医科⼤学附属病院および⽣⻑会府中病院において、過去8年間に前⽴腺がんの診断を受けてホルモン療法を⾏い、遠隔転移がない患者の診療データを解析しました。その結果、ホルモン療法開始後、糖尿病または⾼⾎圧を発症した前⽴腺がん患者では、その後ホルモン療法が効かなくなる状態(がん細胞の去勢抵抗性獲得)になり、前⽴腺がんが再発しやすくなることを⾒出しました。⼀⽅、ホルモン療法開始後の脂質異常症の発症と、がん細胞の去勢抵抗性獲得には関係がありませんでしたが、前⽴腺がん発症前から、脂質異常症(⾼LDLコレステロール⾎症)治療薬を服⽤していた患者では、ホルモン療法の抗がん作⽤が⻑期にわたって持続し、がんの再発が起こりにくくなっていることがわかりました。本研究成果により、前⽴腺がん患者においてホルモン療法開始後に発症する糖尿病と⾼⾎圧は、予後の不良を引き起こすこと、また、脂質異常症の治療に使⽤する薬剤を併⽤すれば、ホルモン療法の有効性が⻑期にわたって維持できることが⽰唆されました。

詳細

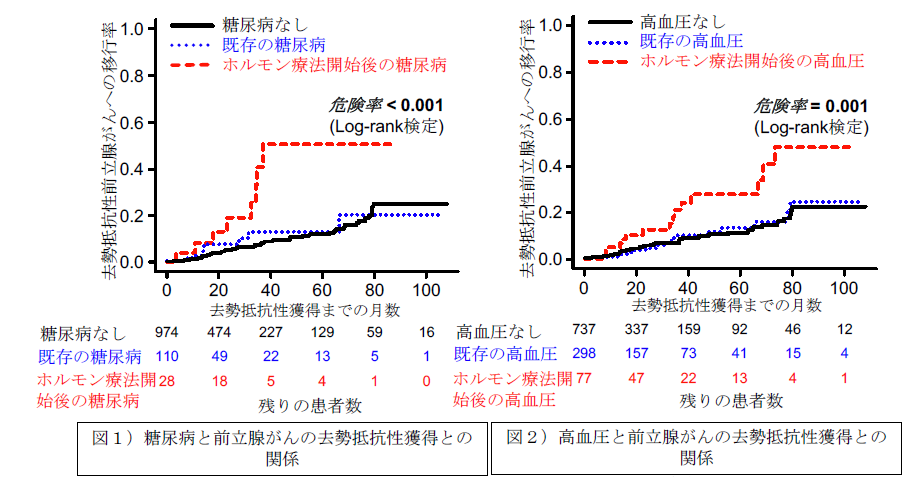

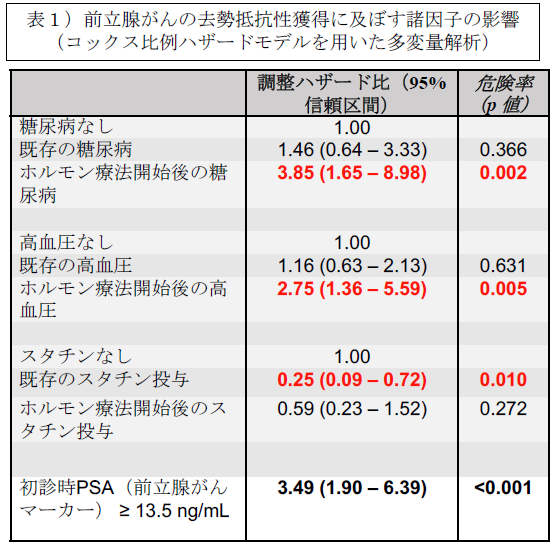

遠隔転移のない前⽴腺がん患者において、ホルモン療法を実施後、前⽴腺がん細胞が去勢抵抗性を獲得するまでの期間に及ぼす因⼦を解析したところ、ホルモン療法開始後に糖尿病(図1)または⾼⾎圧症(図2)を発症した患者では、その後、前⽴腺がん細胞が去勢抵抗性を獲得しやすくなることが判明しました。また、多変量解析※2をした結果、ホルモン療法開始後に糖尿病を発症した場合は、去勢抵抗性獲得のリスクが参照群の3.85倍、⾼⾎圧を発症した場合は2.75倍⾼いことが判明しました(表1)。⼀⽅、ホルモン療法開始後に脂質異常症を発症した場合は、前⽴腺がん細胞の去勢抵抗性獲得は促進されませんでした。そこで、脂質異常症治療薬のうち、⾼LDLコレステロール⾎症の治療に使⽤されるスタチン系薬剤※3に抗がん作⽤があるという先⾏研究に着⽬し、さらに解析を⾏ったところ、前⽴腺がん発症前からスタチン系薬剤を服⽤している患者では、去勢抵抗性獲得のリスクが参照群の0.25倍となり、スタチン投与によって前⽴腺がん細胞の去勢抵抗性獲得が抑制されていることを明らかにしました(表1)。

本研究成果は、前⽴腺がん患者において、ホルモン療法の副作⽤として発症するメタボリックシンドローム構成要因のうち、糖尿病と⾼⾎圧は予後増悪因⼦であるのに対し、脂質異常症は⾒かけ上、予後増悪因⼦ではないことを⽰しています。⼀⽅、⾼LDLコレステロール⾎症治療に使⽤されるスタチン系薬剤を前⽴腺がん発症前から服⽤している患者では、ホルモン療法の抗がん作⽤が⻑期にわたって維持されており予後改善に寄与していることを明らかにしました。本研究成果により、今後、ホルモン療法とスタチン系薬剤を併⽤することで、ホルモン療法の有効性を⻑期的に持続させることが可能になると期待されます。

掲載誌

Scientific Reports(インパクトファクター 3.8@2023)