研究業績

わが国の肝硬変の成因はアルコール性がトップに:慢性肝疾患の成因がウイルス性から非ウイルス性へと進行している実態を全国調査で明らかに

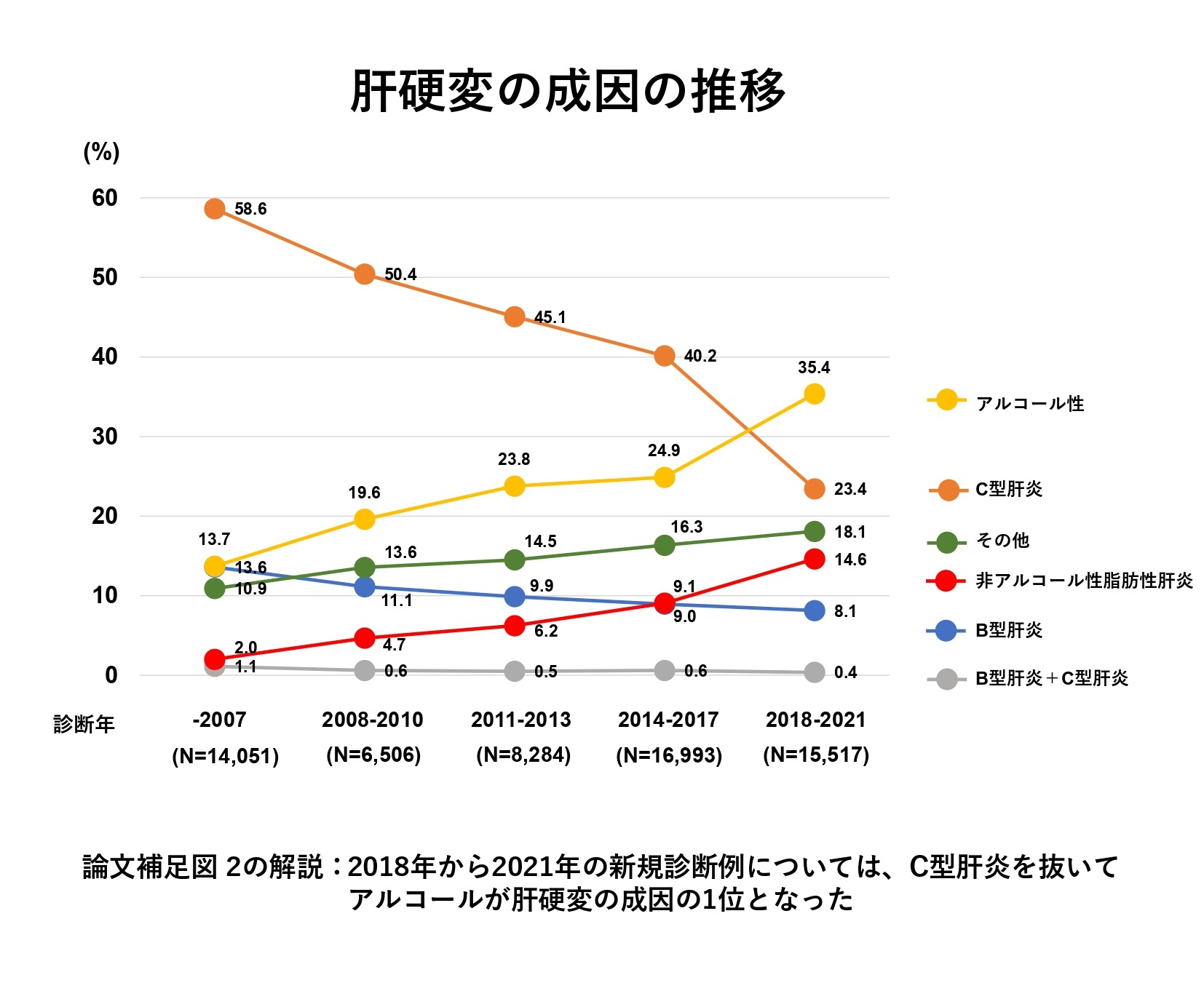

消化器内科学(肝・胆・膵内科)教授 榎本 平之らは日本肝臓学会で5年ごとに行っている肝硬変の成因に関する全国調査を2018年に引き続き2023年にも実施し、前回の全国調査以降も日本におけるウイルス性肝炎に起因する肝硬変が減少し非ウイルス性肝硬変が増加し続けている実態を明らかにしました。

なお、本研究は日本肝臓学会の英文誌「Hepatology Research 」誌に掲載されました。

論文タイトル

Etiological changes of liver cirrhosis and hepatocellular carcinoma-complicated liver cirrhosis in Japan: Updated nationwide survey from 2018 to 2021

論文著者名

榎本平之(消化器内科学(肝・胆・膵内科))ほか(全国調査)

研究の背景

日本ではB型肝炎ウイルスやC型ウイルスの感染者が150万人~200万人も存在すると考えられ、国家事業としての肝炎対策が行われて来ました。また近年では抗ウイルス薬の発展により、大多数の症例でウイルスの制御が可能となりました。その一方で飲酒や代謝異常といった、生活習慣に由来する肝疾患については増加が見込まれています。このような状況を背景に、慢性肝疾患の成因には大きな変化が生じることが予想されました。そして2018年の第54回日本肝臓学会総会で行われた肝硬変の成因に関する全国調査では、2007年までは73.4%であったウイルス性肝炎由来の肝硬変は 2014年以降では49.7%へと減少し、一方で非ウイルス性の肝硬変は増加し、アルコール性肝硬変は13.7%から24.9%に、また非アルコール性脂肪肝炎に由来する肝硬変は2.0%から 9.1%へと増加していることがわかりました。これらの結果から、日本においてウイルス性肝炎に起因する肝硬変が減少し、非ウイルス性肝硬変が増加している実態を明らかにしました(※1)。 そして2023年に開催された第59回日本肝臓学会総会で、5年ぶりの全国調査を行いました。

研究手法と成果

第59回日本肝臓学会総会の特別企画 1「ポスターシンポジウム肝硬変の成因と病態の推移」に演題応募をいただいた52施設の協力を得て、全国総計75施設で2018年から2021年の間に新規に肝硬変と診断された症例の成因について集計を行いました。最終的に15,517例が解析対象となり、C型肝炎とB型肝炎に起因する肝硬変は、それぞれ23.4%と8.1%で2位と4位となり、一方で非ウイルス性であるアルコールと非アルコール性脂肪肝炎に由来する肝硬変は増加し、それぞれ35.4%の1位と14.6%の3位となっていました。なお付随して行われた肝癌合併例での解析では、C型肝炎が33.6%で依然1位でしたが、アルコール性が28.6%と僅差の2位となり、非アルコール性脂肪肝炎が14.0%の3位、B型肝炎が12.4%の4位と、やはりウイルス性肝疾患の減少と非ウイルス性肝疾患の増加を認めました。これらの結果から、ウイルス性肝炎に起因する肝硬変の減少と非ウイルス性肝硬変の増加といった成因変化が、前回の調査以降もさらに進行している実態が明らかになりました。

今後の課題

今回の調査報告では、全国施設の協力のもと肝硬変全体と、肝癌合併肝硬変の成因に関する調査を行い、その動向を報告することができました。今後肝癌についてもウイルス性と非ウイルス性の逆転が予想され、次回調査の結果に注目したいと考えています。