国際・国内交流

トゥルク応用科学大学学部研修

トゥルク応用科学大学学部研修について

トゥルク応用科学大学学部研修とは2025年度から始まった看護学部・リハビリテーション学部4年生を対象としたプログラムで、10月に10日間、フィンランドのトゥルク応用科学大学で行われる海外研修です。

研修受入先

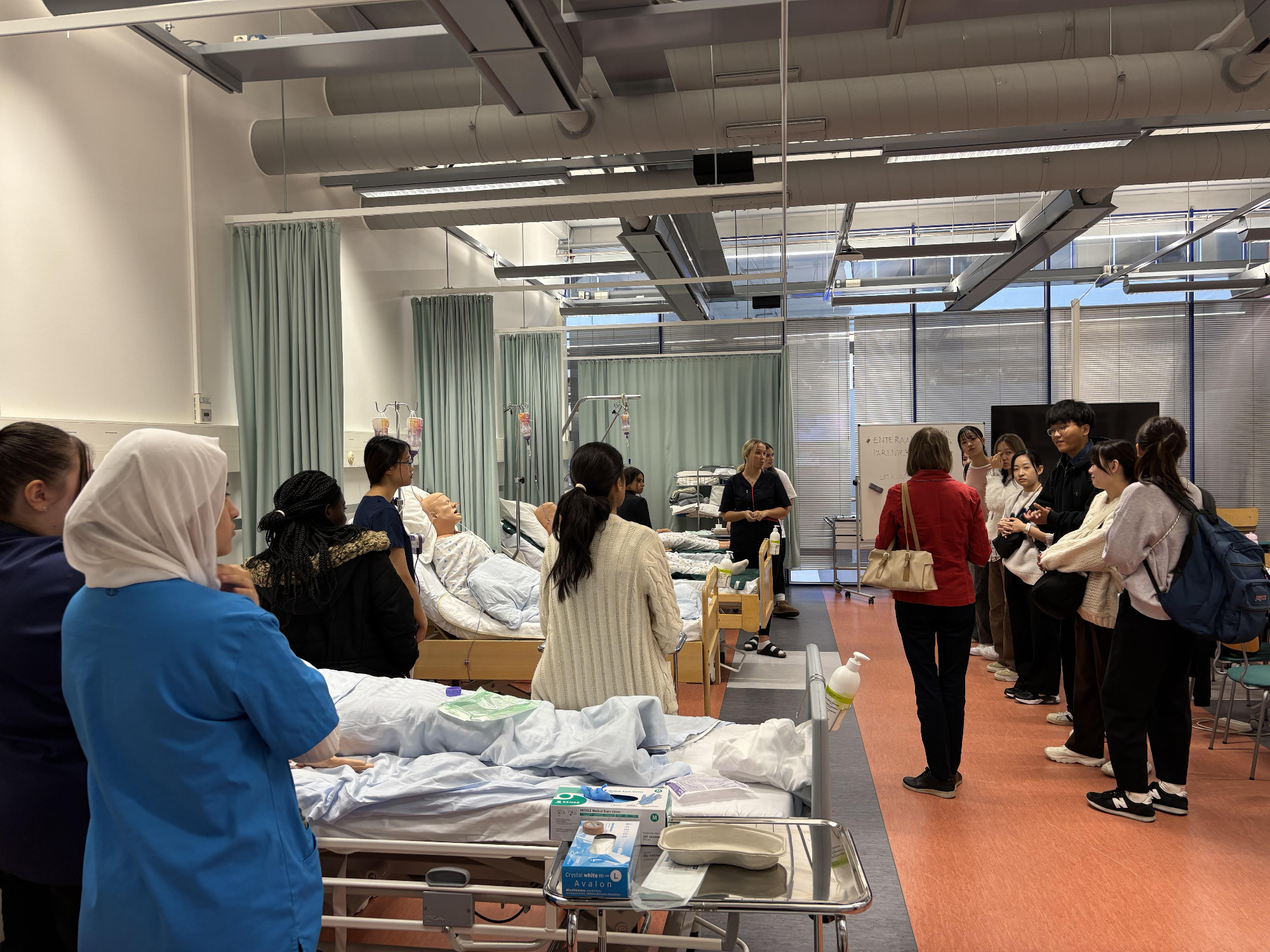

研修受入先のトゥルク応用科学大学(Turku University of Applied Sciences 通称TUAS)は、フィンランドの最古の都市トゥルクに位置しています。フィンランドの応用科学大学の中でも最大規模を誇り、60の学士課程プログラムと17の修士課程プログラムを擁しています。兵庫医科大学看護学部とリハビリテーション学部は、トゥルク応用科学大学 Health and Well-being学部と国際交流協定を締結しています。研修では、授業や演習への参加、医療・福祉機関の見学などのフィンランドと日本のヘルスケアシステムの違いを理解するプログラムや、現地の学生さんとの深い交流もあります。

Schedule例(※下記の情報は過年度のものです)

| 1日目 | 関西空港 → ヘルシンキ着 |

| 2日目 | ヘルシンキからトゥルクへは鉄道で移動 |

| 3日目 |

歓迎会とオリエンテーション TUAS学生によるキャンパスツアー (Kupittaa Campus) フィンランドと日本の医療・教育制度について TUAS学生とのアイスブレイク TUAS学生企画プログラム |

| 4日目 |

Salo Campus and Campuskoti Merihelmi 訪問 TUAS学生企画プログラム |

| 5日目 |

実習、シュミレーション 夕食会 |

| 6日目 |

Turku University Hospital (TYKS) 訪問、見学 TUAS学生企画プログラム |

| 7日目 |

最終プレゼンテーション 送別ランチ会 トゥルク観光 |

| 8日目 | 自由行動 |

| 9日目 | トゥルク→ヘルシンキ |

| 10日目 | ヘルシンキ→関空着 |

参加学生の学び

看護学部 看護学科

この10日間を通して、フィンランドと日本それぞれの持つ文化の違いから生まれる価値観の違いについて学ぶことが出来ました。福祉大国といわれているフィンランドの医療の現場や看護教育の実態について学んだことで、日本の医療の場にはないものだけでなく、日本が持つ強みにも気づくことができ、国境を越えて学修することで結果として日本の医療や看護の教育について客観視することができたことが最大の成果です。

また、私自身海外に行くことが初めてで慣れない英語での会話に苦戦しましたが、英語によるコミュニケーションに加えて、現地ではジェスチャーなどを用いる場面も多く、「どのようにすれば伝わるのか」と試行錯誤する経験が出来ました。また現地の学生との交流を重ねていくことでフィンランドの文化やその背景も知ることができ、日本と共通している部分や違いを話し合える時間が自分にとって大きな価値があったと思います。

リハビリテーション学部 理学療法学科

今回の研修では、医療と教育が密接に連携したフィンランドの学びの在り方を深く理解することができました。特に印象的だったのは、学生が主体的に考え行動することを重視した教育システムと、スーパーバイザーによる丁寧なサポート体制です。学生自身が課題を設定し、少人数で議論や実践を重ねながら学んでいく姿から、主体性を育む教育の大切さを実感しました。また、Merihelmiなどの高齢者施設では「できる力を守る」という考え方が徹底されており、日本の「安全を確保する支援」とは異なる視点を学ぶことができました。さらに、VRやARを活用したリハビリ教育を体験し、デジタル技術が学習効果や患者のモチベーション向上に寄与していることを実感しました。

理学療法を学ぶ者として、科学的根拠に基づいた支援だけでなく、人の尊厳や自立を支える文化的な視点を持つことの重要性を改めて感じました。

リハビリテーション学部 作業療法学科

研修内容で一番興味深かったのは、Kompassisairaala (Acute Psychiatry Unit)という急性期精神科病院の見学です。「精神疾患は特別なことではなく、誰でもかかりうる一般的な病気である」という考えで、建物は誰でも訪れることができる「開かれた場所」として設計されており、スティグマ(偏見)をなくし、平等な社会を目指すことを目的としていると学習しました。加えて、作業療法で作った作品を通して地域とのつながりを持っている点についても、精神科についての偏見が少なく、若い世代にも話題にしやすくなっていると感じました。

春から精神科作業療法士として働きますが、フィンランドの精神科病院で経験したことを思い出して、患者様の症状的な部分だけにとらわれず、「人」と向き合い患者様への尊敬を忘れずに頑張っていきたいと思います。