(2)創薬化学 (以下工事中)

1985年藤沢薬品工業に入社後、高谷所長(当時)のご指導の下、従来タイプの創薬化学に従事した。大学時代下記のとおり、一貫して量子化学による分子間相互作用の研究を行ってきたため、合成経験0であったため、多くの先輩方に(厳しい?)ご指導をいただきながらの創薬活動であったが、ご指導のおかげで、胃腸障害のない新規COX阻害剤FR122047(血小板凝集阻害剤、P0 経営判断により中止)、接着ペプチドRGDペプチド選択的阻害剤FK633(血小板凝集阻害剤、P2A、主作用に基づく出血コントロール問題により開発中止)などの開発品、あるいは開発候補品を創出することに成功した。現在、FR122047およびDCP-LAはsigma-aldrichなどから標準化合物の一つとしてとして販売されている。

兵庫医療大学赴任後は、辻川教授(阪大・薬)らとの共同研究で選択的PCA-1阻害剤(抗がん剤)を行っている。2015年度はAMEDから支援を頂、最適化研究を行っている。HUHS015は発表済みの代表化合物であるが、PCA-1阻害活性に加え、各種のがん細胞増殖作用やXenograftモデルでの有効性を示している。また、32

mg/kg (s.c.)の1ヶ月連投という過酷な条件においても肝腎重量、血中パラメータ(GOP, GPT, BUN, クレアチニン)に異常がない高い安全性を示し、現在まで標準的化合物として十分機能している。

また、ある疫学調査をベースとした、臨床医と連携し、膀胱がん治療薬を標的とした創薬研究も行っている(未発表)。

(3)創薬化学:ドラッグデザイン (以下工事中)

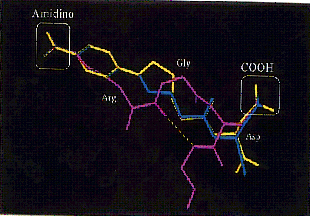

大学院まで半経験的分子軌道法MNDO法をベースとした分子相関計算用プログラムの開発および2分子間相互作用の定量的な検討を行ってきたが、最終的には薬物と薬物受容体との相互作用研究を行いたく1985年藤沢薬品工業に入社した。入社後、高谷所長(当時)から、計算機屋ではなく、実行部隊の合成に所属し、論理的ドラッグデザインの有効性を自ら実証するよう指示をいただいた。その結果、多くの諸先輩方のご協力のおかげで、入社5年目にして計算で予測したリード化合物を創出することに成功し、20化合物程度のサンプル数で上記FK633の創出を行うことができた。

(4)創薬化学:定量的構造活性相関研究 (以下工事中)

logPは化合物の疎水性を表すパラメータとして多用されるが、根本的には細胞膜との構造的類似性が乏しい均一系をベースにしたパラメータである。そのため藤原教授(当時、阪大・薬)の指導の下、調整が容易で構造的に細胞膜との類似性を有するミセルを用いた新規疎水性パラメータLogPmw(mw:

micelle-water)を導入した。。