2008年6月から2010年7月までの間、兵庫医大の皆様のご厚意でスタンフォード大学に留学しておりました。

帰国して3年以上たった今では日本の生活にすっかり戻りカリフォルニアに2年間も住んでいたのが夢のようですが、

当時のことを思い出しながら書き進めたいと思います。

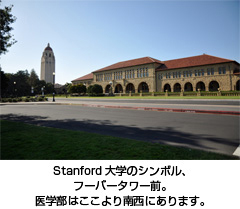

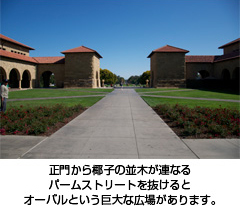

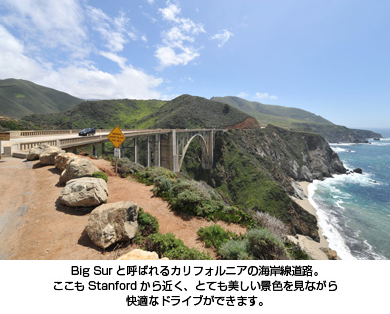

スタンフォード大学は、 シリコンバレーの中心部に位置し、サンフランシスコからは約60km南東にあります。

創設は1891年、全米でもトップレベルのあまりに有名な大学です。

キャンパスは驚くほど広大(世界第2位)で甲子園球場約830個分だそうです。

広いばかりでなく、美しく調和のとれた建物や一年中青々とした芝生など景観も大変素晴らしく、

カリフォルニアの快適な気候と相まって研究をするには申し分ない環境です。

医学部は、キャンパスの北西の部分に位置しており、私はその中のChildren’s surgical research laboratoryという形成外科の研究部門にいました。形成外科の研究部門だけで独立した建物をもっており、

なかは6つの独立したグループに分かれています。

形成外科の基礎研究分野では、規模、予算、実績どれをとってもダントツで世界一位の研究機関です。

全米はもとより、アジア、ヨーロッパなど世界中から多くのポスドクや研究者が集まっていますが、日本人はずっと私一人だけでした。

形成外科に限らず、スタンフォード大学の生命科学分野の研究は世界トップレベルで、学内外を問わず一流研究者の講演が頻繁に行われることも大変刺激的でした。また、日本人研究者のコミュニティや講演会もあり、日本にいる時はどうしても

医者は医者同士、それも自分の専門同士のつきあいに限られてしまうことが多かったのですが、留学してみて他分野の方々や色々な国の方と家族ぐるみでおつきあいもでき、随分視野が広がった気がします。

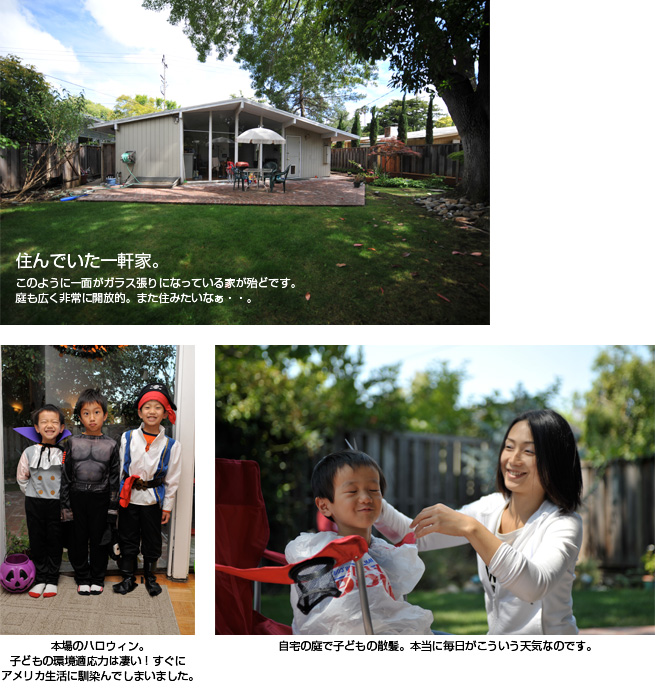

また、このあたり一帯がシリコンバレーの中心地ということもあり、大学関係以外でも色々な国の方々が住んでいました。 息子らが通う地元の公立小学校に在籍する子供らは20ヶ国以上からの集まりでした。 アメリカという国の成り立ちがインターナショナルなものですが、とりわけあの辺りはその傾向が顕著なところです。 さながら日本各地の田舎から人が集まって東京という大都会が形成されたようにPalo Altoも世界レベルでの都会という印象をうけました。 自然が多く、環境が素晴らしいのにとても都会的なのです。逆に(ほぼ)単一民族の日本に帰国したばかりの頃は、かつて大学生になって都会暮らしを始め、初めて田舎に里帰りしたときと似たような感慨がありました (決して日本や田舎を馬鹿にしているわけではありません、念のため)。

行く前には英語のことやなじめなかったらどうしようなど不安もありましたが、今では留学できて本当に良かったと思います。

もちろんお金がかかる・臨床を離れるなど留学には確かにリスクもあります。

一つのこと(臨床)をずっと続けることは尊く価値のあることです。

しかし、長い長い医者人生のうちたった2年間くらいならさほど気にしなくても大丈夫ではないでしょうか。

私自身の経験ではその2年間で人生の価値は2倍にもなった気がします。

お陰様で子どもともども英語は随分話せるようになりましたし、アメリカ人で親友と呼んでもいいほどの友人もできました。

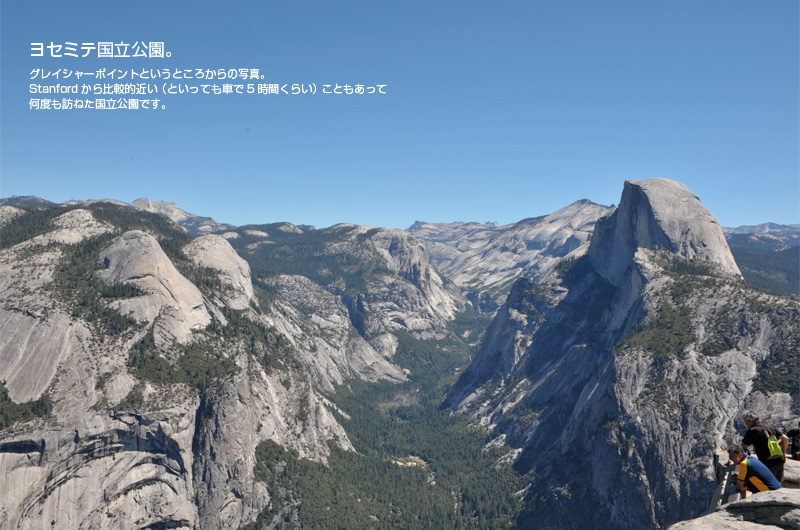

旅行でちょっと表面をみるのと現地に住んでみるのとでは全く異なります。

日本にだけ住んでいたら決して見えなかったモノもたくさんあります。

また、日本での医者生活はあまり休みもなく、24時間365日患者さんのことを気にしなければいけないですが、

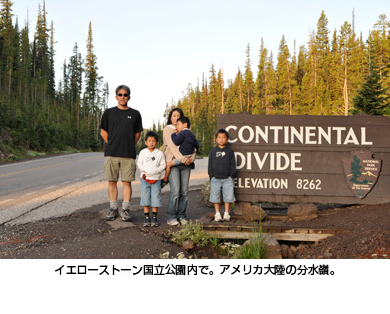

有象無象のしがらみをしばし忘れ、家族との時間を過ごすことができたのも他に代えがたい経験でした。

様々な風習や常識の違い、そして逆にどこの国の人であっても共感できるものが多くあることなど、

家族共々この2年間は大変有意義な人生経験を積むことができました。

毎日が素晴らしい留学生活でしたが、実は研究そのものは多くの壁にぶつかり順風満帆とは言えないものでした。

しかし時間に余裕があるため、自分は本当のところ何がしたいのか?これから何をすべきか?など考えることができました。

私の場合は多くの刺激的な人達との出会いもあり、さらに研究をしたいと強く思うようになりました。

もっと若いうちに考えておくべき事柄なのかもしれませんが、医師の多くは18歳かそこらで医学部に入り、

卒業して働き始めると相当忙しくなるため本当にしたいこととは?などとあまり落ち着いて考えたりできないのではないでしょうか。

私も同じでしたが留学中に大袈裟なようですが自分の人生について考え、自分が本当にしたいことを見つけることができました。

留学中行っていた研究ではアメリカの学会で賞も頂きました。

帰国後も医局の皆さんの協力により研究を続けることができ、今でも毎日が充実しています。

とは言え、誰でもスタンフォードに気楽に留学できるものでもありません。

私の場合、このような留学をできたのも教授である垣淵先生が(こちらから頼んだわけでもないのに)「将来のため是非留学してきなさい」と言ってくれたからでした。人的に余裕がなければこんなこと言えないと思うのですが、私がそう言われたのは兵庫医大形成外科が発足した直後(教授含めてたった6人しかいませんでした)でした。威圧的なところが全くなくある意味「教授」らしくない教授なのですが、医局員の可能性を育み、できるだけ伸ばそうとしてくれる、そういう教授なのです。そしてこれはそのまま兵庫医大形成外科医局の方針でもあります。

また兵庫医大には教員の身分のまま留学に行かせてくれるシステムがあります。

実はテロ以降、アメリカへの留学は身分保障がないとVISAがおりにくくなっており、兵庫医大に在籍していて大変助かりました。

(他所の大学であれば留学となると一旦籍を抜かれることが殆どです。その場合、奨学金やポスドクの身分を勝ち取らなければなりませんが、兵庫医大は身分を保証してくれるのでVisiting ScholarとしてVISAがおります)。

私の後に藤原先生が続いてStanfordに行けたのも教授や医局、兵庫医大の皆さんのおかげです。

最後に将来どうしようかと考えている研修医の皆さんへ。

大企業のような大きな科・医局も「寄らば大樹」の良さはあるかもしれませんが、形成外科、なかでもうちのような少人数・家族的な医局も良いものです。少なくとも私の性格・身の丈にはあっており、大医局のなかの激しい競争のなかでは埋もれてしまっていたに違いない私にもたくさん目をかけて頂きました。次は自分が先輩たちからしてもらったことを後輩に伝えていく番だと思っています。

この記事を読んで下さった方で、もし形成外科に興味があって将来留学をしたいと思っている人がいたら是非一度兵庫医大形成外科に見学にいらして下さい。雰囲気の良さがわかってもらえると思います。