炎症性腸疾患(IBD)とは

炎症性腸疾患(IBD : Inflammatory Bowel Disease)は、原因不明の難治性疾患が多く、代表的な疾患として潰瘍性大腸炎(UC : Ulcerative Colitis)とクローン病(CD : Crohn's Disease)があります。

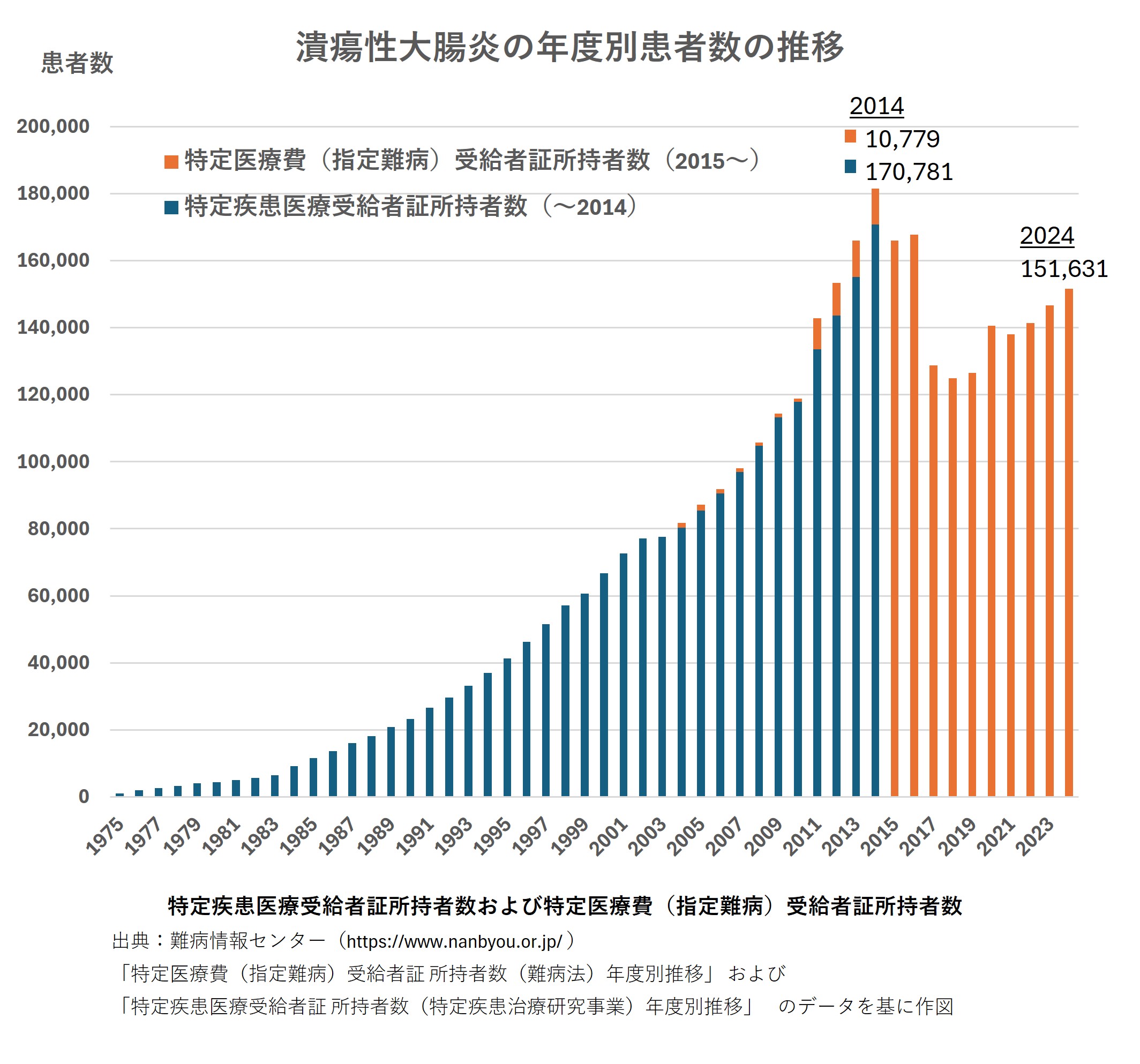

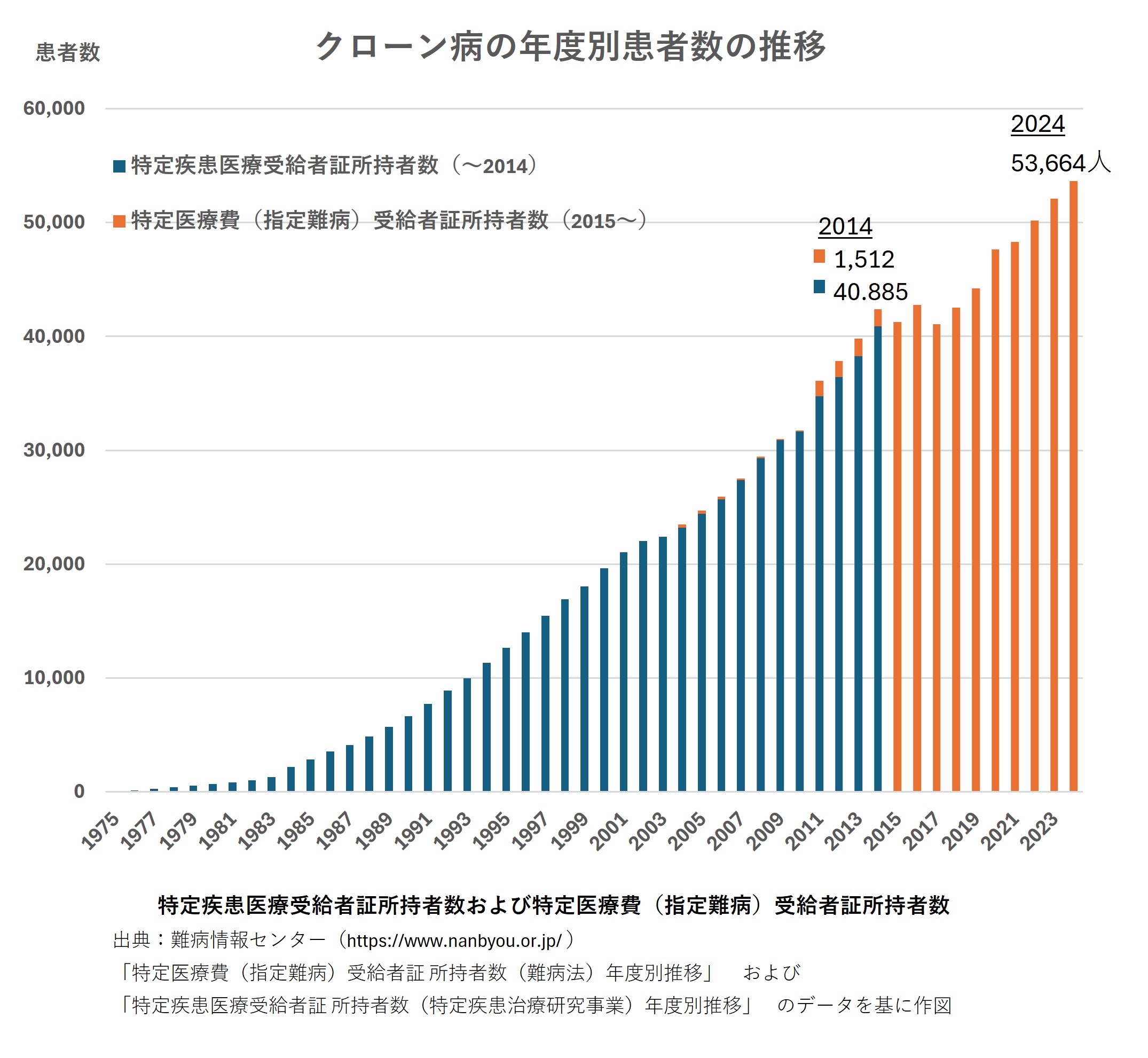

以前は、IBDは欧米諸国に多く、日本人にはきわめてまれな病気と考えられていました。しかし、日本人の患者さんの数は年々増えており、

2014年の特定疾患医療受給者数はUCが170,781人(図1)、CDが40,885人(図2)となっています。

2015年1月1日付で難病の患者に対する医療等に関する法律(難病法)が施行され、認定基準が変更となったことにより、受給者数としては減少しているような動きがみられますが、

実際の有病者数(軽症例や受給者証を持たない患者も含む)については、2023年に実施された全国疫学調査の結果、UCが約31.7万人、CDが約9.6万人と推計されました※

これは、2015年の同調査と比較して、8年間で約1.4倍に増加した数字となります。

※Tsutsui et al.(2023 Sep 2).Nationwide estimates of patient numbers and prevalence rates of ulcerative colitis and Crohn's disease in Japan in 2023.

https://link.springer.com/article/10.1007/s00535-025-02295-z

潰瘍性大腸炎について

潰瘍性大腸炎は主に大腸に炎症を起こす病気ですが、原因は不明で難病指定疾患となっています。今後も増加が見込まれ、10年後には50~100万人に達するとも言われており、原因の解明や治療法の確立が急務である疾患です。 もともとは生産年齢層に発症する病気で、社会的、経済的影響が大きいと言われていましたが、最近では高齢の方でも発病する傾向にあり、今や全年齢層に発症しうることが分かっています。

潰瘍性大腸炎の外科治療について、詳細はこちら

クローン病について

クローン病も、潰瘍性大腸炎と同じように腸に炎症を起こす病気で、原因は不明で難病指定疾患となっています。この病気も過去には日本では少なかったのですが、最近ではかなり患者さんが増加しています。 10~20代の若年者に発症することが多く、社会的、経済的影響が大きいと言われています。高齢で発症する方は潰瘍性大腸炎に比べると少ない傾向にあります。

クローン病の外科治療について、詳細はこちら

炎症性腸疾患の内科治療について

当院消化器内科のホームページをご覧ください。